Entre thriller crépusculaire et drame intérieur, Assassins déploie sous le vernis d’un divertissement d’action une réflexion plus grave sur la fatigue des héros, la relève incertaine et la perte d’un sens dans un univers saturé de violence.

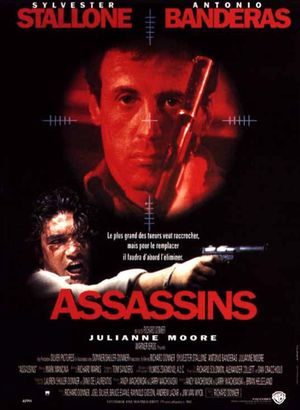

On a trop souvent relégué Assassins au rang d’ouvrage mineur dans la carrière de Richard Donner, cinéaste attaché à des figures tutélaires du cinéma populaire — de Superman à L’Arme fatale. Et pourtant, ce film crépusculaire, porté par Sylvester Stallone et Antonio Banderas, mérite qu’on s’y attarde, tant il condense les obsessions d’un cinéma hollywoodien sur le point de basculer dans un nouvel âge — celui du spectaculaire numérique et de la surenchère pyrotechnique. Ici, au contraire, Donner retarde l’instant de l’explosion : il filme l’attente, la lassitude, la lente usure des gestes et la logique inexorable qui pousse les tueurs à se succéder, comme si l’Histoire elle-même cherchait à tourner la page.

La mise en scène de Donner ne s’abandonne pas aux artifices clinquants. Elle cultive une forme de sobriété presque désuète : des cadres soignés, souvent clos, qui enferment les personnages dans des espaces contraints (chambres d’hôtel, véhicules, intérieurs sans horizon). La lumière, souvent diffuse, joue moins la carte du spectaculaire que celle d’une sourde mélancolie ; elle nimbe Stallone d’une aura funèbre, comme si la clarté s’était retirée de son monde. Les couleurs, légèrement ternies, traduisent cette atmosphère crépusculaire. On n’est pas dans le noir et blanc, mais dans une palette étouffée qui suggère une fin de cycle.

La structure narrative épouse cette atmosphère de déclin : loin d’un rythme haletant, le film avance par à-coups, comme freiné par le poids du passé. Peu de flash-back explicites, mais une écriture saturée de réminiscences : le personnage de Stallone est hanté par ses propres fantômes, et chaque geste est accompli comme une répétition d’un acte déjà vécu. La dramaturgie ne repose pas sur l’accumulation d’actions mais sur l’attente d’un affrontement inévitable. Donner construit moins une course-poursuite qu’une lente dérive vers la substitution — un assassin doit céder la place à un autre, et ce passage de témoin prend des allures de fatalité tragique.

C’est là que la dynamique des personnages prend toute son ampleur. Stallone incarne l’archétype du tueur professionnel désabusé : silhouette lourde, regard chargé d’une lassitude presque métaphysique. À l’opposé, Banderas surgit comme une incarnation de la jeunesse violente, de l’énergie anarchique, du besoin de s’affirmer dans le sang. Deux archétypes, certes, mais qui, mis en regard, esquissent une méditation sur la filiation impossible : il ne s’agit pas de transmettre un savoir ou une sagesse, mais d’être remplacé, effacé. La figure féminine (Julianne Moore), à la fois complice et enjeu, ajoute un contrepoint fragile : témoin et victime, elle incarne le possible refuge d’une humanité encore préservée, mais toujours menacée par l’univers clos des tueurs.

Au-delà de son intrigue, Assassins parle de la société américaine des années 1990, hésitant entre mémoire et oubli. L’ancien monde (celui des professionnels codés par l’honneur) se heurte à un monde neuf, régi par la vitesse, la brutalité et la marchandisation des existences. On y lit la tension entre deux époques du cinéma d’action : la lenteur expressive des années 1980 et la frénésie qui s’annonçait avec l’ère post-Matrix. Donner, en cinéaste lucide, filme ce moment charnière, comme s’il savait que ce style allait disparaître.

Si l’on compare Assassins à d’autres films de Donner, il semble plus secret, moins démonstratif. Mais ce retrait lui confère une certaine singularité : c’est l’un de ses rares films à traiter frontalement de l’usure du temps, de la nécessité de céder sa place. Dans l’histoire du cinéma, on pourrait le rapprocher des polars crépusculaires — de Melville à Eastwood — qui filment la fin d’un monde viril et codé. Donner, sans atteindre cette austérité métaphysique, propose sa variation hollywoodienne, à la fois grand public et subtilement hantée par la disparition.

Regardé aujourd’hui, Assassins résonne comme un témoignage sur un cinéma d’action en transition. Là où les blockbusters contemporains s’abandonnent à la surenchère numérique, ce film conserve une gravité artisanale : des corps, des visages, des gestes, filmés avec une attention presque mélancolique. On peut y voir une parabole sur la mémoire elle-même : qu’advient-il de ceux qui, ayant été des figures dominantes, se découvrent relégués à l’arrière-plan ? Donner ne répond pas, mais il filme cette inquiétude avec une dignité qui touche.

On ne saurait dire qu’Assassins est un chef-d’œuvre : il porte ses limites, parfois son académisme, parfois son manque de souffle. Mais il séduit par ce mélange d’efficacité et de gravité, par cette manière de se tenir entre le divertissement et la méditation. C’est un film qui mérite la note que vous lui avez accordée, un « bon film », non pas parce qu’il brille d’éclat, mais parce qu’il sait regarder l’ombre. Et à travers cette ombre, il nous parle encore : de la fatigue des mythes, de la relève des générations, et de ce qui, malgré tout, demeure dans le temps fragile du cinéma.