Derrière ses couleurs pops, ses vignettes publicitaires et son humour réflexif, Barbie se mue un film-miroir à la surface brillante, mais striée d’angoisses. À partir d’un objet culturel, Gerwig tire les fils d’une fable hybride, à la fois parodique et tragique, pop et existentielle. Un geste cinématographique qui épouse les contradictions d’un moment historique où la prise de conscience féministe s’entrechoque avec la marchandisation du féminin.

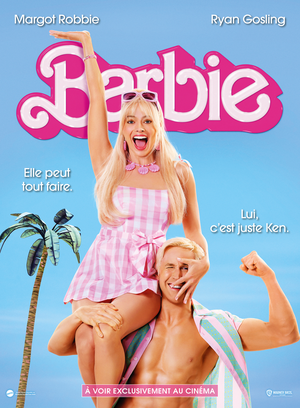

Barbie n’est pas simplement une poupée. Elle est l’image d’un idéal, l’icône d’une projection sociale, et, à ce titre, un réceptacle de toutes les attentes, de toutes les normes, de tous les fantasmes. Gerwig le comprend parfaitement : en mettant en scène la Barbie « stéréotypée » (Margot Robbie) comme figure centrale, elle pointe une tension entre perfection artificielle et faillibilité humaine. La cellule de départ (Barbieland) est une utopie de surface, un monde à l’endroit, où règnent harmonie, sororité, succès... mais sans intériorité. C’est dans cette absence que la narration va s'engouffrer.

L’apparition des symptômes (pensées morbides, cellulite, pieds plats) signe une rupture dans le régime de l’image. Le corps dévie. L’idéal vacille.

Le récit, sous ses allures de comédie d’aventure, opère un geste radical : non pas l’émancipation hors du réel, mais l’entrée en lui. Là où tant de récits féminins d’apprentissage racontent une fuite vers l’imaginaire ou le rêve, Barbie opère le trajet inverse : du fantasme vers la chair, d’un corps-image vers un corps-sujet.

Ken, sous les traits de Ryan Gosling, pourrait être un simple ressort comique. Mais il est bien davantage : il est la part refoulée du dispositif. Dans Barbieland, il n’était qu’un figurant dans le récit de l’autre. Dans le monde réel, il découvre un rôle — le pouvoir masculin — qu’il endosse comme une révélation, avant de l’appliquer avec la maladresse d’un enfant qui imite ce qu’il ne comprend pas.

Le patriarcat, chez Gerwig, est un théâtre grotesque, absurde, dont Ken devient à la fois le metteur en scène et la victime. Son retour à Barbieland, et l’instauration d’un « Kendom », pastiche viriliste et creux, est une parodie de révolution. C’est le symptôme d’un besoin de récit, d’un désir de regard. Ken n’est pas l’ennemi, mais le miroir tragique d’une société qui ne propose aux hommes qu’une virilité de substitution.

Le génie de Barbie réside dans sa capacité à articuler réflexivité et émotion, ironie et tendresse, postmodernisme et croyance. Gerwig compose avec une grammaire hétérogène, empruntant au clip, à la satire, à la comédie musicale, au film pour enfants... mais cette hybridité n’est jamais gratuite. Elle épouse la crise qu’elle met en scène : crise du féminin, crise du récit, crise de la représentation.

Certes, cette posture n’est pas sans ambiguïtés. Le film frôle parfois la saturation discursive, la surexplication, la citation appuyée. Il joue avec les codes du capitalisme culturel tout en les dénonçant. Mais cette tension, loin de le disqualifier, en fait l’objet parfait d’un cinéma conscient de ses limites — et qui choisit de les exposer plutôt que de les masquer.

Barbie touche à une vérité rare au cinéma : devenir femme ne signifie pas répondre à un modèle, mais consentir à sa propre incomplétude. C’est un film qui rappelle les mots de Simone de Beauvoir, lorsqu’elle écrit que l’on « ne naît pas femme, on le devient ». Chez Gerwig, ce devenir est une conquête, traversée de pertes, mais aussi d’épiphanies.

Le film est à la fois ludique et mélancolique, didactique et lyrique. Il fait rire, mais il inquiète. Il parle d’une poupée, mais aussi de ce que signifie être une femme dans un monde d’images. Et il le fait sans cynisme, avec une foi touchante dans la possibilité qu’un film grand public puisse encore penser.