Berlin, été 42 ... comment Andreas Dresen tente de faire rimer tragédie historique et romance contrariée. L’ambition est là : plonger le spectateur dans un Berlin en guerre, au cœur d’une histoire d’amour que l’époque rend aussi fragile qu’un château de cartes en pleine tempête. Et ça fonctionne… par moments.

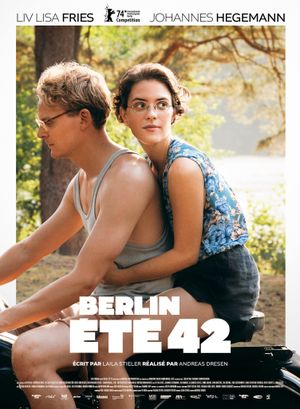

D’un côté, on a Liv Lisa Fries, impeccable en Hilde Coppi, à la fois combative et perdue, amoureuse éperdue de Hans Coppi (Johannes Hegemann), lui-même coincé entre idéal et résignation. Leur relation est crédible, portée par une alchimie indéniable. Seulement voilà : est-ce suffisant pour porter un film qui semble parfois hésiter entre fresque historique et mélodrame un peu scolaire ?

Parce que oui, Dresen a visiblement pris son manuel de reconstitution historique très au sérieux. Décors, costumes, ambiance : tout transpire le Berlin de 1942 avec une précision chirurgicale. Un travail admirable, certes, mais qui confère au film une lourdeur qui frôle parfois le didactisme. On est plus dans l’observation minutieuse que dans le souffle épique.

Et puis il y a le rythme. Lent. Tranquille. Contemplatif. Trop, peut-être. Les scènes s’étirent, la tension dramatique se dissout parfois dans des silences et des regards appuyés. Dresen veut qu’on ressente le poids du temps, l’attente, l’incertitude… mais à force, on frôle l’endormissement.

Cela dit, le film a ses fulgurances : une scène entre Hilde et Hans, presque murmurée, où tout est dit sans que rien ne soit explicité. Ou encore une séquence dans un Berlin nocturne, où la menace semble tapie dans chaque ombre. Ces moments-là, Dresen les réussit. Dommage qu’ils soient dilués dans une mise en scène qui se refuse à tout excès d’émotion.

En résumé ? Berlin, été 42 est une œuvre méticuleuse, portée par des acteurs investis, mais qui pêche par excès de retenue. Un film taillé pour les amateurs de drames historiques raffinés, un peu moins pour ceux qui aiment qu’un récit les bouscule.