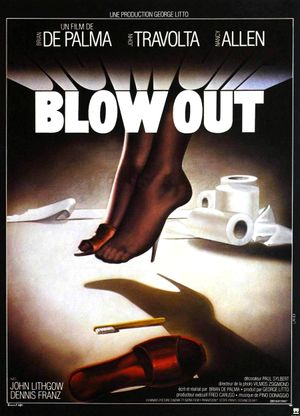

De Palma est un auteur assez complexe pour moi. Je pense que c’est d’abord car je ne partage pas la même vision à propos du cinéma que ce dernier. En effet, son œuvre a toujours tourné autour du faux, sur la conviction que le cinéma fonctionne sur le faux.

Moi, ce qui m’intéresse au cinéma, c’est justement l’intérêt pour les reconstitutions, pour le réel, pour les schémas de pensée enfouis mais qui peuvent être portés à nu par certains cinéastes.

J’ai donc parfois du mal à suivre De Palma dans sa volonté de montrer le faux au cinéma, car la frontière entre le fait de le montrer explicitement et le montrer performativement par sa mise en scène est souvent fine, voire confuse.

Blow Out ne déroge pas à cela. De Palma nous introduit à sa pensée dès le début de son film. Cette séquence d’introduction sous forme de mise en abyme, il l’adore. Elle lui permet de montrer qu’avant tout, on regarde une œuvre qui fonctionne sur du faux et que, par conséquent, le cinéma tout entier, par sa manipulation, déroule du faux. Il s’appuie sur une mise en scène criarde pour le signifier. Elle sert à mettre la puce à l’oreille que la fiction au cinéma n’est que manipulation.

Son personnage, Jake, symbolise le faux chronique dans la fiction au cinéma. Ce dernier cherche constamment à recréer un réel, celui du crime, mais en est incapable. Il impose constamment sa volonté subjective sur le réel, au point de le façonner comme il l’entend.

Cette idée m’a pourtant assez plu originellement, et je trouve que De Palma le montre avec brio par moments. Le fait de signifier les envies de cinéma de Jake, qui ressortent lors de la reconstitution de manière assez implicite, est un bon choix. Le personnage du collègue cinéaste suggérait à merveille cela, surtout lorsqu’il intervient quand Jake est en train de tenter la reconstitution.

J’ai aussi apprécié ce plan qui survient dans la scène où Jake regarde les infos et rassemble ses enregistrements en même temps. Ces deux événements sont dans le plan, séparés par le split-screen. L’habileté de la scène, c’est bien évidemment la suppression du split-screen, qui se voit remplacé par un mur. Ce mur symbolise la fusion des événements fictifs des enregistrements et des informations, qui appartiennent à présent au réel de Jake.

Il y a aussi cette scène où Jake tente de reconstituer par le son les événements, montrant pareillement l’aspect fantasmagorique de l’événement, qui n’appartient plus au réel. Comme l’œuvre que l’on regarde, elle n’appartient pas au réel.

Les exemples parfaits où cela marche sont les scènes de représentation du duo. La niaiserie parodique peut émaner de ces dernières, mais le film ne l’assume jamais vraiment. On peut voir ces séquences comme le fantasme de Jake, de la même manière que l’on a vu l’immersion du fantasme ci-dessus.

Par exemple, la séquence de première rencontre à l’hôpital entre Sally et Jack laisse planer une ambiguïté très pertinente, qui laisse le spectateur se demander constamment si elle relève du rêve ou de la réalité. Surtout que si l’on prend en compte une interprétation des thématiques depalmiennes autour du sexe, eh bien cela devient d’autant plus complexe à analyser. Le sexe est toujours une affaire cruelle chez De Palma, alors voir ce dernier en faire une fresque amoureuse puritaine (où ses protagonistes ne s’embrassent que timidement une seule fois) paraît invraisemblable et creuse le fossé entre réalité et fantasme sans l’avouer complètement.

Mais cet effet trouve sa limite : on ressent l’envie de De Palma de prouver de manière supplémentaire la suprématie du faux au cinéma. Et pour ma part, j’ai l’impression qu’il s’y perd un peu, ou du moins qu’il me perd un peu dans ce jeu ambigu.

Moins assumé que Body Double dans la démarche, le cynisme qu’exhibe De Palma est souvent insignifiant. Du moins, j’ai la sensation que dans ce film, cynisme et influences cinématographiques deviennent hétérogènes. Cela crée la sensation que certaines séquences paraissent sous un ton ironique, mais aucune certitude de la tentative ne s’exerce. Malheureusement, le flou est trop grand et on ne sent jamais vraiment que l’œuvre assume son ironie, même de manière subtile.

De Palma pense son film comme donneur de faux, donc ne voit pas l’intérêt de faire l’effort de ne pas incorporer des éléments anti-réels au cinéma. J’aime ce non-chantage à la vérité assumé, d’autant plus qu’il est bien mis en valeur par la mise en scène, lorsqu’elle fait entrer le fantasme.

Seulement, je trouve bête de faire fonctionner les éléments de tension sur le faux. Cela revient à illustrer pleinement la facticité de ce que tu montres, sans pour autant prouver que tu ne cherches pas à en faire émaner une tension. Je pense que De Palma cherche réellement à provoquer la tension, car il croit en la gravité de ce qu’il montre, à la différence de Body Double, qui manifestait subtilement son je-m’en-foutisme de la gravité de l’intrigue.

Simplement, le critère qui me dérange et qui résonne principalement dans la scène de fin, c’est que le réel est une approbation nécessaire (pas une obligation, juste une approbation) pour créer une tension au cinéma. Sinon, l’œuvre sonne comme à sa convenance, et donc les situations que tu mets en scène paraissent tronquées. Elles ne paraissent pas soumises aux lois de l’univers du réel dans lequel elles semblent évoluer, par défaut. Et comme De Palma n’assume pas à 100 % dans le film même que son œuvre n’agit pas selon des règles du réel, eh bien cela ne paraît pas subtil. Cela paraît tordu à sa convenance, pour faire avancer un récit, sans même assumer pleinement que le film se moque du réel.

Je prends pour exemple la scène finale où Jack se rend sur le toit où meurt Sally : cette scène se fout des normes qui s’imposent du réel, et je dois dire que soit, s’il le pense ainsi, pourquoi pas. Mais par conséquent, le fait de ne pas prendre en considération l’espace, le temps dans son dénouement me rend obligé de déclarer cette scène légèrement poussive dans la symbolique qui y est présentée. Cette symbolique passe en force et, par conquête, paraît mise devant nos yeux : on nous force à la voir. C’est dommage, tant son cynisme est finement déclaré.

C’est juste De Palma qui ne prend même plus en compte les effets de réel du cinéma par défaut, ainsi que leurs exigences, pour se faire kiffer un maximum comme il l’entend.

Seulement, j’ai l’impression que cela passe par l’annihilation du subtil, dans une séquence, au profit de la sensorialité. Sauf que, encore une fois, ce ne sont pas mes méthodes. Et tu as beau ne pas prendre en considération le réel, cela reste lui qui t’amène des codes subliminaux pour faire passer la tension, sans pour autant aliéner le spectateur.

Je prends pour exemple toute la scène de fin où Sally et le tueur interagissent, où De Palma ne se fait pas prier pour incorporer une musique qui prend de la place et la cruche attitude de Sally, afin d’intégrer la tension de la scène. Sauf que ça ne prend pas, c’est trop criard pour moi. De Palma ne prend pas assez en compte que le cinéma diffuse des codes du réel pertinents à la subtilité et, par ricochet, à l’efficacité d’une œuvre. Surtout qui n’aliène pas : il aurait été plus pertinent pour le spectateur de penser la tension de la séquence soi-même. Cette séquence pouvait facilement être interprétée comme telle par le spectateur, qui pense en fonction des séquences déjà vues auparavant dans le film. On sait méticuleusement pourquoi Sally est en danger, etc. Par conséquent, De Palma a beau mépriser le réel, si cela vient à l’encontre du subtil, cela me dépasse.

En fait, je trouve ça un peu malhonnête de faire reposer le point culminant de ton œuvre cinématographique sur un balbutiement conscient de la virtualité que tu proposes.

Ce que je trouve réellement dommage avec cette façon poussive de montrer la corruption au sein même de l’histoire états-unienne. Une fin qui m’aurait largement contenté dans sa critique. Le problème étant qu’elle paraît forcée. Par conséquent, je trouve qu’elle aurait pu légitimer à merveille le caractère candide de John Travolta. Au sens où ce caractère aurait pu être justifié par le fait que Travolta n’ait pas agi selon une morale métaphysique, mais plus selon une morale raisonnée. Cela aurait démontré que ce dernier a combattu durant le film le complot, afin de prévenir le réel danger sociétal qu’aurait forcément apporté cette affaire. De cette interprétation-là, la mort de Sally en aurait été le symbole.

Eh bien, c’est simplement le fait de nier le réel qui nuit à prouver cette idée très pertinente. Ici, la séquence est poussive et, par ricochet, elle condamne le personnage de John Travolta à un candide qui ne ment pas au nom de on ne sait quelle valeur.

Même si on le met sur le compte du fantasme, ça ne change pas la structure de ton film, et le fait que De Palma préfère manipuler un seigneur absolu de la vie montre bien qu’il méprise la subtilité avant de mépriser le réel. Car le réel, c’est manipuler de l’ambiguïté, et de l’ambiguïté au sein de ses personnages. L’ambiguïté, c’est ce qui rend ton œuvre complexe, maline et désaliénante. Alors, si tu décides de la retirer de ton dispositif, ton œuvre est beaucoup moins pertinente.

Pour ma part, c’est là où le film coince réellement. C’est là où Blow Out détruit la frontière qu’il essaie d’établir entre cynisme et rationalité.