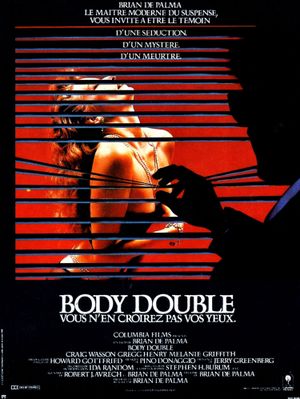

Que dire de Body Double ? Je pense que trop prennent ce film pour ce qu’il n’est pas. J’estime que De Palma est un cinéaste malin et souvent très bon dans ce qu’il souhaite illustrer. Alors, par conséquent, mon fanatisme aveugle pour ce dernier m’a laissé voir une première fois le film, que j’ai interprété comme une très bonne satire.

En fait, c’est cela : le film retranscrivait tellement les codes du genre thriller avec exagération, que cela m’a paru être une sorte de pastiche. Mais plus fin qu’un pastiche, De Palma traitait son intrigue comme si elle se voulait sérieuse, trop sérieuse pour la mise en scène que le film arborait, tournant en dérision à gogo ses personnages et son ton.

Par conséquent, c’est de là que j’ai tiré mon plaisir devant le film : cette subtilité constante que j’éprouvais devant la question : est-ce du lard ou du cochon ? Cela montrait tout de même une certaine réussite au-delà de la virtuosité criarde dans la mise en scène de De Palma, c’est ce qu’elle signifie vraiment. Eh bien, De Palma l’explique au sein même de son film : pourquoi ce dernier s’arme d’une telle mise en scène, et pourquoi l’humour avec lequel il l’arme est si intrigant.

Allons-y.

Dans un premier temps, il est important de rappeler que De Palma ne fait pas seulement une satire où tout est de mauvais goût dans la mise en scène, pour par la suite affirmer qu’il faut regarder le film avec ce regard pour y apprécier. En réalité, ce dernier affirme au sein même de son film quel est le degré de lecture de l’œuvre à adopter pour déceler toute la substance pertinente de son œuvre. Mais ce qu’il y a d’encore plus intéressant est qu’il le fait directement par son récit, ce qui détermine bien que De Palma nous incite à raisonner et comprendre toutes les expérimentations autour de la mise en scène.

Alors, il établit dans son film, même en visant le spectateur, que la suite de l’œuvre qu’il est en train de proposer va devoir se regarder sous un œil différent des repères cinématographiques auxquels le spectateur s’attend lors d’un film qui a la même allure que Body Double. C’est-à-dire un film de genre qui serait tout à fait quelconque.

Pour ce faire, De Palma va quasiment perpétuellement disséminer dans sa mise en scène des éléments qui dénotent des productions visuelles lambda. Du moins, il va les grossir, de manière à déranger, faire ressortir un malaise afin de titiller le spectateur, qui va sentir inconsciemment l’arrêt du divertissement dans l’œuvre qu’il regarde, pour élever un peu le niveau. Il va en fait lui prouver que ce qu’il voit est une constellation pour l’aliéner. Car oui, De Palma se sert aussi de cette œuvre pour définir sa vision précise autour de la vidéo, et du faux qu’elle fait découler.

Voyons la première scène du film pour le comprendre. De Palma, au travers de la séquence du film dans le film, crée une atmosphère déjà très criarde pour nous faire nous questionner sur la véracité de ce que l’on voit. En l’occurrence, ce décor criard de film de série Z aurait dû être là pour nous mettre la puce à l’oreille du faux réel dans lequel on est plongé.

Lorsque ce dernier nous fait nous rendre compte de la mise en abyme – qu’il crée par la suite en montrant le plateau de tournage de cette série Z – elle est faite pour voir simplement l’effet de mise en scène qui consiste à donner une touche d’humour à l’œuvre autour de la carrière ratée du protagoniste.Surtout, cela sert à confirmer que le décor que l’on a vu était si criard que cela ne pouvait pas dépasser l’état de film.

Ainsi, en nous donnant cet a priori sur ce que l’on croit voir, De Palma nous fait nous rendre compte que notre croyance dans une idée de réel dans l’image ne se fait que tant qu’elle est agencée d’une manière rationnelle. C’est ce procédé qui m’a particulièrement mis la puce à l’oreille concernant la lecture que l’on doit avoir devant le film. Et cet effet, je ne le renie pas, car il fait bien partie intégrante du film.

En fait, De Palma cherche à nous montrer que l’image – et principalement dans la fiction cinématographique – est constamment fausse. Elle relate du faux, traduit du faux, car elle établit constamment une manipulation sur le spectateur, de par le fait qu’elle est toujours agencée d’une certaine manière. En nous mettant dans la mise en abyme, ce dernier nous invite à voir que tout ce qui est créé au cinéma est du faux. Et que la suite du film doit être vue comme un amas de faux. De Palma nous invite à ne pas croire aveuglément à ce que l’on voit de manière sensible. Il nous invite à réaliser que même ce qui nous paraît à présent être le réel est aussi une illusion. Le film de série Z introduit l’illusion constante du cinéma.

La scène qui suit, avec l’affichage du titre Body Double dans une image de décor qui se révèle n’être qu’un décor, agit de la même manière. Cela sert à réavertir le spectateur sur la fabrication du faux au cinéma : « Ce décor dans lequel tu as cru qu’il pourrait se dérouler une intrigue dans un réel défini, n’est qu’un leurre, il n’existe pas, comme le film que tu vas voir qui n’existe pas. »

Ce second avertissement marche plus sur le compte de la sensorialité. Au sens où il m’a apporté la sensation que je suis encore une fois tombé dans le piège de l’illusion, qui est donc le thème que De Palma utilise pour aborder le thriller dans ce film.

Mais continuons pour bien illustrer comment De Palma insuffle la dose nécessaire pour orienter le regard du spectateur pour le reste du film.

La scène de la tromperie est géniale pour cela, car elle propulse la dose d’humour qui introduit l’atmosphère dérangeante du film. Surtout, elle représente à merveille le criard commun dans les films que De Palma, ici, tourne au pastiche. Ce dernier y met pile ce qu’il faut en faisant surjouer son acteur pile comme il le faut. Il connaît les détails qui permettent d’affirmer un surjeu sans pour autant le faire crier ou surexprimer ses émotions. Je parle de détails qui se lisent sur un visage, du fait de trop sourire, etc. Tout cela crée, au sein du réel, l’impression pour le spectateur d’un malaise devant la prestation de Wasson, qui en fait beaucoup mais qui reste pourtant dans le ton réclamé pour ce genre de rôle. Puis on ne peut pas lui reprocher grand-chose : la manière dont il surjoue reste tout de même relativement sobre. On ne sait pas, et c’est ça qui est génial.

Au travers de ce jeu d’acteur intentionnellement forcé, De Palma cherche à nous faire réaliser que l’on ne regarde que du faux en permanence. Il suffit de ne rajouter qu’un brin de cabotinage pour que cela dérange. Il ne suffit que de cela, alors que le cinéma, en général, est par la mise en scène originelle l’endroit où le spectateur devrait être dérangé de croire bêtement un récit, simplement par négligence d’esprit, par négligence pour ce qu’est le médium.

Tout cela me rappelle complètement ce que Haneke a voulu faire avec Funny Games U.S.. Je veux dire cette volonté de dire au public qu’il y a aliénation dès lors que la mise en scène agit. En articulant une mise en scène complètement en décalage avec l’attente de création du faux, pour justement mieux provoquer l’individu à se bouger de la situation dans laquelle il se met en allant voir ce film.

Un autre élément pertinent que décide de faire De Palma consiste à créer une mise en scène qui regorge d’effets – universels dans les films – relatifs à la manipulation par le récit.

Par exemple, la rencontre avec Sam est excellente pour prouver cela. La rencontre s’effectue de manière... ils se rencontrent à peine, on ne sait pas comment ils ont sympathisé, mais avec une astuce de montage qui ellipse à des endroits stratégiques, De Palma nous fait ressentir cette impression d’amitié naissante. Il les imbrique déjà dans la scène suivante au bar, sans montrer le déroulé matériel des choses. L’illusion de création d’amitié est faite, alors qu’il n’a pourtant jamais été prouvé de manière rationnelle que ces derniers ont pu créer quelque chose avec des plans qui le prouvent, mais pourtant on y croit. Cette fausse complicité qui n’a pourtant pas lieu d’être, on y croit. Et là où je trouve ça subtil, c’est la compréhension de la place de la matérialité des images dans la satire. Introduire un hic dans notre visionnage banal pour nous l’ancrer en nous durant le reste du visionnage, pour faire éclore une réflexion sur ce qu’on voit sur le médium.

Par conséquent, même le jeu nous paraît bizarrement exécuté (bien que De Palma en rajoute un peu, toujours cette petite dose de surenchère qui fait réaliser après tout). Cela crée habilement un malaise avec Sam dans l’action, qui paraît jouer légèrement trop à chaque fois, d’être toujours à côté de la plaque dans son jeu.Alors qu’en réalité, sa performance n’est pas non plus si différente de ce qu’on a l’habitude de voir – et surtout dans les années 80. C’est seulement l’effet que De Palma produit, en induisant le faux constant dans sa mise en scène. Ce sentiment factice qui provoque en nous l’impression que tout est prétexte à brasser des rapports entre les acteurs qui paraissent complètement à côté de la plaque, qui ne sont le fruit que d’une bonne série Z.

C’est comme lorsque Sam s’énerve sur le plateau, ça ne sonne pas du tout naturel, ça se veut créer de la tension pour créer de la tension. Et on le réalise. Seulement, l’intérêt supplémentaire, c’est que l’on réalise le faux créé par De Palma au travers de cette exclamation dramatique de Bouchard, mais pour autant cet effet de mise en scène a pour but de nous manipuler en nous faisant croire au vrai, comme Jake pense cette situation réelle, alors qu’elle est le fruit d’une manipulation de Sam.La mise en scène vient au diapason de l’histoire.

La scène de première course-poursuite est d’ailleurs tout à fait intéressante pour illustrer l’idée de manipulation par la caméra. Je trouve que De Palma transcende ici la simple parodie où la caméra aurait été modifiée bêtement pour faire rire de manière peu subtile. Ici, ce dernier dévoile tout de même une composition de mise en scène issue d’un thriller tout à fait authentique. De Palma la filme de manière tout à fait conventionnelle, voire bonne, fidèle à la tension qu’il arrive toujours à mettre en place. Comme un thriller ferait pour impliquer à merveille le spectateur.

Par conséquent, ce dernier n’incorpore pas d’effets de mise en scène criards dissimulés pour en rajouter, que des éléments très subtils que l’on peut interpréter de ce côté-là.

Par exemple, le fait de disséminer des indices comme les arbres au milieu de la route, que l’on croit appartenir au réel car appartenant à l’imprévu, à la possibilité. Par conséquent, la séquence tout entière nous paraît véridique pour cela, mais c’est encore une fois une vision de manipulation. C’est aussi une manipulation sensible que l’on adresse à Jake et qui vient au diapason de la mise en scène.

Et ce que j’aime bien, c’est que cette séquence donne à voir cela, car le plan sur ces branches est très confus, au sens où on ne comprend pas réellement où souhaite en venir De Palma en filmant ce ramassage végétal. Cela paraît étrange d’en faire un objet digne d’un intérêt aussi long pour la caméra, et on ne peut que l’interpréter comme une facilité de scénario faite exprès. Au sens où le comique provient absolument de ce blocage complètement artificiel.

D’autant plus que, connaissant le twist de fin, cela amplifie l’aspect comique de la scène, parce que comment Sam aurait pu préméditer ce concours de circonstances où Jake aurait été bloqué par des arbres pile en dessous de la maison de la meuf qu’il mate presque maladivement chaque jour, et pile dans le bon cadre pour voir un homme malfaisant qui la suivrait ? Ça n’a aucun sens. On ne peut pas admettre, nous en tant que spectateurs, qu’un twist final où tout apparaît comme ultra télé-dirigé par Bouchard puisse se baser sur des incohérences pareilles.

Tout cela rentre dans le cadre de la mise en abyme de la manipulation, un peu comme dans Breaking News de Johnnie To. Ce dernier nous invitait aussi à nous méfier de la manipulation filmique qu’il orchestrait lui-même, par la mise en abyme des médias. Si, dans le récit, est dévoilée une tentative de manipulation, c’est simplement une mise en abyme de l’outil cinématographique.

De Palma puise sa subtilité dans ce plan, en décidant simplement d’y insérer une faille scénaristique grossière. Seulement, ce dernier demande au spectateur de la comprendre, avec un plan très fin qui montre l’état grossier de la chose, sans pour autant le déclamer par une mise en scène trop expressive. Il n’y a pas d’éléments expérimentaux trop criards sur la caméra, qui la modifieraient intrinsèquement et où le spectateur verrait trop qu’on veut lui faire parvenir un message.

Là, c’est comme si De Palma nous avait pris par la main pendant tout le début du film en y faisant un decrescendo des éléments criards pour que l’on voie la satire, sans pour autant devoir incorporer en permanence des éléments de langage relatifs aux codes du genre, qui renchériraient constamment sur l’essence comique du film.

La scène continue dans cet intérêt : De Palma se joue simplement du jeu de Wasson, qui est d’une discrétion implacable. En effet, ce dernier fait tout pour paraître naturel, mais tous ses mouvements paraissent exagérés, ils ne sont que la signification de ce que le réel exige des mouvements de Jake dans cette situation. Et cela, De Palma le comprend : il sait que le jeu de Jake doit être en accord avec la situation dans un réel défini. Par conséquent, on comprend que De Palma fait voir au spectateur qu’en général les acteurs essaient toujours de singer un naturel relatif au réel, mais tout cela n’est jamais vrai. Tout, au cinéma, est toujours relatif à l’illusion de l’action : ce que tu vois, c’est une reconstitution que l’on veut absolument réelle, de quelqu’un qui ferait ça, mais où ça n’est jamais le cas, cela restera toujours du faux. À moins que l’on soit Kechiche ou Pialat.

Donc, dans la scène de filature, De Palma dissémine exprès des éléments de surjeu grossier, pour déranger le spectateur dans ce qu’il voit de cette filature. Ce n’est que de la manipulation pour créer une tension.

La force comique de la scène, c’est surtout que, dans cette filature, à la base, elle était faite pour suivre de près l’Indien, et que Jake se retrouve à la suivre lui-même, en fait. Ce dernier défie la morale qu’il compte lui-même défendre par son statut de héros simplet dans le film. Lui qui pensait faire le bien en suivant un mec qu’il croit dégueulasse de suivre une femme, se retrouve à lui-même le faire de manière inconsciente. L’habileté de cet effet, c’est que De Palma ne le fait éprouver à aucun moment ; nous pouvons simplement le constater en sortant de la mise en scène captivante qu’il met en place.

– C’est déjà qu’il ne s’enferme pas dans le film de genre humoristique, qui enlève toujours un certain subtil par son adhésion béate aux codes du genre, sans prendre en compte la subtilité –

Et surtout, je trouve ça complètement aberrant d’avoir remplacé le vertige par la claustrophobie, qui est un problème qui ne marche pas du tout si l’on utilise les mêmes procédés de mise en scène que dans Vertigo, comme le travelling compensé. De Palma est conscient de ça, il détourne même ce procédé avec la claustrophobie pour renchérir sur la thématique sexuelle. On ne va pas faire un dessin, mais ça se comprend très finement – au sens où, oui, c’est très fin comme image, mais on peut aussi juste se dire que c’est un mauvais hommage à Vertigo. Mais il faut le comprendre, d’où la subtilité satirique que De Palma impose très bien.

Là, c’est un mouvement où la caméra est sujette à une expérimentation (elle ne filme pas juste sobrement). De Palma gère toujours très bien son humour, car le ton reste dramatique et ne se veut pas humoristique. C’est quasiment contre la volonté de la scène que l’on a envie de rigoler.

J’aimerais aussi aborder le fameux plan en 360°, qui peut faire sourire certains, mais qui est en réalité d’une grande finesse. Ce plan illustre parfaitement que Body Double n’est pas un film qui se contente d’une seule tonalité — ni purement comique, ni strictement dramatique. De Palma refuse de s’enfermer dans un registre unique. Ainsi, lorsqu’une scène apparemment criarde surgit au milieu d’un passage aussi codé que celui du body double, elle paraît à la fois incongrue et brillante : elle déjoue complètement les attentes d’un genre qui, d’ordinaire, suit la ligne monotone du récit cinématographique traditionnel.

C’est là que réside toute la force du film : il est trop sérieux pour être une comédie, mais trop ironique pour être pris au sérieux. De Palma brouille volontairement nos repères, nous privant du confort de manipulation narrative auquel nous aimons tant nous abandonner lorsque nous commençons un film. Brillant, tout simplement.

En réalité, De Palma se réapproprie les codes du cinéma sans jamais en faire une prison. Ses personnages ne sont pas enfermés dans l’univers codifié d’un genre : il les insère dans un réel mouvant, dérangeant, où les séquences changent de ton sans prévenir. Ces variations ne répondent pas à une logique de genre, mais à celle d’une subjectivité, celle d’un individu dont l’imaginaire déborde des cadres préétablis. Ce qu’il filme, ce n’est pas l’imaginaire du genre, mais l’imaginaire d’un auteur. C’est du cinéma d’auteur, dans le sens le plus noble du terme.

La scène de la perceuse est d’ailleurs exemplaire à ce titre. Tout ce que l’on a déjà dit s’y cristallise : De Palma dissémine des symboles subtils, révélant un souci du détail qui, si on s’y attarde, dévoile la manipulation ludique qu’il met en place.Le meurtre a lieu alors qu’un policier se trouvait dans la maison à peine vingt minutes plus tôt. Ce simple décalage est à la fois ironique et génial : c’est une inversion complète du sens dramatique. Le flic est parti, mais le crime se commet — une absurdité si flagrante qu’elle en devient drôle. On se dit : « mince, c’est quand même idiot qu’un meurtre ait lieu là où un flic était encore il y a vingt minutes ! »Cette incohérence ne peut être que volontaire : c’est un pur geste de mise en scène. On ressent l’envie de provoquer artificiellement une tension, mais cette tension, parce qu’elle est trop visible, en devient comique. Et pourtant, rien n’est gratuit : tout est pensé, cadré, dosé. Le plaisir du spectateur, c’est justement d’en repérer les détails et d’en saisir la malice cachée.

Et puis il y a le porno — qui n’est pas qu’un simple trait d’humour. De Palma ne s’en sert pas seulement pour ironiser avec l’esthétique iconoclaste qu’il peut suggérer : il s’en sert pour dire que tout ce que nous voyons n’est qu’une manipulation du réel. Ce symbole est d’une subtilité remarquable. Il ne s’agit pas d’une manipulation spectaculaire ou criarde, mais d’une manipulation seconde, plus discrète, presque conceptuelle : celle qui consiste à amplifier, à déformer ce qu’on croit être le « réel » ou le « chic ». Le message est limpide : les rapports humains que l’on croit rationnels — surtout à travers l’œil de la caméra — ne le sont jamais. L’image, la vidéo, le cinéma ne reproduisent pas le réel : ils le modifient. Rien n’est objectif, pas même le concombre, pas même le cinéma.

J’aime aussi particulièrement la musique du film. Elle n’est jamais là pour simplement souligner une blague ou amplifier les émotions de manière caricaturale. Elle n’est jamais tout à fait dans le ton de la scène — mais c’est précisément ce décalage qui la rend fascinante.C’est une musique orchestrale, sérieuse, presque solennelle, qui nous pousse à croire à la gravité de ce que l’on voit, alors même que le film se moque de cette gravité. Si on prend le temps de vraiment l’écouter, on se rend compte qu’elle est toujours légèrement à côté, jamais tout à fait juste, mais jamais ouvertement ironique non plus. Ce désajustement est d’une subtilité incroyable — et terriblement drôle lorsqu’on s’en aperçoit.

Sur le plan de la satire, le film est une véritable réussite. De Palma parvient à faire ressentir au spectateur la complexité volontairement alambiquée de son récit, tout en réussissant à le tenir en haleine grâce à sa mise en scène et à la révélation progressive du complot.Ce qui est fascinant, c’est que le film nous prévient dès le début : ce qui nous captive, ce n’est pas l’histoire, mais la mise en scène elle-même — et qu’il ne faut pas s’y fier. Cette lucidité, cette conscience du dispositif, c’est du grand art.

De Palma consacre ici une œuvre d’une technicité éblouissante, où la frontière entre la satire et la manipulation scénique devient si fine qu’elles se confondent. À ce titre, Body Double est bien plus abouti que Snake Eyes, où cette maîtrise du ton et du comique paraît parfois moins assurée, plus démonstrative.Ici, tout est juste, intelligent, et d’une ironie discrète mais implacable. Une composition de maître.

En tout cas, Body Double m’a appris à n’a jamais trop prendre au sérieux la vidéo et l’idée de réel quelle renvoie. En fait, Body Double apprend surtout à comprendre que la vidéo provoque cet aspect de réel au sein des individus et que lorsqu’on le conjugue à des récits à rebondissements, à twist qui te tiennent en haleine, et bien l’on est complètement aliéné et nous ne sommes plus du tout lucide vis à vis de ce que l’on fait.