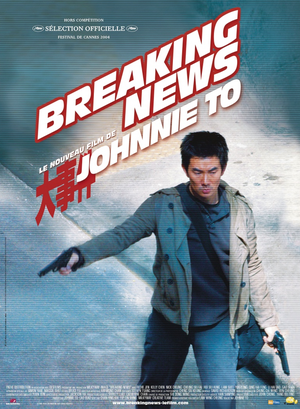

Cela doit être la 5 ou 6ème fois que je vois ce film : Breaking News. C’est le premier de To que j’ai vu, c’est aussi l’un des films qui m’a fait entrer dans le cinéma Hong Kongais et dans sa filmographie.

Naturellement, c’est un film qui m’a renvoyé vers le diptyque Election, qui lui pour le coup m’avait impressionné dans sa façon de mettre en scène le thème de la mafia et surtout de la rétrocession, dans une des performances Hong Kongaise la plus subtile face à sujet.

Mais revenons à nos moutons et parlons plutôt de Breaking News. Face à ce film, dans mon dernier visionnage j’ai pu y voir une œuvre bien plus politique qu’il n’y paraît. En effet, je ne sait pas si c’est l’effet Election qui cause cela, mais cette idée m’a donnée l’envie de rédiger ce texte à partir de ce thème là de l’œuvre de To, pour tenter de savoir en quelle mesure ce dernier est, un cinéaste brassant des thématiques politiques ?

Pour cela, replongeons-nous dans ce film, qui commence par une scène mythique où son cinéaste tente une démonstration de virtuose.

Alors, Johnnie To offre dès le premier plan du film une allure intéressante à un thème, pourtant de second plan dans l’œuvre : l‘architecture et l’agencement des HLM de Hong Kong. La subtilité du plan réside dans l’intelligence du plan-séquence, si chère au début du film, qui montre des hauts buildings que la caméra écourte dans le plan, pour descendre vers le bas, où se trouve l’action (dans les bas-fonds de Hong Kong).

Ce que je trouve intéressant est donc l’intelligence de comprendre le médium comme vecteur d’impression vis-à-vis du réel, en comprenant que le plan-séquence est une habileté de mise en scène qui permet la manière douce de passer des idées. En l’occurrence, le plan-séquence a des fonctionnalités moins abruptes, car il se passe du montage qui peut en avoir, pour en utiliser la douceur de faire bouger la caméra.

En l’occurrence, cette scène va en douceur pour montrer des éléments qui ne signifient rien par l’option réaliste de la caméra, mais auxquels nous devons être rationnels en tant que spectateurs. Par exemple le building, symbole de la grandeur, de l’exhibition, puis l’on descend sans geste brusque qui vers l’en-dessous, afin de montrer une ruelle étroite, symbole des bas-fonds de Hong Kong, pour traduire le fait de se terrer : les braqueurs se terrent. Si l’antithèse avait été créé par le montage, cela aurait été brique et de passer d’une building à une baraque miteuse aurait évidemment suggéré de manière trop forte une idée simple. Pareil, le montage, s’il avait voulu suggérer l’idée d’une grandeur par l’es building pour édifier qu’il y avait du délabré à ses pieds, aurait pu faire entrer une forme plus brusque de cette dernière par les coupes et par conséquent, moins subtile, plus criarde

Tout cela me fait apprécier le plan-séquence, que j’arrive à distancier du simple argument de boutiquier pour vendre l’œuvre : «Approchez approchez, j’ai un plan-séquence de 7min sans coupes dans le montage, personne ne fait mieux sur le marché même pas De Palma ! », comme le vendait un peu Dionnet dans l’édition de mon dvd.

Là où le plan-séquence va être un peu plus bateau dans sa captation subtile de la scène d’action, c’est lorsqu’il va suivre les personnages. En effet, le plan-séquence fera souvent l’effet de suivre l’intrigue importante de l’action - de la scène - dans tous ses mouvements. Sinon, il y aurait recours au cut, qui serait nettement plus malin pour affirmer d’autres actions que celle-là.

Eh bien, en fait, je trouve ça peu original, cette façon universelle de voir le plan-séquence. Je trouve que, au sein de la séquence, absolument suivre les individus, plutôt que de laisser un plan large sans cut, pour autant aurait justement pu nous laisser porter nos yeux sur un coin de la caméra pour essayer (peut-être vainement) de comprendre ce sur quoi le film veut faire parvenir une intrigue. Ainsi, la subtilité aurai été probante, on ne sait pas où est vraiment l’action de la scène, il faut le deviner, car cela aurait été aussi comprendre les fondements de l’intrigue.

La subtilité aurait aussi été de comprendre les individus, pour faire parler notre rationalité vis-à-vis de leur vêtement, de leur allure, car chaque approche de ces deniers dans la scène, vient sûr-signifier leur caractérisation. Elles font parvenir un dialogue un peu bateau à chaque fois pour préciser qui est qui dans la scène d’action qui va suivre. Le flic dit des trucs de flics, le bandit prépare l’évasion, tout cela au travers de réplique pré codifié par les codes du genre. C’est là que l’on peut ressentir les passages obligés qu’imposent souvent le genre. Par conséquent, ne pas réfuter ses fatalismes du genre (action), relate des faiblesses de la composition de la mise en scène.

Il aurait été bien plus malin de nous laisser évaluer qui sont les bandits et les flics par notre rationalité vis-à-vis du réel.

Cela pourrait, en caractère mélioratif, ajouter de l’ambiguïté dans la scène. Au sens simple de qui sont les flics et les bandits. Sont-ils un autre gang de malfrat ? Sont ils des malfrats ?

Je dis cela car la caméra en rajoute lorsqu’elle reste immobile dans la voiture policière, laissant absolument les dialogues pour bien savoir qui est qui, et qu’un affrontement va avoir lieu. De plus, le fait de voir bouger la caméra souligne que l’on veut nous montrer une dynamique d’action alors que l’on aurait pu la cerner nous-mêmes de manière plus subtile.

Par la suite, la caméra va un peu avoir cette allure de défilé sur l’action, qui en un sens affirme un peu l’étendue de l’action, c’est-à-dire qu’à force de montrer les protagonistes de la bataille, on montre qu’elle est importante, car elle comporte différents types d’individus placés à différents postes.

Cette grandeur n’est d’ailleurs pas inintéressante, notamment lorsque certains bandits possèdent des fusils, ce qui renchérit sur l’idée d’affrontements ayant une ampleur assez démesurée. Mais le problème est que cela induit des plans moyens assez rapprochés, pour montrer les individus mais sans pour autant laisser l’action se voir. On ne voit donc pas les effets de la matière sur les individus, qui devraient les contraindre dans leur bataille ; donc ça éclipse un peu l’intérêt qu’un plan-séquence aurait pu amener sur une véracité double de l’action. Et aussi, une possibilité de voir l’action totalement sans coupure, grâce à un plan large qui aurait représenté l’espace dans lequel l’action de manière assez brillante.

Par effet inverse aux volontés de To, cela donne bien l’impression que ce dernier est bien soulagé de le faire de cette manière, car cela ne l’oblige pas à aménager l’action se trouvant derrière certains plans. En un sens, il se dispense de trouver une approche maline, originale, pour illustrer la « fête de la matière », comme dirait FB, qui est censé avoir lieu dans une scène d’action.

Tout de même, trois derniers effets dans ce plans séquences sont pertinent :

Le plan-séquence se permet des audaces un peu anti-narration, ou du moins anti-commerciales, lorsqu’il se détourne de l’action principale en montrant des plans évidés de cette dernière. C’est-à-dire des plans montrants des éléments plus triviaux, en ne se centrant pas que sur l’action à tout prix car elle a un intérêt narratif qui satisferait le spectateur, pour ainsi le conforter.

Le second élément est l’idée d’incorporer une arme lourde dans l’action. Cela apparaît comme un élément consolidant le thème du film, c’est-à-dire l’importance de la lutte contre ce gang, qui légitimera par la suite l’intérêt les médias, de manière très concerné, sur le sujet.

Pourtant, c’est un détail, mais je trouve cette idée de mise en scène brillante. En effet, le simple fait d’illustrer une arme dans le coin d’un cadre de la mise en scène pourrait paraître anecdotique, mais prend un sens très subtile, qui justifie le récit. L’intérêt étant de ne pas l’édifier par la parole, ni par des grossièretés de cadrage. Simplement en attendant une attentivité du spectateur à déchiffrer cela et une rationalité conséquente de la part de ce dernier pour en déduire quelque chose vis à vis du réel.

Enfin, l’absence de musique dans cette scène, qui devait pourtant être présente «La scène » contenant la tension comme un un élément centrale, majeure même : je conçoit ça comme un ajout de subtilité. To nous pense encore une fois rationnels face à ce qui est montré et nous laisse relater que les actions commises sont celles qui mènent l’intrigue. Ils n’en rajoutent pas non plus sur l’aspect

En somme, une scène qui montre que To est dans un créneau qu’il détourne comme un auteur malgré des maladresses qui relèvent davantage de choix artistiques audacieux que d’erreurs techniques ou empiriques.

À présent, abordons la thématique de l’opération mediatico-policière.

La base de l’intrigue, est la séquence montrant un policier se rendant face aux bandits. Cette scène induit l’entrée de Rebecca dans l’affaire et la représentation qui va avec. Cette représentation est lourde. Le fait que dans un premier temps on montre l’action d’un flic étant assassiné, très bien on a la symbolique, par conséquent, on sait que si les médias s’impliquent dans l’affaire, c’est bien pour une raison.

Mais pour introduire une thématique, faire parler une image, un mouvement, il est décrété dans le film que ce n’est pas suffisant. Alors il faut rajouter à ça, les caméras qui prennent en photo l’action avec un effet focus sur les photos prises par les journalistes, pour que l’on sache que c’est bien la photo du crime qu’ils ont pris en photo, où l’on montre allègrement les photos de l’action que l’on a pourtant vu en amont. Tout cela afin de re préciser l’action que l’on devait regarder, en la pointant du doigt. Seulement, les fondements du récit ne s’arrête pas à ces lourdeurs, car il faut mettre le journal télévisé qui raconte lui aussi allègrement l’action dans tout un commissariat avec le son à fond pour dire un truc prévisible genre «on est plus en sécurité»;les commentaires des différents officiers, en amenant la caméra l’actrice avec un regard concerné qui va laisser présager l’évidence, c’est à dire qu’elle va prendre part à la lutte. Ça fait un peu lourd, alors que l’idée aurait pu être résume efficacement en trois quatres plans plutôt qu’en sept.

En effet, il aurait été malin de simplement laissé l’action outrageuse, sans contexte en aval, aurait permis au spectateur de faire un cheminement efficace pour se rendre compte de la gravité de l’action. Ainsi, toute la déferlante médiatique qui va suivre lui paraîtra-de manière aussi naturelle que en faisant 8 plans pour affirmer une idée- tout à fait normal, car il aura pu les interpréter sur des bases qui interagissent avec sa rationalité, comme étant elles-mêmes voués à l’interprétation.

S’en suit un élément encore plus téléphoné pour faire passer les éléments de l’intrigue du film, dans la scène du briefing pour réagir face à la la menace. La scène est pourtant nécessaire car placer une opération aussi fantasque doit être légitimé, mais elle se fait ressentir alourdi par les scènes évoquées auparavant, qui exprime la même choseredire ce que cette scène sous-entendais.

De plus, les sous-entendus de cette scène auraient pu proposer un sous-discours sur la question du rôle du maintien de l’ordre par la police.

Il faut ensuite, une fois l’opération confirmée, continuer à construire la thèse selon laquelle il est nécessaire de redorer l’image de la police, dans une nouvelle scène, cette fois face aux unités prêtes à partir au combat. Cette scène met en avant la discipline et la répétition du discours officiel : on a l’impression que c’est la huitième fois qu’on l’entend.

Cela aurait pu passer pour un simple bourrage de crâne, mais chaque séquence intervient de manière différente, jamais dans la même situation. Du coup, cela ressemble plutôt à un éclaircissement progressif du récit.

La scène où une personne vient expliquer explicitement à Rebecca la manipulation totale des images est intéressante, car elle entre directement en confrontation avec le cinéma lui-même — du moins avec une certaine conception du cinéma que Johnnie To fait passer à travers ce genre de séquence.

Le problème vient du fait que le film annonce qu’il y aura une manipulation sensorielle du spectateur (ce qui est tautologique), tout en soulignant cette manipulation avec un jugement moral explicite, à travers les propos de l’assistant et le regard désapprobateur du lieutenant.

La séquence de télévision qui suit ancre cette idée de manipulation de l’image.En somme, il y a une conception maligne et compréhensible par le spectateur, mais qui vient se confondre avec la mise en scène de To — pour le meilleur et surtout pour le pire. Car tout le bruit fait pour dénoncer la manipulation est, paradoxalement, appliqué dans sa propre mise en scène (certes dans une moindre mesure).

J’exagère un peu, mais je suis déçu, car la thèse aurait pu être beaucoup plus forte si l’on avait simplement supprimé les trois effets de jugement dans la séquence précédente, et montré un simple extrait télévisé de la scène. Cela aurait permis de souligner non pas qu’une chaîne retransmet outrageusement un mensonge, mais plutôt que le médium télévisuel lui-même est susceptible, à la volonté de quiconque, de transmettre du faux — ce qui est une idée contraire à celle de To.

Nous aurions pu le comprendre par nous-mêmes, sans qu’on nous le dicte. C’est pour cela que je suis légèrement déçu.

Une autre scène s’inscrit clairement dans cette logique : celle où les deux bandits préparent à manger. Cette séquence est amenée de manière intéressante, puisqu’elle intervient à un moment du film où tout le discours tourne autour de la manipulation des images.

Lorsque les deux bandits cuisinent, on comprend que la satire, par son ton, épouse la mise en scène : les deux hommes sont montrés de manière tellement aseptisée qu’ils paraissent presque saints.

J’ai l’impression qu’à travers cette scène, Johnnie To nous invite à nous méfier de toutes les formes de manipulation par la caméra. Comme s’il nous disait : attention, ces gens restent dangereux ; si tu avais observé les séquences précédentes avec discernement, tu aurais vu que tout ce qui les concernait n’était que violence et meurtre, seulement montrés sous un régime d’images propre au cinéma d’action. Il faut donc prendre du recul sur notre appréciation des personnages.

Le film adopte ainsi un discours qui valorise une aura cinématographique au service d’idées sur la suggestion dans l’art.La scène de la cuisine reste néanmoins ambiguë : son ton ironique trouble notre perception, comme pour nous rappeler que, lorsque l’image ne nous guide plus, nous devenons des êtres mineurs.

Malgré tout, les scènes médiatiques contiennent de subtiles touches critiques : elles montrent une aura presque totalitaire de la police, notamment à travers sa mainmise sur les effets personnels des citoyens (téléphones, adresses, données), ce qui évoque une forme de sondage ou de surveillance à leur insu.

J’aime cette dimension, car elle s’exprime par des énoncés impératifs mais très brefs, dis comme si des ordres qui mettraient les libertés basique à rude épreuve étaient devenus normaux. C’est une manière très nuancée d’aborder la satire politique : les policiers croient tellement à ce qu’ils font, sont tellement aliénés par leur mission, qu’ils ne se rendent plus compte de la tournure fascisante que prend leur opération.

Cela crée un effet comique subtil, presque involontaire. Johnnie To procède ici un peu comme De Palma : il utilise le médium pour créer une hyperbole filmique, en accentuant la dramatisation ou l’intensification des actions déterminantes, pour finalement en révéler le burlesque.

C’est pour cela que le film me paraît assez anti-flic, ou du moins anti-répression. J’y vois, dans sa satire politique, une dénonciation du caractère fascisant qu’a pris Hong Kong, qu’on peut relier à la rétrocession à la Chine.

C’est un geste typique chez To : une critique de l’emprise du gouvernement chinois sur la population hongkongaise. Peut-être que je spécule un peu, mais je ressens une certaine aura libertaire dans le film.

Si l’on relie ce message au thème de la rétrocession — ce qui est tout à fait plausible —, cela fonctionne très bien : c’est subtil et donne un sens particulier aux scènes liées à l’ordre, tout en leur conférant une portée politique intéressante.

De même, les scènes montrant les victimes des bandits relèvent de la propagande pro-policière, mais leur contexte les rend intéressantes : elles mettent en évidence la propagande elle-même.

La scène où meurt trois des bandits dans un couloir parachève cette logique : on “nettoie” la société de ce qu’on juge mauvais, et la scène, filmée avec indifférence, illustre la manipulation par l’image.Enfin, la supérieure hiérarchique agit comme un guide absolu, imposant son autorité : « Je n’ai pas besoin de votre avis, juste de votre soutien. » ou encore lorsqu’elle dicte à son subordonné le discours qu’il doit tenir face aux médias.

Le film gagne ainsi une aura libertaire, en montrant à quel point la police tend naturellement vers des affects autoritaires : facilité à se soumettre, à déléguer, à deviner l’autorité.

Si l’œuvre s’élève dans mon estime, c’est pour ces effets que To parvient à créer. Mon admiration pour Election 1 & 2 y joue sans doute un rôle, car ces films, hautement politiques et d’une grande subtilité, m’ont marqué. Cela me fait croire à la sincérité de la démarche de To dans Breaking News.

La fin est particulièrement amère : la télévision y fabrique l’image expéditive de la mort d’un individu, entraînant une adhésion sensorielle du public aux méthodes policières, celles-là mêmes qui ont créé les craintes qu’elles prétendent apaiser. C’est un cercle vicieux, dangereux, qui mène à des formes de fascisation.

Cette fin est subtile : beaucoup de spectateurs la prennent pour une simple conclusion d’intrigue, alors que la mise en scène en dit bien plus, à condition d’y prêter attention et de raisonner.

Un petit mot sur la décision d’exercer l’action dans les HLM de Hong Kong et l’intelligence qui s’en découle par moment. Par exemple, la manière intelligente d’introduire l’intrigue autour de ces bâtiments est celle où Cheung dit : « Si j’étais eux, je me cacherais là. » Cette réplique témoigne de la connaissance intime que les Hongkongais ont de leurs HLM, véritables labyrinthes — un élément clé de la mise en scène de To. C’est subtil, efficace, inutile d’y revenir huit fois : tout est dit. Une simple réplique marque l’idée d’une connaissance profonde du territoire sans le dire en ces termes, et aussi de faire s’interroger le spectateur sur pourquoi ce dernier pense cela.

J’aime aussi cette façon de filmer le réel : même si la mise en scène n’est pas purement naturaliste, elle évite les effets de symétrie qui auraient surligné la géométrie ou l’étroitesse des HLM. To les montre tels qu’ils sont : déjà expressifs.

Par exemple, lorsque les policiers arrivent dans le couloir d’où les bandits comptaient s’enfuir, ils se séparent dans plusieurs directions au lieu d’agir de manière purement illustratrice de l’aspect labyrinthique, qui aurait pu être sujet à un surlignage assez lourde, comme le fait qu’il parte dans une situation totalement opposée à celle de bandits par exemple. Ici ce choix traduit leur connaissance du terrain : ils savent que ces lieux sont de véritables labyrinthes urbains.

L’humour, en revanche, devient parfois lassant tant il déconstruit la tension, surtout à force de répétition. Certaines scènes comiques surgissent dans des moments où l’action ou la menace devraient dominer.

Exemple : chez Lam Suet, lorsqu’un bandit risque de tirer une balle dans la tête de sa fille, et que le ton comique introduit par le fils casse la tension dramatique.

De même, la scène où Cheung désobéit à sa supérieure pour poursuivre l’action : la musique ultra stimulante renforce d’abord l’intensité, avant qu’une blague avec le concierge ne vienne tout désamorcer. C’est un comique de situation qui, à force, souligne surtout l’inutilité de la musique dans le cinéma d’action — pourtant si bien utilisée dans la scène d’ouverture.Cela ne m’amuse pas et ne révèle aucune qualité particulière de mise en scène.

En définitive, Breaking News s’impose comme un film d’une grande complexité, où Johnnie To explore la frontière trouble entre information, spectacle et manipulation. Par son usage conscient du médium cinématographique, il met en scène la fabrication du réel et la manière dont le regard du spectateur peut être conditionné, voire anesthésié, par les images.

Si le film se présente comme une œuvre d’action spectaculaire, il s’en dégage surtout une réflexion politique et morale sur l’autorité, la propagande et la croyance collective dans l’image. Cette ambivalence – entre dénonciation et participation à ce qu’il critique – fait toute la richesse du film, mais aussi sa limite.

Ainsi, Breaking News interroge la responsabilité du cinéma dans la représentation du pouvoir et de la violence, et laisse au spectateur le soin d’exercer son jugement face à la séduction des images.