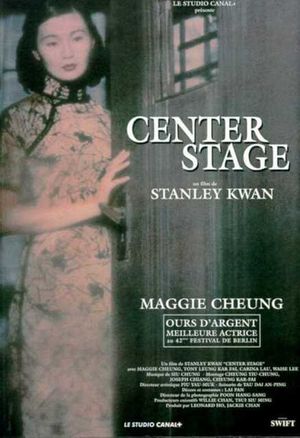

Ruan Lingyu compose un dispositif de mise en scène intriguant en ce qu’il fait dialoguer la reconstitution historique avec des images d’archives, des entretiens filmés, des temps d’échanges entre les membres de l’équipe artistique soucieux d’expliciter les motivations psychologiques de l’actrice, de partager une anecdote retranscrite ou non à l’image, de commenter les choix effectués. Dès lors, l’artificialité du monde du septième art contamine le biopic qui refuse toute illusion référentielle – travers dans lequel tombent nombre de productions du genre – pour réfléchir la profession de comédien au contact de différents espaces et publics, intimes comme médiatiques. Une très belle séquence rejoue ainsi l’accroupissement devant le pont de Bai-Du de Shanghai dessiné en fresque, jeu avec le spectateur comme entre les personnages. En cela, cette mise en abyme s’intègre parfaitement au petit cinéma de Stanley Kwan dans lequel on ne cesse de jouer (à pierre-feuille-ciseaux, au « Bangladesh », ici au Mah-Jong offert à la grand-mère), métaphore des relations de séduction et de pouvoir entre les individus et réflexion sur la vanité de toutes les activités humaines.

Cinéaste de l’intérieur, Kwan fait coïncider ou détoner l’architecture et le décor des habitats, des bureaux, des salles avec l’intimité de ses protagonistes, capte leurs gestes et déplacements avec grâce, mention spéciale aux moments dansés. Nous reprocherons toutefois une trop grand sophistication, qui confond parfois artificialité et superficialité, et une longueur excessive. Reste une œuvre intelligente qui nous immerge dans l’âge d’or du cinéma muet hong-kongais.