Au début des années 90, Patrick Read Johnson et Charles Edward Pogue s’associent pour écrire un scénario ambitieux mêlant fantasy médiévale et récit de rédemption. L’histoire tourne autour d’une improbable alliance entre un chevalier désabusé et un dragon noble dans un monde marqué par la décadence morale et la guerre. Ce script, à la fois novateur et porteur d’un message humaniste, est présenté à Raffaella De Laurentiis, productrice expérimentée et fille du célèbre Dino De Laurentiis. Elle est séduite par le potentiel épique et émotionnel du projet. Universal Pictures, convaincue par la force de l’histoire et l’implication de De Laurentiis, donne rapidement son aval au film, marquant ainsi le début officiel du développement de Dragonheart.

À l’origine, la créature fantastique devait être conçue par les studios de Jim Henson’s Creature Shop, référence mondiale dans l’animatronique. L’intention était de donner au dragon une présence tangible à l’écran, avec des effets pratiques permettant une interaction crédible avec les acteurs. Cette approche correspondait à la tradition du cinéma de fantasy et garantissait une esthétique artisanale, fidèle à l’esprit du conte médiéval.

Cependant, en 1993, la sortie de Jurassic Park, avec ses dinosaures en images de synthèse révolutionnaires créés par ILM (Industrial Light & Magic), bouleverse les standards de l’industrie cinématographique. Impressionnée par le réalisme des effets numériques, Universal change de cap : le dragon sera entièrement conçu en CGI (Computer Generated Imagery). Ce choix représente un pari technologique audacieux à l’époque, car il s’agit du premier personnage principal animé en images de synthèse à parler à l’écran de manière aussi expressive, nécessitant des techniques innovantes de capture des mouvements et de synchronisation labiale pour donner vie au dragon Draco.

Rob Cohen, fraîchement auréolé du succès de Dragon : The Bruce Lee Story, également produit par Raffaella De Laurentiis, se voit confier la réalisation. Il hérite du scénario de Johnson et Pogue, mais aussi d’un projet en pleine mutation technologique.

Une fois le tournage entamé, Rob Cohen entreprend de nombreuses réécritures du scénario original. Ces modifications, parfois improvisées, visent à ajuster le récit à des impératifs de production ou à des choix esthétiques personnels. Ces changements entraînent des incohérences narratives. Charles Edward Pogue, écarté du processus créatif final, désapprouve fermement ces décisions. Il critique le film fini, le jugeant incohérent et trahissant l’esprit initial du scénario, qui se voulait plus sombre, plus nuancé, et plus centré sur les dilemmes moraux du chevalier.

Ces désaccords profond donnent au film une tonalité hybride, entre fresque épique et divertissement familial, ce qui va nuire à sa cohérence globale.

En 1996, Dragonheart sort enfin sur les écrans et reçoit un accueil critique mitigé : si les spectateurs saluent la beauté visuelle et l’originalité de l’histoire, d’autres pointent du doigt son ton inégal et ses lacunes scénaristiques.

C’est un film difficile à cerner, car il oscille en permanence entre plusieurs tonalités : d’un côté, l’ambition d’une fresque médiévale et épique, ancrée dans les codes du film héroïque fantastique ; de l’autre, la volonté manifeste d’en faire une œuvre accessible à un jeune public, propre à une diffusion familiale lors des fêtes de fin d’année. Cette tension entre ces deux pôles confère au film une nature hybride. Le terme d’œuvre bâtarde prend ici tout son sens : non pas péjoratif, mais révélateur d’une identité instable, composite, qui ne parvient jamais tout à fait à choisir entre la grandeur dramatique et la chaleur du divertissement familial.

La bande originale de Randy Edelman ancre résolument le film dans une atmosphère de conte universel. Son thème principal, mélodique, lumineux et émouvant, est devenu iconique. Mais ce choix musical, empreint de douceur et de lyrisme, vient aussi renforcer la dimension de film familial du récit. Là où on aurait pu attendre des compositions plus sombres ou solennelles, la musique d’Edelman privilégie l’émotion immédiate et l’élan héroïque plutôt que la gravité ou la tension dramatique. C’est beau, mais cela participe aussi à lisser les aspérités du récit.

Le personnage de Draco est emblématique de cette tension stylistique. Dans son apparence, ses mimiques faciales et sa voix (celle de Sean Connery, pleine de noblesse et de malice), il incarne parfaitement la figure du héros, presque paternel, proche des codes d’un film pour enfants. Pourtant, son histoire personnelle, faite de sacrifice, de pacte tragique et de solitude millénaire, appartient clairement au registre de l’épopée dramatique. Ce contraste donne au personnage une richesse certaine, mais aussi une tonalité fluctuante : tour à tour mentor sage, acolyte comique ou figure christique, Draco est à l’image du film, tiraillé entre profondeur mythologique et chaleur affective.

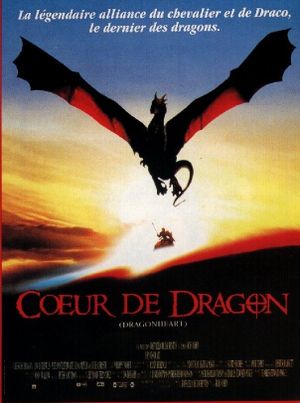

Draco est l’un des premiers personnages principaux entièrement créés en images de synthèse. À ce titre, le film constitue une avancée technologique notable. Si l’animation n’atteint pas la perfection réaliste de Jurassic Park, elle reste impressionnante pour l’époque, notamment dans les séquences de vol ou les scènes de silhouette contre le ciel. Ces plans (comme celui du dragon et du chevalier sur une colline au crépuscule) sont d’une grande poésie visuelle. Le film fait également appel, à certains moments, à des maquettes et effets pratiques coordonnés par Phil Tippett. Ce mélange d’effets numériques et d’effets en dur produit une esthétique singulière, parfois bluffante, parfois dissonante. Là encore, cette dualité entre prouesse et approximation renforce la sensation d’un film à la fois ambitieux et inégal, où cohabitent l’excellence technique et les choix hésitants.

Malgré ses incohérences et sa tonalité vacillante, le film reste profondément attachant. Il possède ce charme propre aux films de l’enfance, ceux qu’on regarde dans le confort d’un après-midi d’hiver, chocolat chaud à la main. Il évoque une nostalgie douce, mêlée à un émerveillement intact. C’est une œuvre réconfortante, simple dans ses valeurs (l’amitié, le sacrifice, la rédemption) et efficace dans son déroulé. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce genre de cinéma, capable de toucher durablement les jeunes spectateurs, même avec des maladresses.

Dennis Quaid, Dina Meyer et Pete Postlethwaite incarnent le trio typique de héros de films d’aventure. Quaid incarne Bowen avec une désinvolture virile, celle du chevalier à l’ancienne, roublard mais au grand cœur, qui cherche une voie de rédemption. Meyer, dans le rôle de Kara, casse les stéréotypes : elle n’est ni demoiselle en détresse ni simple faire-valoir, mais une guerrière déterminée. Pete Postlethwaite, en Frère Gilbert, apporte la touche de fantaisie érudite avec son mélange de foi sincère et de maladresse comique. Ce trio, même s’il reste conventionnel, incarne une dynamique plaisante, rythmée et équilibrée, qui contribue à rendre le récit fluide et engageant.

David Thewlis, en Roi Einon, compose un antagoniste tout en excès. Il est la figure du tyran dans sa forme la plus brute : cruel, égoïste, lâche, et incapable de gratitude. Son alliance mystique avec le dragon, scellée par le partage du cœur de Draco, est l’idée la plus forte du film. Ce lien magique mais tragique entre le héros et le monstre donne un enjeu moral et dramatique à l’histoire. Le spectateur comprend vite que la victoire aura un prix. Le personnage d’Einon, même s’il est traité sans nuance, fonctionne bien dans un récit qui repose sur des archétypes clairs et des dilemmes moraux simples mais puissants.

Dragonheart n’est pas un chef-d’œuvre, ni même un film totalement réussi. Il est instable, souvent maladroit, parfois incohérent. Mais il est aussi sincère, inventif, et rempli de moments de grâce. Il incarne cette génération de films charnières, à la croisée entre les effets spéciaux traditionnels et les débuts du numérique, entre le cinéma familial et le récit mythologique. C’est une œuvre bâtarde, oui, mais une œuvre à aimer malgré tout à cause de ses imperfections. Un film qui, en dépit de ses failles, a laissé une empreinte durable dans l’imaginaire de ceux qui l’ont découvert au bon moment.