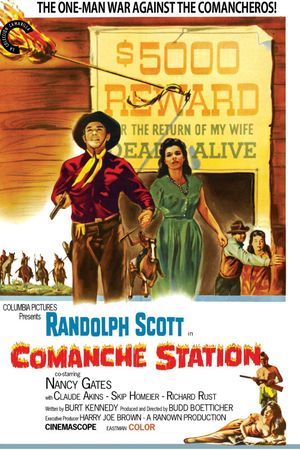

On a écrit sur Dwan, c’était bien, j’ai passé un bon moment. C’est toujours agréable de parler du plus grand. Proust était tout le temps allongé, c’est vrai, Dwan je ne sais pas. À vérifier, sinon c'est un peu faussé. Sans raison particulière j’ai eu envie d’écrire sur Budd Boetticher aussi, mais si Dwan nous rendait perceptible l’espèce humaine et ses vices par le truchement de l’immobilité des corps et le confinement à une seule ville, voilà que Comanche Station opère en faisant déplacer ses personnages d'un point A à un point B, et dont les moments de repos instilleront des micro-heurts qui, accumulés, aboutiront à l'objectif d'un meurtre. Je vais essayer de le montrer dans ce texte, dans le film, la relation indémaillable de l’espace et du temps propre au cadre cinématographique y dévoile une relation presque ontologique entre êtres et éléments du vivant, pas seulement diégétiques mais propres au monde et ses propriétés en général.

Alors qu’est-ce que l’espace ? Eh bien je répondrais une simple constitution de matière dans laquelle des chairs évoluent. Dès lors, voyez la scène où Mrs Lowe et Dobie discutent au milieu de la forêt, contre un arbre. Le plus important n’est pas tant ce qu’ils se disent, ce que l’on voit dans le champ, mais d’écouter le hors-champ ; la nature. Paisible, elle ignore tout du tremblement qui se prépare dans le cadre, dans d’autres sons, les voix, greffées le temps d’un instant aux éléments minéraux d’une forêt. Les abeilles butinent, les oiseaux chantent, l’eau de la rivière continue de couler, sans savoir qu’un meurtre se prépare. De toute manière ils ne peuvent pas le savoir. « Pendant que j’écris ces lignes, j’entends au loin des cloches qui sonnent, je perçois le grondement de l’ascenseur, le tintement éloigné d’un tramway, l’horloge de l’Hôtel de Ville, une porte qui claque… Tous ces sons existeraient aussi si les murs de ma chambre, au lieu de voir un homme en train de travailler, étaient témoins d’une scène touchante ou dramatique ». Ainsi la phrase de Dreyer en va-t-elle de même pour les sons d’une forêt, ceux-ci existant indépendamment malgré les actions s’y assignant, en tout cas du moment qu’en est exemptée une interaction directe contraignant les sons aux conséquences du geste.

Le reste du temps, dans le film, la forêt, on l’entend moins. Le désert prend souvent sa place, les corps y sont toujours assis, certes, mais sur des chevaux. Ils ne sont plus à l’arrêt total, immobiles ils se déplacent, les élaborations logistiques d’une mise à mort n’avancent plus, les corps, eux, si, la pensée n’attendant plus que le passage à l’acte par le mouvement, le plan mis à exécution. Les paysages défilent donc, et le spectateur veille à l'arrivée d'une sentence, celle que Boetticher lui a permis de connaître, par don d’omniscience, en posant sa caméra devant deux personnes qui parlent, lequel dialogue produisant du sens, en l’occurrence celui d’un double assassinat en préméditation, le suspense est alors créé ; on patiente, on se demande quand ça va arriver. Mais, en attendant la mort, pensez à bien regarder ces paysages qui défilent. Scénario comme prétexte, Comanche Station est un film de la greffe. De la greffe ? Oui, de la greffe. Une greffe mouvante, furtive, un respect magnifique de l’espace saisi. Voir tous ces plans où les corps traversent de leur petitesse les paysages immenses. Les plans larges captent la grandeur des espaces, leur fixité l’immobilité organique de ces lieux dans lesquels les corps se déplacent, ceux-ci surgissant dans le champ d’une caméra ayant commencé à tourner avant qu’ils ne se signalent. En voyant ça je me suis rappelé que nous n’étions jamais que des corps qui passent, dans l’espace, dans le temps, de tout petits éléments comparés à l’immensité minérale d’où vient notre espèce humaine. Dans ce film les corps ne font que défiler, ils entrent dans le champ, sortent du champ, sont de passage dans des espaces qui ne peuvent pas l’être.

Car un lieu est une existence indépendante, à part entière, et, à ce sujet, ne jamais oublier la phrase de Straub, « respecter l’espace ce n’est pas sautiller comme un petit oiseau qui a mal à la patte ». Retiens-là, après tu verras ce que tu en fais. Boetticher ne sautille pas, il cadre. Car si Skorecki, encore lui, comparait Dwan à Gauguin, alors je comparerais Boetticher à Cézanne, les deux nous rappelant, esthétiquement, par la non-totalité matérielle des lieux dans leur cadre causée par la conscientisation des bords de celui-ci, soit un presque avortement spatial au moment de l'acte de captation, que la retranscription du monde par un écran ou un tableau est forcément limitée par ce que permettent les dimensions de ce cadre par rapport au monde réel, celle-ci pouvant néanmoins tout de même agir comme captation à sa petite échelle de ce monde, pour témoigner ne serait-ce que modestement de ce qui a été là en un moment donné. "La nature est toujours la même, mais rien ne demeure d'elle que ce qui nous apparaît" (propos de Cézanne rapportés par Joachim Gasquet), et, pour restituer son existence, Boetticher et Cézanne nous rappellent visuellement qu'il faut toujours cadrer, choisir le fragment qu'on saisit de ce réel. Souvenez-vous de la phrase de Dreyer, donc la greffe de Comanche Station, puis regardez Les Baigneurs au repos, Quatre Baigneuses ou Les Pêcheurs – Journée de juillet ; les corps n'y font jamais que s'immiscer dans le déjà-là minéral. La contrainte scénaristique l'y déterminant, Boetticher charge en plus l'espace de la contrainte des chairs propre à la fiction cinématographique, la friction entre espaces naturels et corps - matériellement de constitution organique - qui y jouent alors, avec contradiction, au faux, crée un élément d’analyse intrinsèque aux plans à saisir pour son spectateur.

Regarder Comanche Station, c’est ainsi être assis, respirer, regarder un écran devant soi, et se rappeler qu’on est un être humain. Un être humain de passage. Les lieux restent, ou changent avec le temps, mais restent. Nous non, Boetticher nous permet de le retenir. Son cinéma est celui de l’amertume, du retour au caractère brut des choses, des éléments, des êtres. Si je ne parle pas la même langue que la personne en face de moi, je vais essayer de faire des gestes pour me faire comprendre. C’est plutôt logique, presque évident, mais Boetticher rappelle cette chose simple, pour éviter qu’on ne l’oublie. Barrière de la langue, pensées qui ne trouvent pas de matière commune pour acter la communication, le corps sert alors à se débrouiller, à créer une autre forme de langage. Comanche Station est imprégné de la matérialité pure, donc parfois hétérogène, du monde qui nous entoure, de laquelle on essaie de jouer, sur laquelle on se base pour tenter, à sa petite échelle, de la surpasser par ce qu’on possède tous, un corps. Ainsi, dans le film, le corps agit toujours dans la continuité de la pensée ; il en est l’outil lorsqu’on fait des signes pour échanger, ou il en est le prolongement logique quand on met en place un assassinat, soit une contrainte des postures et des mouvements qui surviendra à la suite d’une préparation par les mots.

Boetticher nous fait alors éprouver que corps et voix expriment à mesure qu’ils s’y efforcent, l’appui de l’expressivité minimale de Randolph Scott rend la chose aussi bien perceptible par son opacité non transperçable. La dialectique bien-mal est ici moins traversée par des situations et dilemmes moraux que par une simple chair, un corps, juste un corps, muet, charnel, qui rend impossible l’analyse de ses motivations du moment qu’elles resteront non dévoilées. Par conséquent, nous ignorons tout de ce qui régit ses actions avant qu’il ne les dévoile à Mrs Lowe, et cette dialectique est incarnée par une chair en tant que le silence est une impossibilité de connaître le caractère moral de ses intentions, étant donné que ces intentions sont tues dès le départ ; le corps est opacité en lui-même, ce dont témoigne Comanche Station. Et parce qu’il baigne dans le trouble, Randolph Scott devient en lui-même un élément de complexité à part entière dans le champ. Comanche Station est alors la synthèse, dense, d’une réunion d’éléments simples saisis dans leur multiplicité, témoignant de leurs caractères multiples, bien éloignés d’une essence, que permet de percevoir l’espace scénique. En d’autres termes Boetticher ne dispose jamais au sein de ses plans que la chair même du monde, avec ce qu’elle comporte d’homogène, d’éclectique, recréant par la jonction de la contrainte des corps propre à la fiction et d’espaces déjà là une cohabitation immuable des choses et des êtres, nous ramenant esthétiquement à ce que nous sommes, petites choses établissant des formes de langage dans leur tropisme relationnel. Proche de Ford dans la présence d'une communauté, loin de Ford dans son traitement ; on ne cherche pas à créer de nouvelle micro-civilisation, à évoluer en communauté, la perversion est déjà dans le fruit, on cherche, justement, à se débarrasser des membres du groupe pour récupérer une rançon.