Qui est le film ?

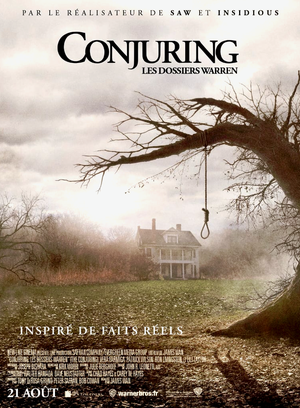

Sorti en 2013, The Conjuring s’impose dans la filmographie de James Wan comme un retour au film de maison hantée classique. Nous sommes dans les années 70, en pleine Amérique rurale, à une époque où la foi catholique et les protocoles paranormaux coexistent encore dans les imaginaires. En surface, l’histoire est simple : une famille s’installe dans une ferme isolée et découvre que la maison abrite une présence malveillante.

Que cherche-t-il à dire ?

The Conjuring n’est pas seulement un film qui fait peur. C’est une enquête sur la manière dont les espaces domestiques gardent des mémoires, sur la confiance accordée au statut social et spirituel. James Wan, à travers une mécanique de suspense, reconduit des motifs classiques du cinéma horrifique tout en les situant dans un présent familier.

Par quels moyens ?

La ferme des Perron est d’abord un lieu chargé. Wan filme la maison comme une stratigraphie, couches d’événements et de présences. Les pièces, les portes, les odeurs et même les objets servent de ponctuations mémorielles. La caméra circule, inspecte, recense. Elle n’objective pas seulement l’espace, elle l’écoute. À mesure que le film avance, la maison libère des indices, petits signaux qui disent l’enracinement du mal. L’horreur n’est pas un élément étranger qui attaque la maison, elle est ce que la maison garde et restitue au monde quand on la dérange.

Ed et Lorraine Warren ne viennent pas “chasser des fantômes”, ils viennent donner forme à un récit que personne ne sait raconter. Ils tiennent la position d’experts qui combinent savoir empirique, ritualité et compassion. Wan filme leur méthode comme mise en scène d’une rationalité qui accueille l’irréductible. Ils travaillent à rendre audible un récit fragmenté, à donner forme à ce que la famille ne peut dire.

La prière n’est pas symbole, elle est mise en scène. Tout le cinéma de Wan est construction de rituel : lumière focalisée, temps étiré, silence tendu. On croit parce que la mise en scène nous y conditionne physiquement.

Wan excelle à rendre la peur par la suggestion. Plutôt que d’exhiber, il implique. Les effets se logent dans le hors champ, dans un son mis en avant, dans un objet qui bouge seul. Cette économie crée une proximité physique: la menace n’est pas conceptuelle, elle tourne autour du corps. Les attaques s’inscrivent dans la vie la plus quotidienne, elles s’en prennent au sommeil, au repos, au soin des enfants. Le réalisme de ces intrusions rend la violence plus bouleversante.

Wan évite l’explication psychologisante facile. Le démon dans The Conjuring n’est pas strictement métaphore d’un traumatisme. Il a une historicité propre. En cela le film reprend une idée classique: le mal peut devenir forme culturelle, il a des récits et des intentions. Wan donne au démon une stratégie, une patience, une histoire qui relie lieux et personnes. Cette objectivation du mal permet au film d’éviter la complaisance métaphorique.

Où me situer ?

J'aime profondément dans The Conjuring sa fidélité à l’intelligence du spectateur. Wan refuse le gore, refuse la métaphore facile, refuse la surenchère. Il construit un film de croyance et d'atmosphère, pas un film de panique. Ce que je questionne en revanche, c’est la limite d’un dispositif qui reconduit sans ambiguïté la logique catholique du salut sans jamais la troubler. Le film pense l’épreuve, mais rarement la structure de pouvoir qui la valide.

Quelle lecture en tirer ?

James Wan construit un cinéma populaire qui n’aliène pas la pensée. Le film ravive le gothique domestique en le situant dans une dramaturgie contemporaine de l’enquête et de la compassion.