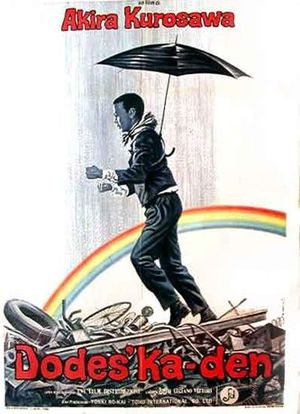

Kurosawa n'avait pas sorti de film depuis 5 ans. Ses tentatives pour tourner à Hollywood avaient échoué, aussi bien Runaway Train que Tora ! Tora ! Tora ! On aurait pourtant beaucoup aimé voir ça... Les exigences du maître japonais étaient mal comprises aux Etats-Unis, où on finit même par le surnommer "le fou".

Est-ce pour cela que son nouveau film s'ouvre sur un attardé mental ? Rokuchan, le jeune conducteur d'un tramway imaginaire est bien l'alter ego du réalisateur. C'est lui qui pilote le petit train du rêve qui va permettre à Kurosawa d'oublier ses cuisants échecs américains. Les gamins, cartables au dos, se moquent de lui, comme on rejeta le réalisateur à Hollywood. Sa mère fait semblant d'être folle afin que Rokuchan en vienne à prier pour qu'elle devienne "normale".

Dodes'kaden, "tchou tchou" en français, est une évasion. Le caractère onirique du film est affirmé par son décor, quelques bicoques dressées au milieu d'une décharge, et par l'utilisation de couleurs vives, jaune, bleu et rouge essentiellement. Des couleurs ? Oui car Kurosawa délaissa pour la première fois le noir et blanc : c'est le visionnage, suggéré par Henri Langlois, de Ivan le Terrible de Eisenstein, avec son passage colorisé, qui lui inspira une façon d'utiliser la couleur au cinéma.

Les couleurs vives rappellent l'enfance. Le réduit où vit Rokuchan avec sa mère est constellé de dessins de trains et de tramways - réalisés en partie par Kurosawa lui-même. Le cinéaste s'affirme donc comme cet homme qui a conservé son âme d'enfant. Pour autant, il est aussi un adulte conscient des réalités sociales de son pays : le miracle japonais repose sur de l'injustice et du mépris à l'égard des plus faibles. Ce sont eux qu'il a choisi de faire vivre au travers d'un film choral.

A bord de ce tram dont Yoshitaka Zuchi mime le pilotage, la bande-son nous restituant ce que le garçon entend dans sa tête, Kurosawa nous transporte dans ce lieu misérable où une petite communauté se côtoie. Une brochette de personnages tous plus touchants les uns que les autres, rappelant ceux des Bas-fonds, adaptation d'une pièce Gorki réalisée en 1957. La différence ? Les gueux sont ici très bien caractérisés.

Il y a d'abord cette famille nombreuse peu banale puisque chaque enfant est né d'un père différent ! Madame, en effet, couche avec tout le village. La voilà de nouveau enceinte, situation dont elle tire le plus grand profit, notamment en se gardant les meilleures parts au repas puisqu'elle compte double. Evidemment, ça fait jaser : un groupe de femmes, les seules vêtues de couleurs fades, pérore allègrement. Le fils aîné finit par pleurer à cause de la triste réputation de sa famille. "Es-tu notre père ?" demande-t-il à Ryotaro. "Si vous considérez que oui, c'est cela la vérité. Interrogez votre coeur" leur lance-t-il. La scène est émouvante, s'achevant sur la plus jeune qui affirme qu'en tout cas elle aime sa soeur aînée. Une ode précoce aux familles recomposées !

L'audace est aussi de mettre le vice sur la femme (de surcroît étrangère à tout instinct maternel) et non sur ce modeste fabricant de brosses, qui met dans son travail un soin extrême. Un schéma qu'on retrouve avec l'histoire de Hei. Cet ancien industriel erre tel un zombie, le regard fixe (Wikipedia le décrit comme aveugle ?), effrayant. De retour chez lui, il déchire sans fin des tissus - allusion possible à la Bible où, lorsqu'une malédiction s'abat sur un personnage, il "déchire ses vêtements" ? Si sa vie est en lambeaux, c'est en raison d'une infidélité de sa femme. Celle-ci implore son pardon, sans jamais l'obtenir. Elle a cédé à un désir mais n'a jamais aimé vraiment cet amant : un discours habituellement attribué aux hommes. Hei reste de marbre, prostré, presque mort déjà. Il y a, au coeur de la litanie de la repentante, cette phrase magnifique : "tout ma vie, ma mère m'a haï pour ce que j'avais fait ; à sa mort j'ai commencé à me haïr moi-même". Ou comment, lorsqu'on se retrouve seul face à sa conscience, le supplice est encore pire que lorsqu'autrui nous l'inflige. La leçon de Crime et châtiment.

Une troisième femme négative est l'épouse de Shima, "l'homme aux tics". Autoritaire, méprisante à l'égard des autres femmes de la communauté, désagréable avec les commerçants, circulant clope au bec - un exemple trop rare où la cigarette n'est pas utilisée de manière gratuite, exprimant visuellement une certaine brutalité. Alors que Shima a invité des collègues de bureau, sa femme se montre rustre à leur égard, leur lançant de la nourriture sur la table. Attitude de nouveau très subversive au Japon où, comme dans beaucoup de pays, le sens de l'accueil est sacré. L'un des collègues de Shima s'en révolte, enjoignant "l'homme aux tics" à la quitter. On juge toujours un peu vite, nous dit le film, car Shima fera comprendre au collègue, dans une bagarre, que son épouse l'a aussi toujours soutenu dans les épreuves - ce long plan séquence nécessita un nombre considérable de prises. On y observe aussi cette tendance très nippone à se confondre en excuses dès qu'un vis-à-vis se sent outragé, alors que ledit outragé affirme à Shima qu'il est un homme bon, que c'est sa garce de femme qui est en cause.

Bien sûr, les hommes aussi vont écoper de leur lot de turpitudes. C'est essentiellement Kyota qui a la charge de représenter la masculinité toxique. L'acteur Tatsuo Mastumura qui l'incarne raconte qu'il avait l'impression que Kurosawa ne l'appréciait pas. Celui-ci vint le voir en lui assurant qu'il jouait très bien son rôle mais que c'était son personnage qui lui était désagréable ! Savoureux. Il faut dire que le bonhomme est gratiné : il passe ses journées à boire, tançant sa jeune nièce affairée à constituer des bouquets de fleurs en papier tulle. Si elle était plus mûre et mieux formée, elle pourrait ramener davantage d'argent à la maison, lui lance-t-il ! Katsuko ne répond jamais rien. Soumise, y compris ce jour où elle s'est assoupie au milieu de ses fleurs, sa cuisse nue émergeant d'une façon subtilement érotique. L'oncle s'approche, lui intimant de fermer les yeux. Comme elle n'obtempère pas il éteint la lumière... La forme contrarie le fond : douce beauté pour dire une grande violence. Plus tard Kyota fera tout pour échapper à la police, tentant de faire accuser Okabé, le jeune homme qui courtisait Katsuko.

Celui-ci est un livreur qui tente de redonner le sourire à une Katsuko errant toujours le dos courbé. Il y parvient un peu. Pourtant, ayant appris que son oncle l'a mise enceinte, c'est vers Okabé que Katsuko se tournera pour le poignarder. Pourquoi ? La jeune fille, décidée à mourir, ne supportait pas l'idée de disparaître un jour des pensées du jeune homme. Celui-ci comprend ainsi qu'elle l'aime et repart tout guilleret. L'un des rares moments optimistes du film.

Cette idée que les morts vivent par les pensées que leur envoient les vivants sera reprise avec "l'homme qui veut mourir". Il se rend chez Tamba, sorte de vieux sage qui veille sur la communauté. L'homme qui a perdu ses proches exprime sa lassitude, son envie d'en finir. Surprise ! Tamba lui fournit du cyanure. Mais ce n'était qu'une ruse, ce que le spectateur pressentait. Il s'agissait de lui faire sentir le poids de la vie, en arguant que s'il se tue il mettra fin aux pensées qu'il a pour ses proches disparus, les tuant une seconde fois. Bien sûr, ça marche. La scène est peut-être un poil outrée, rare point faible du film.

Tamba est une sorte de réincarnation de Barberousse, ce médecin des pauvres héros du précédent film éponyme de Kurosawa. En moins truculent toutefois, Kurosawa ne faisant plus appel à son acteur fétiche, Toshirō Mifune, suite à une brouille pendant le tournage de Barberousse. Tamba s'illustre à plusieurs reprises :

- Il désarme un homme saoul brandissant un sabre en lui parlant calmement ("je vais prendre votre place").

- Il accorde à un cambrioleur l'argent que ce dernier est venu lui dérober en l'enjoignant, la prochaine fois, à "passer par la porte", et il niera connaître cet homme lorsqu'un policier le lui amènera menotté (cet épisode évoque la scène poignantes des Misérables, où Jean Valjean est converti au bien par l'attitude d'un prélat qu'il a dévalisé).

- Il propose son aide à ce père SDF dont le fils est malade, mais celui-ci refuse, convaincu qu'une bonne diète viendra à bout des douleurs.

Ce clochard outrageusement grimé de suie est l'une des figures centrales du film. Logeant dans l'épave d'une 2 CV, il passe son temps à imaginer la maison de ses rêves. Kurosawa nous montre le décor idyllique, nimbé de couleurs flashy, qui correspond à la vision du clodo. Puisque le Japon, dans Dodes'kaden, est figuré par un champ de ruines, le rêve est associé à l'Occident : cette maison sera construite sur les hauteurs, contrairement à la tradition nippone, en pierres plutôt qu'en bois. Y aurait-il là une évocation douloureuse de l'échec de Kurosawa à Hollywood ? Peut-être. Peut-être aussi un hommage à l'épouse du réalisateur, qui était bien plus ouverte sur l'Occident que la plupart des Japonaises.

Le jeune fils du clochard mérite un § à part. Il approuve toujours les choix de son père, se contentant de réclamer, à la fin, une indispensable piscine. Le garçon rappelle là encore son émouvant équivalent dans Barberousse, sorte de Gavroche qui volait du lait : il se démène ici pour trouver à manger en quémandant dans le restau d'un hôtel de passe. Kurosawa savait tirer le meilleur parti de ses tout jeunes interprètes, affirmant qu'il fallait leur parler comme à des adultes. Sa mort est le drame du film. Alors que son père lui creuse une tombe, il ouvre les bras et la splendide piscine apparaît. Superbe. Sur le modèle de la scène du banquet d'Ivan le terrible, Kurosawa teinte les scènes finales montrant le clochard d'un vert cadavérique. La femme repentante, elle, est saturée de jaune.

Mais l'utilisation des couleurs culmine avec les deux copains qui se saoulent allègrement chaque jour. L'un est marron et jaune, l'autre bleu et rouge, leurs bicoques respectives ainsi que leurs épouses étant accordées à ces couleurs primaires. Notons le malicieux haut de la femme en jaune, agrémenté de cercles qui font de ses seins une cible. Les deux hommes s'échangent régulièrement leurs épouses, consentantes... Là encore, Kurosawa se montre joyeusement subversif. On sait qu'il affirmait qu'un bon film doit être "amusant". Ce duo de soulards apporte une touche de fantaisie bien venue à cette plongée dans la misère où l'alcool fait des ravages.

De tels accès de légèreté au sein d’un propos sombres font penser à Chaplin. Kurosawa y glisse d’ailleurs deux allusions : au Kid avec son gamin des rues, au personnage de Charlot avec la fuite de Kyota qui a mis ses chaussures à l’envers. Clownesque, et bien en accord avec la place que donne, jusqu'à son titre, ce Dodes'kaden à l’enfance.

* * *

Comme presque toujours avec Kurosawa, un peu de recul permet de prendre la mesure du film. Celui-ci n'est pas d'un abord très facile : il faut entrer dans cet univers, accepter ces couleurs presque criardes, passer sur le jeu des acteurs pas toujours convaincant. Mais embarquer dans ce "petit train du rêve" en vaut la chandelle, tant le tchou tchou du maître japonais parvient à faire exister tout un monde d'une touchante humanité. Haut en couleurs.

7,5