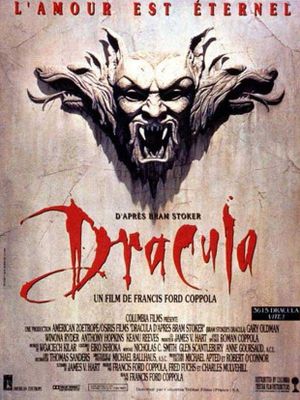

Un rideau rouge s’ouvre sur une tempête d’ombres et de passions. Le sang jaillit, le cœur éclate, la chair se tord dans une élégie de velours noir. Avec Dracula, Francis Ford Coppola ne se contente pas de revisiter le mythe immortel de Bram Stoker : il le transfigure, l’enlace dans une incantation visuelle et sonore qui repousse les limites du cinéma de genre pour le faire basculer dans une œuvre d’art totale. Ce n’est plus seulement du cinéma fantastique : c’est une tragédie lyrique, un ballet baroque, un poème gothique orchestré avec une ferveur dévorante et un sens du sublime rarement égalé à l’écran.

Dès les premières secondes, le film s’affranchit de toute lecture réaliste pour revendiquer une stylisation assumée, presque expressionniste, où la forme prend le pas sur la narration linéaire. La séquence d’ouverture, d’une puissance visuelle immédiate, installe un pacte esthétique fort : entre l’imagerie médiévale, le théâtre d’ombres japonaises, et une symbolique religieuse détournée, Coppola élabore un langage cinématographique singulier qui s’inscrit dans une grammaire visuelle archaïque et incantatoire. Les couleurs saturées, les contrastes appuyés, les mouvements de caméra quasi chorégraphiés, tout concourt à l’impression de plonger dans un univers où le réel se désagrège au profit d’une hyperréalité sensuelle et morbide.

Loin de se contenter d’un hommage ou d’une adaptation fidèle, Coppola s’empare du texte de Stoker pour le transformer en opéra tragique. La passion déchirante qui unit Dracula à Elisabeta, puis à Mina, donne au récit une dimension émotionnelle inédite, portée par une musique lancinante et pénétrante signée Wojciech Kilar. La partition, monumentale, enveloppe chaque scène d’un souffle romantique et fatal, alliant les basses profondes et les envolées de cordes pour créer une atmosphère de désir et de damnation. Rarement la musique n’aura autant parlé d’amour et de mort, accompagnant le vampire dans son errance séculaire comme un chœur antique assistant à la déchéance d’un roi déchu.

Le choix de tourner sans recourir aux effets numériques modernes, en utilisant exclusivement des techniques traditionnelles — surimpressions, matte paintings, jeux d’échelles et de lumières — confère au film une matérialité presque artisanale. Coppola convoque les spectres du cinéma des origines, de Méliès à Murnau, pour redonner au fantastique ses lettres de noblesse visuelles. Le moindre reflet, le plus petit changement de perspective devient une célébration du langage cinématographique. Le montage, finement ciselé, articule avec une maîtrise absolue les temporalités croisées, les visions intérieures, les hallucinations et les rêves, plongeant le spectateur dans un flux sensoriel dense et envoûtant. Rien n’est jamais plat ni simplement narratif : chaque plan est une peinture mouvante, chaque transition un basculement d’univers.

La photographie, signée Michael Ballhaus, se distingue par un travail sur la lumière d’une rare sophistication. Alternant entre les ambiances crépusculaires du château transylvanien et les clartés diaphanes du Londres victorien, elle sculpte les corps et les visages avec une sensualité trouble. La lumière rouge sang, omniprésente, semble jaillir du tréfonds des personnages eux-mêmes, comme une manifestation physique de leurs pulsions. Les jeux d’ombres, les contre-jours audacieux, les textures soyeuses ou granuleuses : tout participe à une esthétique de la volupté macabre, d’un érotisme contenu mais omniprésent.

Le jeu des acteurs, dans cette constellation de visions, se révèle à la hauteur de l’ambition formelle. Gary Oldman, en Dracula, atteint une complexité inouïe, alternant avec brio la majesté décadente, la douleur millénaire, la sauvagerie impitoyable et la tendresse déchirée. Il incarne à lui seul la dimension tragique du personnage : à la fois monstre et amant, damné et héros romantique. Son regard brûle d’une fièvre mystique, et chaque transformation — du vieux prince au jeune séducteur, de la bête nocturne à la silhouette spectrale — devient le théâtre d’une introspection métaphysique sur le désir, la perte, l’identité.

Face à lui, Winona Ryder déploie une grâce éthérée et vibrante. Son jeu, tout en retenue, donne à Mina une densité mélancolique qui dépasse la simple figure de la bien-aimée. Elle est à la fois la réincarnation d’un amour perdu et une femme moderne tiraillée entre la morale victorienne et l’appel de l’abîme. Anthony Hopkins, en Van Helsing, injecte une dose de folie contrôlée, teintée d’ironie noire et de savoir ésotérique, tandis que Keanu Reeves, souvent décrié, trouve ici un certain aplomb, notamment dans ses scènes d’hébétude et de confusion, où sa raideur devient presque signifiante. Quant aux seconds rôles — Tom Waits en Renfield, Monica Bellucci en créature vampirique — ils complètent ce chœur baroque avec une intensité sidérante.

Ce qui frappe dans Dracula, c’est sa capacité à unir l’intime et le grandiose, l’archaïque et le moderne. Chaque scène semble puiser dans les archétypes universels du mythe pour les traduire en langage cinématographique pur. Le château labyrinthique, les corridors infinis, les forêts décharnées et les chambres tapissées de sang forment un paysage mental autant qu’un décor. Le film n’illustre pas une histoire : il en propose une incarnation physique, presque viscérale. Le mythe du vampire n’est plus une simple parabole morale sur la sexualité refoulée ; il devient une méditation flamboyante sur le temps, la perte, le deuil et la transgression.

Dans une époque où le cinéma fantastique se laisse souvent aller à une surenchère d’effets numériques sans âme, la démarche de Coppola apparaît aujourd’hui d’une audace insolente. Il aurait pu sombrer dans le kitsch ou le maniérisme. Il choisit au contraire l’excès maîtrisé, la beauté outrancière, la forme comme vecteur de sens. Rien n’est jamais gratuit : chaque ornementation, chaque détour est un acte de foi envers le pouvoir du cinéma comme art total, capable de ressusciter les peurs ancestrales à travers la beauté formelle.

Et comment ne pas évoquer la place de ce film dans l’histoire du septième art ? À rebours des conventions hollywoodiennes du début des années 1990, Dracula ouvre un territoire de liberté formelle où se croisent l’opéra wagnérien, le théâtre élisabéthain, le Grand-Guignol et la peinture symboliste. Il ne s’agit pas seulement d’un sommet du cinéma gothique ; c’est une œuvre matricielle, un laboratoire d’images et de sensations qui influencera nombre de cinéastes, de Guillermo del Toro à Park Chan-wook. C’est aussi une déclaration d’amour au cinéma dans ce qu’il a de plus archaïque et de plus futuriste à la fois.

Certes, certains pourraient reprocher au film un excès d’emphase, une certaine surcharge baroque, ou encore une direction d’acteurs parfois inégale. Mais ces aspérités sont aussi la marque d’un geste artistique sincère, traversé par une ambition plastique et émotionnelle rare. Le film ne cherche jamais à plaire, à lisser, à séduire facilement. Il propose une expérience totale, exigeante, parfois inconfortable, mais toujours envoûtante.

Lorsque les dernières images s’éteignent, lorsque le dernier soupir de la musique s’évanouit dans l’obscurité, c’est un silence lourd et magnétique qui s’installe. Comme si quelque chose d’ancien, d’oublié, venait de se réveiller. Dracula, chez Coppola, n’est pas un simple vampire : c’est l’allégorie du cinéma lui-même, mort-vivant toujours renaissant, capable de traverser les siècles et les genres, tant qu’un cinéaste osera encore lui insuffler le souffle de la poésie. Une œuvre somptueuse, excessive, sublime. À regarder, à ressentir, à hanter.