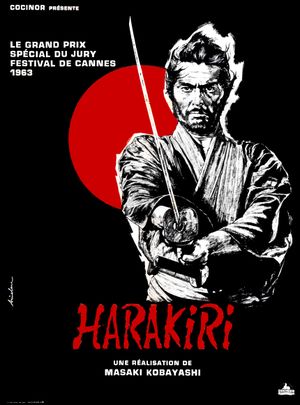

Parce que l'Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, Masaki Kobayashi n'aura de cesse de s'intéresser aux vaincus, aux laissés pour comptes, aux opprimés ou aux prisonniers, bref à tous ceux que les livres vont oublier fort volontairement, préférant bien souvent la vérité officielle à celle de l'individu. Que ce soit par le biais du chanbara, du fantastique ou du drame contemporain, le cinéaste fait de sa rage le moteur de son art, érodant l'image de respectabilité des instances du pouvoir (politique, militaire...) afin de mettre au jour les bassesses et les abominations qui s'y cachent. Il y parvient notamment avec La condition de l'homme, œuvre phare de sa détermination, avec laquelle il renvoie le pouvoir nippon à ses propres responsabilités tout en rendant hommage à l'homme, quel que soit l'uniforme porté. Seulement, sa durée démesurée, avoisinant tout de même les dix heures de péloche, finit par diluer le discours et atténuer ses intentions. Fort heureusement, le dommage sera rapidement réparé, Seppuku réussissant là où la fresque dantesque a échoué : précis, rageur, impertinent, dénué d'emphase comme de nostalgie, il est la communion réussie entre audace formelle et esprit frondeur, élevant la démarche contestataire en geste artistique à la portée éminemment universelle.

Ainsi, c'est loin des champs de bataille et de toute la gloriole militaire que se déroule l'intrigue de Seppuku. Au début de la période Edo, vers 1630, la paix règne en maître et met au chômage les héros d'hier : devenus inutiles, les samouraïs sans maître sont bien souvent contraints à l'errance et réduits à l'état de miséreux trouvant dans l'aumône leur maigre survivance. Et lorsque la vie n'est plus que détresse et humiliation, seule la mort peut encore se farder d'un soupçon de dignité : le seppuku, cérémoniel ô combien sacré, lave l'honneur du guerrier qui s'entaille le bide dans les règles de l'art ! Une tradition séculaire qui peut toutefois être pervertie par les intentions inavouées de ses initiés : le samouraï espérant trouver grâce aux yeux des puissants recueillant ses funestes doléances, quant à ces derniers, ils voudront avant tout maintenir l'image d'une institution infaillible, inébranlable, ou autrement dit inhumaine. Malicieusement alors, Kobayashi pose la question du rapport au code d'honneur : qu'en est-il ? À quoi sert-il ? Il ne semble être qu'illusion, esbroufe, poudre aux yeux, une figure iconique vidée de sa substance, comme l'armure trônant au sein du clan Li, symbolisant la gloire des uns et la servitude des autres.

Afin de donner sa pleine puissance à sa diatribe, Kobayashi reprend à son compte le principe de base du chanbara – qui prépare son spectateur au combat final en proposant une montée en tension progressive – et oppose la petite histoire, celle du rônin, à la grande, celle des institutions. Cette dernière est d'ailleurs tellement pauvre qu'elle est balayée en quelques secondes, avec un plan froid, dénué d'humanité, où seule retentit une voix off nous décrivant une journée anodine, à oublier au plus vite. Celle de l'homme, par contre, s'avérera tellement riche qu'elle va nécessiter plusieurs niveaux de lecture et tellement intense qu'elle prendra la forme d'une tragédie shakespearienne... Et pendant que l'écran s'illumine des émotions humaines, Seppuku devient l'histoire, pleine de bruit et de fureur, d'un homme broyé par un système oppressant. Une histoire loin d'être anodine, prête à sombrer dans l'oubli.

Rarement finesse d'écrire et précision de la mise en scène n'auront aussi bien servi le propos d'un film. Le recourt au flash-back, loin d'être un simple artifice, va permettre d'étayer un discours accusateur dans lequel chaque argument sera finement conduit.

Ainsi lorsque le récit principal nous expose le désir de seppuku d'Hanshirô, la réalisation s'emploie immédiatement à semer le trouble dans nos esprits : cadré minutieusement, le rônin exalte une détermination sans failles et domine par sa posture celle de l'intendant particulièrement affaiblie. Le trouble grandi, subtilement, lorsque la narration bascule dans un premier flash-back où la même scène se joue, à quelques différences près : cette fois-ci c'est le représentant de l'institution qui est en position de force face au jeune Motome. Un même cérémonial engendre une confusion des rapports, le trouble se niche alors dans le respect même des traditions.

Un nouveau flash-back va ensuite parachever notre ressenti en s'intéressant plus particulièrement au hara-kiri de Motome. Le récit initial s'oublie temporairement et Kobayashi prend son temps pour nous retranscrire la mise à mort du jeune homme. On peut déplorer son aspect un peu trop insistant, certes mais ce verrouillage narratif vient admirablement renforcer la sensation d'étouffement induite par l'espace clos, avant de nous laisser entrapercevoir un système qui ne peut plus cacher sa monstruosité. La composition des cadres, aux formes géométriques imposantes, renvoie avec force l'idée d'une société rigoriste, sclérosée sur ses principes. La représentation dans l'espace des différents protagonistes est également éloquente : les hommes d'honneur, réunis en assemblée, toise de haut le jeune homme et le rend indigne de son rang. Le sentiment d'injustice prend alors ses aises à l'écran avec le recours au sabre de bois afin d’exécuter le geste fatidique : trop pauvre, Motome ne pouvait s'offrir une vraie lame ! À l'humiliation, s'ajoute alors la cruauté exercée par les puissants sur les faibles, par les riches sur les pauvres : le jeu des zooms sur le visage de Motome renforce la dimension inhumaine de l'acte (comme ce sera le cas lorsque Hoïchi perdra son oreille dans Kwaidan), ceux scrutant les visages impassibles de l'assistance ne font que souligner leur profond sadisme.

Une fois l'ignominie mise au jour, Kobayashi fait de l'homme le porte-étendard de la justice : le gros plan, faisant suite à la mise à mort, sur le visage déterminé d'Hanshirô (Tatsuya Nakadai, magnifique d'intensité contenue) le signifie clairement. La tension, déjà prégnante à l'écran, évolue crescendo grâce au scénario de Shinobu Hashimoto qui lève progressivement le voile sur les zones d'ombre du récit, mettant notamment au premier plan les valeurs humaines des rônins : c'est la condition de l'homme, chère au cinéaste, qui s'écrit alors avec véhémence. C'est sans doute là où se situe la grande force du récit, en ancrant férocement ses accusations dans la réalité sociale, il leur donne une vibrante légitimité.

À l'histoire officielle, pleine de mensonge et de tromperie, Kobayashi oppose alors celle de l'homme, gorgée de joie et de détresse, de bonheur et d'abandon, criant de toutes ses forces des paroles de vérité. Si la grande histoire s'écrit, la petite se raconte et c'est là son tort, elle est destinée à l'oubli. Les mots d'Hanshirô nous révèlent alors une réalité commune aux hommes, celle d'une famille vivante, gouailleuse et charmante, respirant le bonheur malgré les tracas et la morosité ambiante. Mais l'injustice commence à s'abattre sur elle et c'est le système féodal qui en est la cause : sous couvert d'un prétexte quelconque, le clan est dissous et les samouraïs jetés à la rue. Derrière le destin d'Hanshirô et des siens, se dessine les contours d'une véritable catastrophe humaine dont les constituants se devinent aisément : misère, famine, famille à la peine et hara-kiri à la pelle. Avec un vrai sens du romanesque, Kobayashi mêle au sentiment de révolte l'émotion la plus poignante et distribue les responsabilités : les différents malheurs (le chômage, l'impossibilité de s'offrir une véritable lame ou les services d'un médecin...) trouvent leur origine aussi bien dans l'application aveugle des traditions que dans les méthodes iniques du système shogunal.

Évidemment, derrière cette critique du féodalisme se dissimule un message aux résonances actuelles : ce régime, souvent cité en référence, en rappel un autre beaucoup plus récent qui a conduit le Japon à la déroute. Mais la finesse d'écriture du film lui permet d'avoir un discours à la portée universelle, défendant l'humain contre l'oppression.

Lorsqu'il dévoile ses véritables intentions, Hanshirô rit au nez du clan Li. Normal, on peut toujours le tuer ou tenter d'effacer toute trace de son passage, la peur est dorénavant ancrée dans l'esprit des puissants et leur heure est comptée : si un homme seul parvient à les ébranler, une coalition peut les faire tomber. Ce qui leur fait si peur, ce n'est pas tant la folie vengeresse du rônin que la vérité qu'il défend. Celle-ci n'a nul besoin de katana pour pouvoir s'exprimer, les mots suffisent à couper et mettre en pièces les porteurs du mensonge ou les adeptes de la tromperie.

La mise en scène, vive et solennelle, confère au combat des mots une dimension éminemment symbolique. La succession des gros plans et l'alternance des champs/ contrechamps lui donnent toute son importance, le jeu des regards est exalté, quant aux réactions, elles sont scrutées minutieusement : des corps se tiennent roides, irrigués de dignité, tandis que d'autres s'affaissent sous le poids de la honte, les visages se crispent sous l'emprise de la colère tandis que celui du rônin s'illumine, porté par un vent qui fait soudainement son apparition. La tension trouve alors son paroxysme, les apôtres du faux-semblant, aphones, n'ont plus que la violence à répliquer. La composition du cadre représente d'ailleurs magnifiquement cette situation : les hommes armés encerclent progressivement le rônin, chargeant l'atmosphère d'une pesante gravité. Les sabres sont sortis, la mort va faire son œuvre c'est inéluctable ! Mais qu'importe le verdict des armes, l'essentiel est ailleurs...

Car c'est sur un plan symbolique que se situe la véritable victoire d'Hanshirô : la vérité a démasqué l'inhumanité, la honte est désormais portée par ceux qui se voulaient si vertueux : dépossédés de leur chignon, ils ne peuvent que se cacher ; dépouillés de leur prestige, ils souillent définitivement les traditions en exhibant canon et armes à feu. C'est sur une plaine dominée par les vents (de la vérité), annonçant de manière évidente l'excellent Rébellion, que se concrétise alors le succès de l'homme de cœur : face à la détermination de celui qui ne s'est jamais fourvoyé, la lame de l'oppression se brise. La justice exulte, l'honneur est sauf. Mais pour combien de temps ?