Ai Weiwei, artiste performer chinois, s'essaie avec Human Flow à la réalisation documentaire, exercice auquel il ne s'était jamais livré auparavant. S'étendant sur plus de 3 années de tournage, il s'agit d'un ambitieux projet de mise en lumière du sort des réfugiés, notamment syriens, fuyant la guerre pour atteindre le refuge européen.

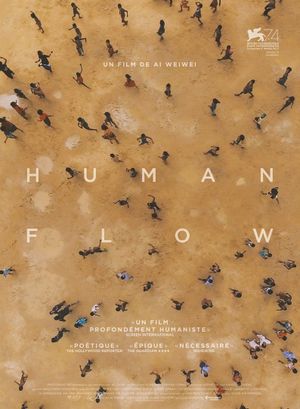

Pour commencer, malgré ses 2h20, Human Flow impressionne par le rythme qu'il imprime à un non-récit essentiellement visuel, les dialogues ou commentaires de spécialistes n'abondant pas. La gestion de l'intensité des affects et du dévoilement de l'horreur dans le contexte filmé est remarquable, allant des pleurs désespérés de deux frères enlacés à l'image insoutenable d'un cadavre présenté dans sa plus violente réalité en passant par les rires les plus sincères, témoins d'une inébranlable volonté de vie. Ce catalogue émotionnel est essentiel pour la tâche que se propose Ai Weiwei: humaniser les êtres. Depuis notre confortable Europe, ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des réfugiés se résume bien souvent pour nous à des chiffres problématiques, parfois effrayants ou désespérants. Human Flow cherche ainsi à pallier à cette déconnexion perceptive en mettant les individus et leurs histoires au centre. Il utilise ainsi des procédés classiques du documentaire moderne comme les longs plans fixes et les regards caméras de ses sujets, qui produisent un dialogue moral chez le spectateur, poussé à interroger sa propre responsabilité face à l'être qui le scrute. Il exploite également des plans en drone afin de dramatiser ce indénombrable flot humain et les lieux ravagés qu'il fuit ou qu'il traverse. La qualité plastique de l'oeuvre est également renversante. La géométrisation des plans en drone n'e est qu'un exemple, tout comme sa mise en scène d'une poésie amère de la ruine.

On pourra cependant reprocher à Human Flow une mise en scène parfois excessive et dérangeante de son maitre d'oeuvre, qui passe régulièrement du statut de réalisateur à celui de personnage: Ai Weiwei aide des migrants à débarquer, Ai Weiwei échange son passeport avec un syrien, Ai Weiwei fait griller des saucisses, Ai Weiwei va chez le coiffeur (true story) etc. A ce titre, les mauvaises langues soutiendraient que l'une des premières images du documentaire - la rentrée progressive à l'écran d'un phare - sonnerait comme l'assimilation de son réalisateur à une lumière salvatrice, à la fois dans son statut d'artiste briseur de glace et d'acteur humanitaire. Le film tend ainsi à de nombreuses reprises à s'effacer derrière la mission et l'action de son créateur, sans jamais réellement aller jusque-là.

Par ailleurs, même si le projet esthétique et la mise en image des individus produisent une désintellectualisation volontaire du problème migratoire en en exposant la violence - physique et émotive - crue jusqu'à la mort et au deuil, Weiwei s'aventure vers les causes de la migration, et ne s'arrête pas au constat consensuel de l'urgence humanitaire. Son passage par la bande de Gaza en témoigne, de même que les quelques textes explicatifs et factuels qui jalonnent les lieux visités. La structure du film reflète ainsi la nature déceptive de la migration vers l'eldorado idéalisé de l'Europe, perçue comme la terre des valeurs morales auxquelles aspirent les exilés. Partis de l'enfer avec l'espoir d'un avenir meilleur, ils ne trouvent que l'acier gelé des grilles occidentales. Et s'ils ont la chance de les traverser, c'est pour constater que les sociétés qui s'y trouvent ne cherchent pas ou ne parviennent pas à leur offrir la place qu'ils y cherchent. Sur le plan géopolitique, Weiwei souligne le rôle de l'invasion américaine de 2003 dans l'apparition de l'EI et se permet une réflexion sarcastique sur le concept de frontière, lorsqu'ils tournent au niveau du poteau séparant le Mexique et les Etats-Unis. La présence de ces lignes de partage matérialisées par des murs - dont le réalisateur rappelle que leur nombre est passé de 11 à 70 en une trentaine d'années - est un motif récurrent dans le film, traversé par une obsession pour les souffrances provoquées par ces conventions.

Ainsi, avec son documentaire fleuve, Ai Weiwei s'engage dans une entreprise qu'on pourra qualifier de consensuelle, mais surtout terriblement nécessaire. Human Flow interroge directement notre responsabilité dans la situation actuelle et nous confronte à l'hypocrite contradiction que provoque en nous les images qu'il nous présente. Il ne parle pas d'une crise ou d'un évènement, mais de l'ampleur générale et de la complexité du phénomène migratoire dans son ensemble. S'il est dans sa grande majorité un pur constat puissant et appuyé, il résonne comme un signal d'alarme qui n'aura l'effet espéré qu'à condition d'une diffusion efficace et d'une large médiatisation.