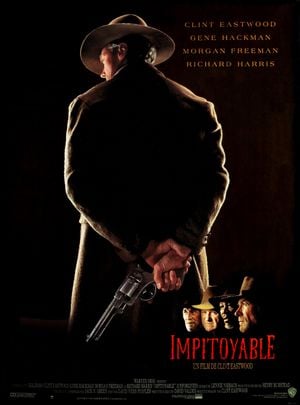

La première image d’Impitoyable ne s’impose pas, elle s’insinue. Elle respire comme un aveu, un souffle discret avant la pénitence. Dans cette clarté grise qui semble déjà s’effondrer, quelque chose s’achève avant même d’avoir commencé. La lumière n’y éclaire pas un territoire, elle l’éprouve. On dirait le dernier soir du monde, un soir où la terre, la poussière et le ciel conspirent pour effacer leurs propres couleurs. Dès cet instant, Clint Eastwood ne filme plus un décor mais une conscience. Sa caméra ne célèbre pas le Far West ; elle le met en procès. C’est un horizon de boue et de vent où la gloire n’a plus d’écho, un territoire lavé de tout héroïsme, que seule la mémoire éclaire encore d’une lueur trompeuse. La promesse du western classique, ce grand récit d’un ordre arraché au chaos, se délite ici en un murmure crépusculaire. Le film se dresse comme une prière pour un monde sans dieux : ni foi, ni loi, seulement la fatigue des hommes.

Cette fatigue a un nom : William Munny. Le visage d’Eastwood n’y est plus celui du pistolero de légende, mais celui d’un homme qui porte son propre mythe comme un fardeau. Ancien tueur repenti, devenu fermier maladroit et père veuf, il tente de tenir la promesse d’une vie simple. Pourtant, la misère, la solitude et la rumeur d’une vengeance le rappellent au sang. Dans cette trame épurée – un châtiment promis à deux cow-boys ayant mutilé une prostituée – se joue bien plus qu’une mission : c’est la confrontation d’un homme avec le fantôme de sa propre légende. Chaque plan de ce récit semble gravé dans la matière du remords. Eastwood, par le scénario de David Webb Peoples, orchestre une architecture morale où chaque action devient un rappel à la faute : le passé ne meurt pas, il se transforme en poussière qui colle à la peau. Les dialogues, parcimonieux, vibrent comme des échos de jugement intérieur. La violence n’y a plus le charme de la vitesse, mais la lenteur d’une maladie.

La distribution s’accorde à ce chant funèbre avec une justesse presque austère. Eastwood joue avec la retenue d’un homme dont chaque geste semble pesé par la mémoire du mal. Morgan Freeman, en ami fidèle, prête à Ned Logan une tendresse lasse, une humanité traversée de lucidité. Gene Hackman, en Little Bill Daggett, incarne le pouvoir devenu brutalité banale : un shérif persuadé d’être la loi, alors qu’il n’est que son simulacre. Chacun d’eux est filmé non comme un caractère, mais comme une conscience aux abois. Le duel final n’est pas un affrontement entre deux héros, mais la collision de deux morales usées. Dans la pluie et la nuit, le western se décompose, se vide de son lyrisme, jusqu’à ne plus être qu’un champ d’ombres où la justice et la vengeance se confondent dans la même boue.

La mise en scène d’Eastwood est une mise à nu. Elle refuse tout spectaculaire, toute emphase, tout effet d’esbroufe. Sa caméra se tient à hauteur d’homme, dans une économie de gestes qui confine à l’ascèse. Chaque plan paraît d’une simplicité désarmante, et pourtant tout y est pesé : l’espace, la lenteur, le silence. Un travelling avant devient un aveu ; un raccord dans l’axe, un verdict ; un plan fixe, une prière. Eastwood filme la nature comme un témoin muet, jamais décorative : elle écoute, elle juge, elle garde le secret. Dans la photographie de Jack N. Green, la lumière n’est pas une parure mais une morale. Elle naît des cendres, se meurt dans la poussière, et révèle les visages avec une vérité presque biblique. Le soleil n’illumine plus les héros : il les consume. Ce travail du clair-obscur, proche de la peinture hollandaise, fait de chaque plan une confession ; la pellicule semble trembler sous le poids du temps. Le western, autrefois éclat de jour, devient ici une chambre obscure où l’ombre seule témoigne du réel.

La musique de Lennie Niehaus, rare et retenue, accompagne cette austérité avec un respect presque religieux. Elle n’illustre jamais ; elle veille. Quelques notes suspendues, quelques cordes discrètes suffisent à dire la distance entre l’homme et son salut. Eastwood, musicien lui-même, sait le prix du silence : dans Impitoyable, le silence est une parole. On entend les pas dans la boue, les gonds d’une porte, le vent qui racle le bois : tout cela compose une partition de pénitence. Le son devient matière morale, aussi essentiel que le sang qui s’épanche ou que la lumière qui s’éteint. Le montage de Joel Cox épouse cette lenteur organique : il laisse place à l’irréparable, ménage des vides où le spectateur respire à peine. Tout semble suspendu, comme si chaque plan attendait le poids du suivant. Ce n’est plus le montage d’un film d’action, c’est celui d’une conscience en lutte avec elle-même.

Mais pour comprendre l’ampleur d’Impitoyable, il faut le replacer dans la longue respiration du western. Ce genre, né du XIXᵉ siècle américain, avait bâti le rêve d’une nation sur la conquête, la virilité, la justice de l’homme seul. De John Ford à Howard Hawks, la frontière fut l’autel d’une morale conquérante ; de Sergio Leone à Sam Peckinpah, elle devint le théâtre d’une ironie sanglante. Eastwood, héritier de ces deux mondes – le classicisme et le désenchantement – ne se contente pas de solder le mythe : il en fait le procès intérieur. Impitoyable est à la fois le testament et le recommencement du western. Là où Ford filmait la conquête du territoire, Eastwood filme la conquête du remords ; là où Leone glorifiait le geste, il montre le poids du geste après qu’il a été accompli. Ce n’est plus la conquête de l’Ouest, c’est la conquête du doute. Impitoyable relie la poussière des plaines à la poussière des âmes.

La violence, ici, n’a plus d’excuse. Elle n’est ni épique ni rédemptrice. Elle surgit comme une erreur qui se répète. Le film entier semble bâti pour ôter à la mort toute gloire. Quand un homme tombe, il ne libère pas le ciel ; il s’effondre dans le silence, et le monde continue. Eastwood filme ce moment avec une pudeur qui glace. Il ne détourne pas le regard, mais refuse la fascination. Chaque meurtre est une dissonance, chaque cri un aveu d’impuissance. Le spectateur, prisonnier de ce réalisme moral, ne peut s’en sortir indemne. La beauté du film naît de cette contradiction : il montre la violence tout en la niant, il la filme pour la réduire à sa misère essentielle. Peu d’œuvres ont su, comme celle-ci, faire du sang versé une matière de pensée.

Ce rapport entre spectacle et vérité est au cœur du cinéma d’Eastwood. Depuis longtemps, il interroge l’icône qu’il fut : le justicier, le flic, le tireur. Ici, il la déconstruit jusqu’à la transparence. William Munny n’est pas le double de l’acteur ; il est son spectre. En le filmant, Eastwood affronte son propre visage de cinéma. C’est toute l’histoire d’un acteur devenu cinéaste, qui regarde son masque se fissurer. Ce geste, profondément moderne, inscrit Impitoyable dans une lignée où le film devient une autobiographie du regard. Derrière l’errance de Munny, on devine celle d’un cinéaste vieillissant, qui mesure ce que le temps fait à l’homme et à l’image. Le western n’est plus le lieu du commencement : il devient celui du souvenir.

Dans cette perspective, le film se lit aussi comme une méditation sur la mémoire. Tout y parle du poids du passé : les gestes maladroits du fermier, les voix des prostituées, la pluie sur les planches, le feu qui s’éteint dans la nuit. Le monde semble fait de traces. Le temps, loin de réparer, creuse davantage les blessures. Cette mélancolie, pourtant, n’est jamais pleurnicharde. Eastwood y insuffle une grandeur silencieuse, une noblesse qui tient à la lucidité. Son romantisme n’est pas celui du désespoir mais de la clairvoyance. Il ne cherche pas à sauver le mythe ; il lui offre une sépulture digne. En cela, Impitoyable rejoint les grands tombeaux du cinéma américain, ces films qui, comme The Searchers ou McCabe & Mrs. Miller, ont su voir dans la fin d’un monde non pas une défaite, mais une vérité.

Le génie du film réside dans cette alliance rare entre rigueur morale et sensualité plastique. Chaque image respire la poussière, la pluie, le cuir, le bois. On sent la matière ; on sent la boue coller aux bottes, le froid brûler les visages. Le cinéma d’Eastwood, souvent décrit comme sec, trouve ici une chair bouleversante. Il atteint ce point d’équilibre où la beauté visuelle ne contredit jamais la sévérité du propos. L’art d’Impitoyable est de ne pas choisir entre la grâce et la gravité : il les réunit. C’est un film qui regarde le monde avec la douceur d’un juge et la fermeté d’un témoin. Rien n’y est décoratif, tout y est nécessaire.

On pourrait croire à un film testamentaire, mais ce serait une erreur : Impitoyable n’est pas la fin d’un cinéma, c’est sa purification. Il libère le western de ses illusions, comme on libère un esprit. En filmant la déchéance du héros, Eastwood offre au genre la possibilité d’un second souffle : celui du doute. Le western, enfin, cesse d’être un conte moral pour devenir une conscience historique. Il ne parle plus de conquête, mais de responsabilité. Dans la dernière scène, quand la pluie efface les traces de pas et que le ciel se tait, il ne reste plus rien à dire. Le cinéma a retrouvé sa voix : celle du silence, celle de la mémoire qui persiste quand tout a disparu.

Dire la grandeur d’Impitoyable, c’est reconnaître la justesse absolue de son regard. La rigueur formelle, le jeu contenu, la musique presque absente, la précision du montage, tout concourt à faire de ce film une épure. Mais cette épure n’est pas une ascèse froide : c’est une morale du sensible. Eastwood, sans jamais hausser le ton, parvient à faire vibrer chaque seconde d’une tension métaphysique. Ce n’est plus seulement du cinéma américain ; c’est une élégie universelle sur la culpabilité, le temps, la survie. Il ne glorifie pas l’homme, il le regarde tomber avec dignité.

Impitoyable est un poème grave écrit dans la boue. Un film qui marche lentement vers sa propre fin, sachant que l’aube ne reviendra pas. Et pourtant, dans cette fin, il y a encore de la lumière : celle de la lucidité, la plus rare, la plus belle. Eastwood ne demande pas qu’on admire, il demande qu’on comprenne. Il n’offre pas un spectacle, mais une confession. Son film est une prière pour les coupables, une bénédiction pour les désabusés, une étreinte pour les ombres. Le western, sous sa main, cesse d’être un genre pour devenir une conscience du monde. Dans la pluie et la nuit, un homme chevauche vers l’obscurité : ce n’est pas la fin du héros, c’est la naissance d’un regard.