En 2019, à la Mostra de Venise, "Joker" a créé la surprise en remportant rien de moins que le Lion d'Or. Pourtant, peu de gens croyaient initialement à ce projet. Il faut dire que son réalisateur, Todd Phillips, était loin de faire l'unanimité. De plus, une fois le tournage lancé, les premières images ayant circulé sur la toile n'avaient pas spécialement rassuré les internautes.

Le long-métrage partait ceci dit avec un avantage. Bien que le Joker soit un personnage lié à l'histoire de Batman et de ce fait rattaché à la maison d'édition Detective Comics, cette proposition d'adaptation était totalement indépendante d'un univers cinématographique DC moribond à force d'enchaîner les blockbusters médiocres. Par conséquent, le choix de traiter d'une icône de la bande dessinée américaine tout en s'émancipant des standards d'un film de super-héros des années 2010 était susceptible d'apporter une bouffée d'air frais au sein d'un genre qui en avait cruellement besoin. Force est de constater que cet atout a justement permis au projet concrétisé de faire une percée spectaculaire au box-office. La démarche de "Joker" est sans conteste aux antipodes de "Justice League" au sein de l'écurie DC ou encore d'un "Infinity War" estampillé Marvel.

Pourtant, il serait faux de considérer cet objet filmique comme quelque chose d'inédit. S'il tranche avec le contenu calibré des longs-métrages grands publics actuels, sortis à la chaîne et pensés de manière industrielle (ce qui n'empêche pas du reste d'apprécier certaines productions), "Joker" exploite à merveille l'art de faire du neuf avec du vieux. Avant l'avènement du blockbuster moderne à la Spielberg, il y eut le Nouvel Hollywood, porté par des cinéastes américains tels que Francis Ford Coppola, Brian de Palma ou encore Martin Scorsese. Ces jeunes talents aspiraient à réaliser des œuvres ambitieuses plus en phase avec les réalités sociales de leur époque, à une ère déjà marquée par maintes désillusions. L'influence de cet âge d'or du cinéma indépendant américain sur un film comme "Joker" relève de l'évidence. Les citations explicites à la filmographie de Scorsese, entre "La Valse des pantins" et "Taxi Driver", font office de déclaration d'intention du film, quitte à ce que l'affirmation de cette filiation ait laissé la subtilité de côté.

Le récit est pensé comme une nouvelle interprétation de la genèse du Joker, adaptant très librement le matériau d'origine lié à cette figure iconique. On suit le parcours d'Arthur Fleck à Gotham City, ville rongée par la pauvreté et la corruption. « Joyeux », comme l'appelle sa mère, vit avec cette dernière dans un logement insalubre. Atteint de troubles psychiques, il tente tant bien que mal de joindre les deux bouts avec son métier de clown. Mais son rire nerveux incontrôlé l'handicape fortement dans son quotidien, placé sous le signe de l'incompréhension vis-à-vis des autres.

Compte tenu de la progressive dégradation de sa situation, il finira par s'engager sur une voie sans retour, jusqu'à plonger dans les tréfonds de la folie.

"Joker" est une proposition de cinéma à la hauteur de ses ambitions, sans pour autant être dénuée de défauts. Ces derniers sont notamment liés à sa propension à sur-appuyer des choses qui n'avaient pas besoin de l'être, à l'instar des connexions faites avec l'univers de Batman ou encore de la « haine des riches » de Gotham. On peut également songer à un certain twist qui n'est pas sans rappeler "Fight Club" de David Fincher. Ajoutons à cela un scénario assez linéaire excepté ce rebondissement. En outre, le film peine à s'émanciper des influences du Nouvel Hollywood.

Ceci mis à part, cette œuvre est une réussite à bien des égards, portée par une réalisation maîtrisée et la superbe prestation de Joaquin Phoenix.

Les environnements sont imprégnés d'un réalisme poisseux en accord avec l'atmosphère lourde qui pèse sur le parcours du protagoniste. Toutefois, malgré un univers urbain marqué par une grève des éboueurs, le long-métrage assume une certaine artificialité dans la mise en images de Gotham. L'asile d'Arkham n'est pas très éloigné de sa version fantasmagorique dans les comics, tel un antre de la folie, reflet de l'esprit malade d'Arthur. Outre le côté très seventies du film, jusqu'aux espaces intérieurs et tenues vestimentaires, le réalisateur fait appel à des couleurs contrastées et joue sur leur symbolique. Le jaune devient ainsi la représentation de la menace, du taxi qui renverse à deux reprises Arthur à la pancarte avec laquelle il est frappé. La prédominance du vert accompagne quant à elle les errances solitaires du personnage, en proie à la démence.

Le traitement anti-spectaculaire des scènes de violence les rend palpables et accroît leur brutalité, du choc causé par la détonation d'un pistolet à la sauvagerie des coups. En dehors des citations musicales utilisées pour accompagner les séquences les plus emblématiques du film, la musique tient moins d'un travail de composition que d'un exercice de sound design, comme pour souligner le climat anxiogène de Gotham City.

Le portrait du Joker en devenir est ici pathétique, au sens premier du terme, dans la mesure où on ne peut qu'être en empathie avec le personnage, malgré sa bizarrerie et sa « difformité » mentale.

Cette proposition diffère radicalement des précédents cinématographiques. Jack Nicholson incarnait un malfrat plus proche de l'artiste décomplexé que de l'aliéné dans le "Batman" de Burton. L'acteur Heath Ledger était parvenu à transcender "The Dark Knight" en faisant du Joker un agent du chaos et la némésis du chevalier noir. La prestation de Joaquin Phoenix repose quant à elle sur une toute autre vision, la démence devenue résultante d'un cocktail entre pathologies cliniques et tourments du quotidien. Ici, le rire du Joker, plus proche d'un sanglot étouffé que d'une hilarité feinte, glace le sang parce qu'il est avant tout vecteur de la souffrance du personnage.

Le protagoniste est un inadapté social, victime de troubles mentaux et d'une condition matérielle précaire. Faire du rire un handicap, voire le seul moyen d'expression de la douleur interne de « Joyeux » est une excellente idée. Cela ne peut qu'accentuer les mésinterprétations qui s'opèrent dans les rapports sociaux, jusqu'à ce que la souffrance soit niée. Le spectateur subit ainsi l'exacerbation de la violence du quotidien au sein d'une société malade.

Le film s'attache à la montrer sous toutes ses coutures, qu'elle soit physique, à l'instar des agressions dont Arthur est la cible avant de devenir à son tour un meurtrier, institutionnelle et symbolique, quand le candidat à la mairie Thomas Wayne traite une partie des citoyens de Gotham de clowns, ou encore sociale, avec les restrictions budgétaires appliquées sous l'impulsion de politiques néolibérales, au point d'interrompre le suivi d'une personne aliénée. Cette brutalité s'exprime également dans les interactions de tous les jours, de l'hostilité des personnes dans le métro à l'apathie collective, comme le rappelle cette réplique : « Le pire quand tu as une maladie mentale, c'est que les gens aimeraient que tu fasses comme si tu n'avais rien. ».

Le discours de Thomas Wayne est un décalqué du mépris de classe et des lubies macronistes sur les premiers de cordée. Ajoutons à cela l'humiliation infligée par un présentateur TV adepte de la moquerie. Ce n'est pas un hasard si le personnage d'Arthur devient malgré lui le symbole d'une contestation sociale longuement étouffée. De nombreux parallèles peuvent être établis avec la crise des gilets jaunes, même s'il faut reconnaître que dans le cas présent, les slogans repris par la population et la guerre entre riches et pauvres ne sont pas des plus subtils.

L'intérêt du film réside tout compte fait moins dans cette opposition initiale que son traitement médiatique. Par conséquent, la compassion est à géométrie variable, comme en témoigne l'appel aux émotions lorsqu'il est question du meurtre de trois salariés de Wayne Enterprises tandis que l'indifférence générale prime pour les citoyens de seconde zone privés des armes rhétoriques d'un animateur de télévision ou d'un chef d'entreprise. Une phrase cinglante d'Arthur dresse ce constat : « Si vous me voyiez en train d'agoniser sur le trottoir, vous m'enjamberiez ! ».

De ce point de vue, "Joker" peut être considéré comme un film politique, mais il ne faut pas oublier que tout est politique. Bien qu'inscrit dans l'imaginaire du Nouvel Hollywood des années 70, il fait incontestablement écho à des préoccupations contemporaines, mettant l'accent sur la hausse des inégalités et des frustrations sociales, dans le sillage de "Parasite" de Bong Joon-ho. On est certes loin de la maîtrise du réalisateur sud-coréen dans la manière de traiter ces enjeux de société, mais le but premier de Todd Philips reste avant tout de retracer la trajectoire individuelle du futur Joker, incarnation d'une folie plus universelle.

Rarement « Joyeux » aura si mal porté le surnom donné par sa mère. Ses espoirs volent en éclats lors d'un numéro de stand-up raté de bout en bout à cause de son rire pathologique et du frappant décalage entre le protagoniste et ses semblables sur l'appréciation de l'humour, un comble pour un clown.

La détresse d'Arthur est extrêmement communicative, d'où un réel sentiment d'inconfort pour le spectateur. Elle se mue en désarroi lors d'un énième passage à tabac et à l'annonce des révélations sur son sinistre passé, point de rupture à partir duquel le personnage atteint une sorte d'ataraxie d'autant plus paradoxale qu'il s'embrase alors dans le chaos, arborant les traits de sa démence, d'où cette réplique : « Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. ».

Jusque dans sa tenue vestimentaire, son maquillage et son phrasé, le Joker expose avec ostentation la prédation sociale. Même dans ses versions les plus unidimensionnelles héritées des bandes dessinées et longs-métrages adaptés des histoires de Batman, le personnage mettait à nu l'hypocrisie de la société et se faisait le dépositaire de sa folie latente, à l'instar du Comédien dans le roman graphique "Watchmen" d'Alan Moore, mercenaire sans scrupule à l'effigie d'une farce autrefois nommée rêve américain.

C'est d'ailleurs un point sur lesquels les interprétations de Joaquin Phoenix et Heath Ledger tendent à se rejoindre, l'acteur aujourd'hui décédé ayant marqué les esprits lors de son altercation avec le chevalier noir dans le film de Christopher Nolan : « Ils n'ont que la bonté que le monde daigne leur accorder. Tu verras, le jour où tout ira mal, ces gens soi-disant civilisés vont s'entredévorer. Je ne suis pas un monstre... Je n'ai fait que prendre les devants. » ("The Dark Knight"). Le procédé fonctionne d'autant mieux pour "Joker" en raison de notre empathie pour le personnage.

Ce renversement des valeurs renvoie également à la figure du clown triste, dérangeante dans la mesure où le pitre est avant tout un personnage comique issu de l'univers du cirque. Or, de nombreux auteurs et cinéastes se sont intéressés cette contradiction. On peut prendre pour exemple "Balada Triste" d’Alex de la Iglesia, qui fait du clown triste une réminiscence des persécutions franquistes.

La violence quotidienne subie par Arthur Fleck et ses stigmates peuvent également faire écho à l'hilarité causée par le visage mutilé du protagoniste Gwynplaine dans le roman "L'Homme qui rit de Victor Hugo". Le traitement du Joker dans le film de Todd Phillips est en effet plus proche d'une bête de foire victime d'une cruauté de groupe que d'un super-vilain machiavélique.

On observe de surcroît que même quand il n'est pas atteint de pulsions incontrôlables, Arthur se force à rire malgré tout, y compris pour se moquer d'une personne de petite taille, afin de « s'adapter », ce qui accroît le malaise ambiant. Une scène toute aussi dérangeante joue sur l'ironie dramatique, avec ladite personne dans l'incapacité d'ouvrir une porte pour s'enfuir. L'hilarité que ce genre de passage a parfois déclenché dans les salles de cinéma nous laisse néanmoins songeur et nous renvoie à la fameuse citation d'Einstein quant à l'étendue de la connerie humaine.

De plus, contrairement à ce qu'a pu dire un triste sire, expliquer n'est pas déjà un peu vouloir excuser. L'oeuvre ne cautionne pas les crimes d'Arthur. La thèse de certains adeptes d'un pseudo-militantisme 2.0, selon laquelle le long-métrage porterait un message pro-incel et reflèterait les aspirations de l'Alt-right aux États Unis, traduit à mon sens un manque de compréhension manifeste du propos du film. Ce dernier vise seulement à expliciter les causes et mécanismes derrière les agissements du Joker, conjonction d'une série de facteurs internes comme externes. L'usage de la force, jusqu'à commettre l'irréparable, est ici le fruit d'une violence intériorisée et bien plus insidieuse. Au sein d'un système sociopolitique qui a fait le choix délibéré de laisser sur le carreau ses éléments les plus vulnérables et instables, le protagoniste finit par déchainer sa colère et laisser libre court à sa folie.

Mais cette voie n'offre guère d'issue. Le long-métrage s'applique au contraire à montrer à quel point la tentation de se faire justice peut avoir des effets délétères et n'aboutir qu'à une vendetta personnelle. Le pistolet donné à Arthur n'apporte aucune solution. Cette arme décuple au contraire tous ses soucis puisque c'est en fin de compte l'élément perturbateur qui va lui faire perdre son travail et franchir la ligne rouge. On pourrait y voir une critique à peine voilée au fameux deuxième amendement de la Constitution étasunienne. Le film reste bien sûr centré sur la genèse d'un méchant iconique de la BD américaine, mais rappelons que dans la vraie vie, un « fou », soit une personne atteinte de troubles mentaux, est bien plus systématiquement victime de sa vulnérabilité qu'un potentiel danger pour les autres.

L'état psychotique du personnage ne laisse guère de doute quant à son incapacité à faire la distinction entre réalité et fantasme. Il se projette ainsi littéralement dans le show télévisé qu'il suit de façon rituelle avec sa mère, ce qui n'est pas sans rappeler certaines séquences du film "Requiem for a Dream" de Darren Aronofsky. Cette œuvre retrace également une progressive descente aux enfers, celle de quatre individus, dont une vieille femme obnubilée par son émission favorite et persuadée qu'elle a été sélectionnée pour y participer après un canular téléphonique. La dégradation de l'état du Joker et son lâcher-prise s'accompagnent d'une irrémédiable perte de lucidité. Il se perçoit lui-même comme un individu transcendé et plus assuré, mais cette réussite de façade masque une profonde déliquescence et l'étendue de son désespoir suite à la perte de tout ce à quoi il pouvait encore se raccrocher

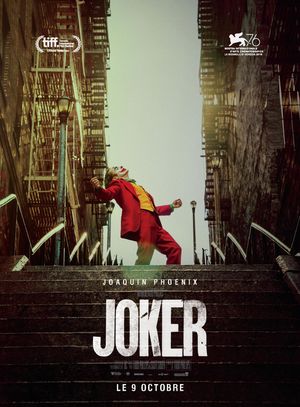

La séquence durant laquelle il exécute une danse dans les escaliers de la ville sur les sons endiablés de "Rock and Roll Part 2" du britannique Gary Glitter synthétise à merveille cette métamorphose. Alors qu'Arthur montait péniblement ces marches chaque jour en rentrant du travail, tentant vainement de s'extirper de sa condition, il finit par sombrer allègrement dans les méandres d'une folie désormais pleinement assumée. La symbolique de cet escalier monumental est on ne peut plus explicite, puisqu'elle renvoie à l'échelle de Jacob faisant la jonction entre le Paradis et l'Enfer. Le personnage a ainsi atteint le stade de la chute libre dans l'abîme .

Bien qu'on ne puisse dans le cas présent parler d'adaptation à proprement parler, il est clair que le réalisateur s'est inspiré du comics "Killing Joke" d'Alan Moore. Comme le disait le Joker dans la bande dessinée, « il suffit d'un seul mauvais jour pour que l'homme le plus sain d'esprit sombre dans la folie. La folie est la distance qui sépare le monde de l'endroit où je vis. J'ai juste passé une mauvaise journée. ».

Dans le film de Todd Philips, les mauvais jours sont toute la vie d'Arthur, prisonnier de l'enfer du quotidien, « the hell of It ».