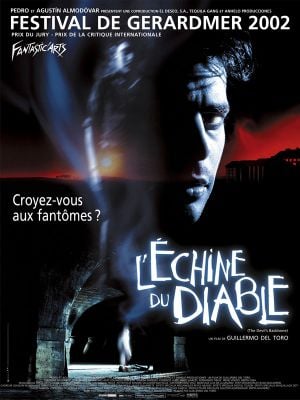

Qui est le film ?

Sorti en 2001, L’échine du diable s’inscrit dans la première grande période espagnole de Guillermo del Toro, avant Le Labyrinthe de Pan. Le film se déroule en 1939, à la fin de la guerre civile, dans un orphelinat isolé où arrive Carlos, un jeune garçon qui découvre peu à peu la présence d’un fantôme, celui d’un autre enfant, Santi. En surface, le récit promet un film de maison hantée classique : couloirs sombres, silhouettes spectrales, secrets enfouis. Mais dès ses premières images, un plan fixe sur une bombe désamorcée plantée dans la cour, Del Toro annonce autre chose : le surnaturel ne sera pas échappatoire, mais viendra rappeller quelque chose aux vivants.

Que cherche-t-il à dire ?

Sous le masque du gothique, le film travaille une question politique : que devient une société lorsqu’elle refuse de faire face à ses blessures ? L’orphelinat est moins un décor qu’un huis clos où l’absence de l’État oblige chacun à réinventer règles et à trouver sa place. Le fantôme, loin d’être simple figure d’épouvante, incarne la part étouffée de l’histoire : il revient parce qu’on a préféré le silence à la justice. La tension centrale naît là : entre désir d’oubli et nécessité de mémoire, entre prédation et soin, entre or volé et dette morale.

Par quels moyens ?

Del Toro filme l’orphelinat comme un monde clos où chaque espace a une fonction morale. Le dortoir rassemble, la citerne enfouit, le coffre verrouille. Les murs portent des traces, fissures et coulures, comme si l’architecture refusait de cacher ce qu’on voudrait dissimuler. Alors, le spectateur apprend à lire les lieux.

Santi, l’enfant fantôme, n’effraie pas pour effrayer. Son corps fissuré par l’eau rappelle sa mort violente et signale que l’histoire étouffée cherche à se dire autrement. Ses apparitions interrompent la routine du récit : on ne peut pas continuer sans affronter ce qui s’est passé.

Jacinto, ancien orphelin devenu gardien, incarne la logique prédatrice née du conflit : sa brutalité et sa convoitise traduisent la corruption d’un monde qui a normalisé la violence. En miroir, Carlos et Jaime découvrent dans la solidarité enfantine une autre économie, faite de courage et de loyauté.

Del Toro insiste sur la banalité des violences masculines : coups, humiliations, domination sur les plus fragiles. Cette brutalité, inscrite dans le quotidien, prolonge les blessures collectives de la guerre. Le film suggère que la paix civile ne suffit pas : il faut aussi désapprendre ces réflexes.

L’or caché dans l’orphelinat symbolise une dette économique, mais le film montre qu’une autre dette, plus lourde, circule : celle du silence et du non-dit. L’argent peut brûler ou disparaître, mais la mémoire exige réparation. Le fantôme matérialise cette exigence.

Où me situer ?

Malgré la beauté plastique de certaines images et une atmosphère poussiéreuse qui cherche à installer l’inquiétude, L’échine du diable m’a laissé étrangement indifférent. Le mélange entre chronique historique et conte fantastique ne parvient jamais à prendre corps, comme si le film restait coincé entre deux registres sans les faire dialoguer. Le surnaturel manque de véritable tension, les personnages peinent à susciter l’attachement, et l’ensemble finit par ressembler davantage à une esquisse qu’à une œuvre pleinement habitée.

Quelle lecture en tirer ?

Dans un pays où la guerre civile a longtemps été suivie d’un silence imposé, le film imagine que les morts reviennent tant qu’on ne les écoute pas.