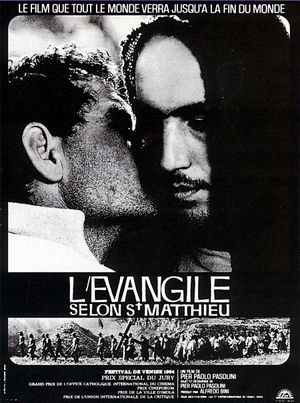

Je crois n’avoir jamais été autant bouleversé par un film. J’ai littéralement pleuré devant L’Évangile selon saint Matthieu, tant ce que Pasolini a construit est beau, maîtrisé, profond. Il y a chez lui une intelligence de mise en scène qui dépasse le simple cadre du cinéma : c’est une expérience, une présence directe auprès du Christ.

Ce qui frappe d’abord, c’est la manière dont la caméra se place. Elle se situe souvent au milieu de la foule, comme si nous étions nous-mêmes témoins des événements : on assiste au jugement de Jésus à distance, mais de l’intérieur, dans une position de spectateur-acteur. Cela rend le film incroyablement vivant, à mi-chemin entre le documentaire, par son réalisme et sa caméra tremblante, et le théâtre ou même la poésie.

Le Christ de Pasolini est une figure fascinante : sévère, martial, sûr de lui, mais aussi doux et miséricordieux lorsque cela est nécessaire. Une figure à la fois implacable et aimante, qu’on aurait envie de suivre. Il y a là une pudeur extrême dans la manière dont Pasolini le filme, une retenue qui en rend l’incarnation d’autant plus forte.

Les acteurs — qui n’en sont pas vraiment — portent des visages inoubliables : certains d’une beauté incroyable, d’autres d’une vérité brute. Ce sont de vraies gueules, et on y croit. À travers eux, Pasolini respecte son peuple, son patrimoine : tout dans le film respire l’Italie — les décors, les vêtements, la langue. C’est un évangile transposé, incarné dans une terre et une culture bien réelles.

Ce film m’a profondément marqué. Là où Salo m’avait terrifié et écœuré, L’Évangile selon saint Matthieu m’a brisé, mais pas dans le mauvais sens du terme. Brisé au sens d’une révélation, d’un bouleversement intime : je ne saurais dire si cela m’a rendu heureux ou malheureux. Mais il est certain que ce film restera comme une expérience fondatrice.

Avec lui, Pasolini s’impose pour moi comme mon cinéaste préféré. J’ai la certitude, après ce film, que je dois continuer à explorer son œuvre, aussi bien ses films que ses écrits.