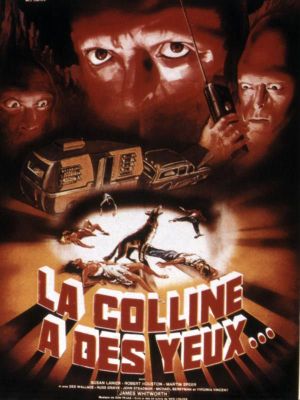

Qui est le film ?

Sorti en 1977, La colline a des yeux apparaît au cœur de l’âge d’or du cinéma d’horreur américain indépendant. Après avoir secoué le genre avec La dernière maison sur la gauche, Wes Craven poursuit son exploration des zones de fracture de l’Amérique post-Vietnam. Le film commence comme un simple récit de survie : une famille de classe moyenne en voyage tombe en panne au milieu du désert du Nevada. Rien, en apparence, qu’un huis clos de genre.

Que cherche-t-il à dire ?

Le film n’est pas tant une lutte du Bien contre le Mal qu’un effondrement de la frontière entre les deux. Craven cherche à montrer comment la violence n’est jamais un pur surgissement monstrueux, mais souvent le retour d’une histoire enfouie, un choc entre ceux qui se pensent protégés par l’ordre social et ceux qui vivent dans son ombre.

Par quels moyens ?

En choisissant une famille américaine parfaitement ordinaire, Craven travaille une figure du pacte civil minimal : l’ordre affectif, la croyance dans la sécurité, le confort bourgeois. Ce n’est pas un hasard, mais une cible. Dès que la structure se fissure, chaque lien familial devient enjeu de survie, non plus de sentiment.

La colline agit comme une archive d’un passé sacrifié, abandonné, oublié, relégué. Craven suggère que les monstres ne viennent pas « d’ailleurs », mais de ce que la nation a choisi de rejeter hors cadre. Le paysage fait déjà récit.

Les habitants de la colline ne sont pas stylisés ni magnifiés. Ils sont bruts, abîmés, grotesques. Craven refuse toute esthétisation du mal : il filme le monstre comme reste anthropologique, comme conséquence plutôt que aberration. La gêne vient de là : ils sont à peine autres.

La violence de la colline n’est pas mythologique mais sociale. Ce sont les résidus d’une politique de relégation, des corps déclarés inutiles. Craven ne les héroïse pas, mais ne les naturalise pas non plus. Il laisse une question brûler : qui les a faits ?

L’horreur n’est jamais stylisée. Pas de gore pour le style, pas de complaisance. Au contraire, une frontalité qui laisse le spectateur face à sa propre pulsion de regard. Ce n’est pas tant un film qui montre qu’un film qui piège le spectateur dans sa propre complicité.

Où me situer ?

La cohérence morale du film est puissante, son usage du territoire est magistral. Mais sa sécheresse peut parfois produire une forme d’abstraction émotionnelle, la famille centrale reste moins un ensemble de personnages qu’un dispositif. Je l’admire, mais je lui reste légèrement à distance.

Quelle lecture en tirer ?

La colline a des yeux ne nous enjoint pas à craindre l’inhumain, mais à reconnaître que l’inhumain commence là où l’on cesse de regarder.