Et là, elle a refusé d’aller se confesser ! Vous savez pourquoi ? Elle pensait qu’elle n’avait rien à confesser. Rien que pour ça, elle devrait se confesser

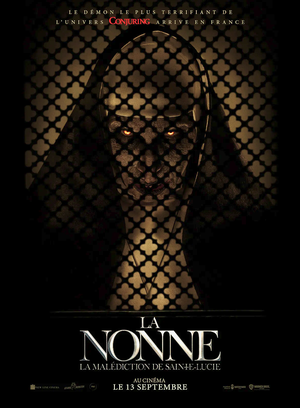

À Tarascon, un prêtre succombe sous un assassinat mystérieux, des années plus tard Sœur Irene se voit confrontée à Valak, l’infernale nonne démoniaque.

Une œuvre confuse aux relents de simulacre

Sous les auspices trompeurs d’un titre aussi solennel qu’artificiel, La Nonne – La Malédiction de Sainte-Lucie se révèle n’être qu’un galimatias visuel et sonore, un enchevêtrement narratif d’une incohérence protéiforme. Le scénario, prétendument inspiré par des chroniques ténébreuses, se perd dans un dédale de révélations contradictoires, d’apparitions gratuites et de digressions pseudo-mystiques qui annihilent toute tension dramatique. Ce qui aurait pu s’ériger en parabole métaphysique sur le mal et la foi se résume à une succession d’artifices sans queue ni tête, où la logique scénaristique semble s’être évanouie dans les brumes d’un montage convulsif.

L’épouvante mécanique et stérile des sursauts programmés

Le réalisateur, en lieu et place d’un véritable travail de mise en scène, se complaît dans l’usage compulsif du sursaut pavlovien. Ces secousses sonores, ces apparitions surgissant à la minute exacte où le spectateur les attend, deviennent si réitérées qu’elles s’en trouvent dévitalisées. À force d’être sollicité, l’effroi se mue en lassitude, le sursaut en réflexe, et l’épouvante en pure mécanique. L’effet, d’abord percutant, devient inopérant, voire risible : la peur, ici, n’est plus qu’un spasme sans âme, un automatisme vidé de sa puissance suggestive.

Valak, spectre d’elle-même

Que dire, sinon avec un soupir las, de Valak — jadis incarnation d’un mal absolu, aujourd’hui réduite à une ombre pantelante d’elle-même ? Sa présence, surabondante mais inoffensive, trahit l’épuisement d’un mythe surexploité. Ce démon jadis glaçant a perdu toute aura d’inéluctabilité ; elle n’est plus que l’effigie fantomatique d’une franchise moribonde. Le regard de Valak, autrefois vecteur d’effroi primordial, n’évoque plus ici que la répétition exsangue d’un procédé vidé de sens.

Des protagonistes d’une insignifiance abyssale

Les figures humaines, censées porter l’émotion ou au moins l’enjeu narratif, se confondent dans un anonymat consternant. Ni chair, ni âme : des silhouettes interchangeables, des archétypes récités sans conviction, dénués de la moindre consistance dramatique. Le spectateur, face à cette galerie d’ectoplasmes émotionnels, ne trouve nulle ancre à laquelle s’attacher. Le drame humain, pourtant le ferment indispensable à toute terreur authentique, s’y réduit à une mascarade sentimentale.

Un produit déguisé en œuvre

Il serait illusoire, voire charitable, de parler ici de cinéma. Ce métrage relève moins de l’art filmique que de la production sérielle, d’un objet calibré pour entretenir un label plus que pour nourrir l’imaginaire. Tout y sonne faux : la prétention gothique, les décors compassés, la musique sursignifiante, jusqu’à la photographie, faussement ténébreuse mais foncièrement aseptisée. Rien ne respire la nécessité artistique — seulement l’opportunisme commercial, l’exploitation paresseuse d’un filon épuisé.

Conclusion : l’ombre sans la flamme

Ce qui se voulait une plongée dans les abîmes du sacré se mue en pantomime mercantile, une procession d’images vidées de toute ferveur esthétique. L’œuvre ne hante pas : elle distrait un instant, puis s’éteint, sans trace, sans frisson, sans mémoire. En voulant ranimer la peur, le film n’a réussi qu’à exhumer son propre néant.

Un opus épuisé et entropique, où l’ombre de Valak flotte comme un souvenir fossilisé d’un effroi jadis véritable.