Le spectateur courageux qui sera arrivé à la fin du film pourra peut-être reconnaître le diagnostic d’un trouble dissociatif de la personnalité, le même trouble avec lequel M. Night Shyamalan s’est brillamment amusé dans son film Split de 2016. Pas d’expertise médicale chez Boisset cependant, aucune explication au parcours tumultueux de celle qui se fait appeler tour à tour Nicole, Solange, Nick, Christine ou encore Myriam, ne sera donnée. On reste sur une forme de mystère, le genre de mystère qui conviendrait à un récit d’ordre purement sentimental ou encore de film noir. Et c’est bien le problème du film de Boisset, il ne sait pas sur quel pied danser. Ça n’avait déjà pas bien été accepté à l’époque de la sortie, tant le bide du film fut retentissant, ça l’est encore moins aujourd’hui où les questions de genre sont si sensibles.

On se demande bien dès lors quelle était l’intention d’Yves Boisset lorsqu’il a entrepris l’adaptation du roman La travestie, signé d’Alain Roger, un agrégé de philosophie et auteur de plusieurs autres essais et romans sur le désir et la féminité. Boisset en parle lui-même dans une interview donnée vers la fin de sa vie comme « un film très étrange qui demanderait peut-être à être revu ». On a bien au début du film un carton qui nous présente cette histoire comme inspirée « d’évènements réels » et racontant une « fêlure » prenant sa source à l’hôpital, suite à un avortement. Ce qui s’annonce comme une thématique médicale est pourtant vite évacuée et l’on bascule sur un postulat de film noir : Nicole, méthodique, fait chanter ses trois amants mariés et leur demande l’argent d’un avortement à l’étranger, puis dérobe l’argent du coffre du cabinet d’avocat où elle est employée, avant de quitter la province direction Paris, déguisée en homme.

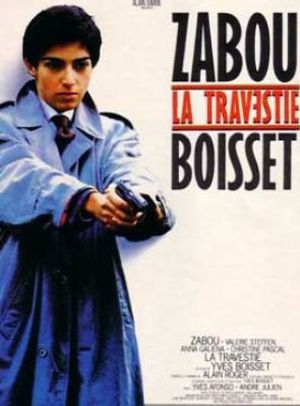

Si l’on veut bien se laisser embarquer par ces prémisses intriguant une première difficulté survient : la crédibilité de Zabou Breitman en homme. Ses cheveux courts n’abusent que ceux qui veulent être abusés, tant sa voix fluette et sa physionomie malingre ne peuvent tromper plus de quelques minutes même le plus myope de ses interlocuteurs. A partir de là il devient difficile de se laisser convaincre par les multiples péripéties rocambolesques que traverse notre héroïne mal dans sa peau. La comédienne se donne pourtant du mal, et ses partenaires de jeu successifs sont tous d’un très beau niveau. Mais l’incapacité chronique de Boisset à fabriquer par sa mise en scène des ambiances mystérieuse, romantiques ou dramatiques handicapent un film qui en aurait terriblement eu besoin.

Habituellement, dans des films bien connus comme R.A.S, L’Attentat, ou encore La Femme Flic, Boisset pouvait se passer d’un effort esthétisant en s’appuyant sur la puissance de la vraisemblance des faits réels représentés à l’écran. Quitte à ce qu’on lui pardonne un excès de didactisme au titre de la noblesse des causes défendues. Mais dans La Travestie on ne comprend jamais la « cause » qu’il y aurait éventuellement derrière ces « évènements réels » représentés, réalité à laquelle on a du reste bien du mal à croire.

Une intrigue comme celle-ci aurait eu besoin d’un travail visuel sur le thème du dévoilement, d’un jeu autour de ce que l’on montre de soi ou ce que l’on cache. A l’inverse Boisset opte pour une démarche de frontalité assez déconcertante et complètement impudique. On s’explique mal d’ailleurs de voir à l’écran autant de poitrines, paires de fesses et poils pubiens autrement que par une forme nonchalance misogyne qui ne dit pas son nom.

L’auteur de ses lignes concèdera cependant avoir fini par se laisser prendre au jeu de cette intrigue déconcertante et par la personnalité fragile et complexe de la protagoniste. Dans son dernier tiers Zabou fait face à l’excellent Yves Afonso et se met dans une situation à la « Ripley », ce héros de Patricia Highsmith si bien servi au cinéma, en se faisant passer pour une autre. La confusion des sentiments, l’hésitation réciproque, les prises de décisions soudaines et les revirements brutaux s’avèrent plus convaincants que toutes les autres situations présentées jusque-là.

Dans les quelques points positifs à noter également on relèvera la justesse de la représentation des divers univers que traversent les personnages. Cela a toujours été un des points forts de Boisset qui, s’il n’a pas su rendre son héroïne crédible, a traité les réalités sociologiques parallèles avec autant de sérieux que dans le reste de sa filmographie. On pense ainsi à la prostitution parisienne, à la classe moyenne de banlieue, au quotidien ensoleillé de la côte basque ou encore aux difficultés économiques des enseignants. La musique de Philipe Sarde mérite également d’être remarquée, mais comme souvent chez Boisset le souci est seulement qu’il ne l’a pas suffisamment employée. La mélodie dissonante et l’orchestration étrange qu’il propose auraient pourtant bien accompagnées plusieurs des déconcertantes prises de décision de la dite travestie.

Et puis, à tout le moins, il s'agit d'un film qui surprend, une qualité que l'on peut accorder à beaucoup des films de son réalisateur mais qui se fit beaucoup plus rares dans ses derniers films de cinéma, et encore moins à la télévision. Le spectateur curieux pourra en tout cas trouver le film facilement aujourd’hui sur la plateforme de VOD de Canal+. Il a bénéficié d’une restauration de très bonne facture et on peut l’apprécier dans l’écrin d’un master 4K particulièrement convainquant.

Source de l’entretien cité : Entretien patrimonial de l’INA

https://entretiens.ina.fr/entretien/270/yves-boisset/print