La nuit entre dans l’image comme un animal lent et définitif. Elle s’installe, s’étire, respire au rythme des phares et des battements de cœur qui se tiennent à distance. Dès ses premières phrases visuelles, Le Cercle rouge impose une musicalité crépusculaire : plans qui s’accrochent au monde comme des lianes, cadres qui retiennent la lumière, silences qui font corps. On n’entre pas dans un film de Melville, on y pénètre par effraction, et l’on comprend d’emblée que l’œuvre est une cathédrale d’ombres bâtie sur l’économie du regard.

Melville orchestre ici une esthétique de l’absolu. Sa mise en scène n’est pas démonstrative mais cérémonielle. Chaque plan est ciselé comme une phrase d’architecture : champs profonds où se lisent les destinées, contrejours qui sculptent des visages et des espaces en pleins et déliés, compositions frontales qui figent les hommes dans leur dignité improbable. Le film avance par rituels — la cigarette, la table de billard, la voiture américaine sur l’autoroute — et ces motifs forment un catéchisme discret. Le cinéaste privilégie la continuité spatiale et la précision mécanique plutôt que l’expression spectaculaire. C’est une leçon de gravité.

La photographie de Henri Decaë confère au film sa peau. Le noir et blanc soulage le récit de toute émotion superflue ; la lumière y devient un instrument moral. Decaë travaille la valeur tonale avec une économie souveraine : des lueurs dans les rétroviseurs, des néons qui glissent sur des mains, des visages modelés par le flou des arrière-plans. La profondeur de champ agit comme un organe narratif, laissant à l’action la liberté de se déployer dans un cadre densément organisé. Les extérieurs nocturnes deviennent des tableaux où la ville, à la fois décor et adversaire, se dresse dans sa beauté minérale. On sent la main du chef opérateur qui compose comme on respire : sans emphase, avec une netteté presque morale.

La partition d’Éric Demarsan n’illustre pas, elle confirme. Loin de surligner l’émotion, elle installe une texture sonore continue, un jazz froid qui épouse l’architecture du récit. Les motifs surgissent comme des ponctuations avant de se dissoudre dans le silence, souvent relayés par le cliquetis d’une arme ou le froissement d’un manteau. Melville traite le son comme un espace du cadre : l’épure sonore intensifie la tension, et dans cet espace dépouillé la musique devient la complice secrète du geste.

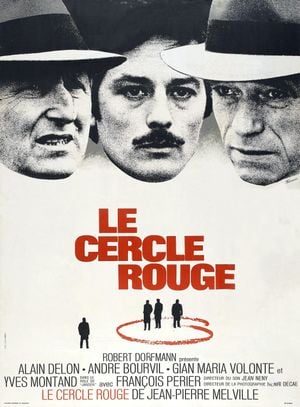

La direction d’acteurs relève de l’ascèse. Alain Delon incarne le voleur irréprochable, corps silencieux, regard clos comme une sentence. Sa présence est un instrument de mesure, un contrepoint à la frénésie du monde. Yves Montand, plus vacillant, apporte une épaisseur humaine qui désarme toute sentimentalité. André Bourvil, inattendu, compose un commissaire d’une gravité calme : non pas figure d’autorité, mais incarnation de la patience de l’État. Ces interprétations ne cherchent pas l’émotion : elles la contiennent, la concentrent. Chez Melville, les acteurs parlent un idiome de gestes et de silences.

Le montage, sobre et radial, prolonge la force d’attraction du plan plutôt que de la rompre. Lors de l’attaque du bijoutier — séquence paradigmatique — Melville compose une démonstration de cinéma pur : près d’une demi-heure où la dramaturgie naît de la précision des gestes et du rythme interne, réglé au millième. Plans-séquences et coupes sèches s’y enchaînent avec une exactitude d’orfèvre. Cette séquence est une architecture du temps filmique où l’espace, le mouvement et l’écoute s’accordent dans une logique presque mathématique.

Thématiquement, Le Cercle rouge médite sur la fatalité et l’honneur des marges. Melville ne moralise pas : il observe. Il dévoile une solidarité tacite entre hommes sans foi, une éthique du silence qui les relie dans l’ombre. Le cercle, motif récurrent, devient principe structural — boucle, trajectoire, rendez-vous implacable. La solitude des personnages n’est pas pathétique mais ontologique : figures d’une modernité qui a remplacé la foi par la compétence. Melville compose ainsi un cinéma de la réparation par le geste, un art du travail accompli.

L’influence du film, immense et souterraine, définit une manière de filmer le crime comme espace cérémoniel, un lieu où l’art du plan et la mesure du temps remplacent la frénésie. Les héritiers du polar, d’un continent à l’autre, reviennent toujours à cette ordonnance singulière : la surface du monde comme tribunal silencieux.

Il y a, enfin, chez Melville, une émotion contenue derrière la rigueur. Le film n’est pas froid : il est austère et tendre à la fois. Il sait que la beauté se gagne contre la facilité. Le Cercle rouge ne se contente pas d’être un sommet du genre ; il est une méditation sur la dignité des gestes, une symphonie d’ombres et de silences. Au terme de sa marche lente et implacable, il laisse dans l’œil une image persistante : un cercle qui ne se ferme jamais tout à fait, mais qui continue, invisible et parfait, de tourner dans la mémoire du cinéma.