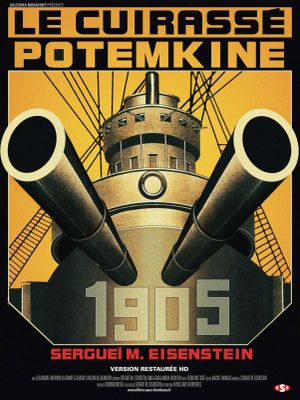

La grande réputation dont jouit le Cuirassé Potemkine, film de Sergueï Eistenstein basé sur une histoire vraie, rend son analyse complexe. C’est sans nul doute une réussite technique et artistique, en particulier sur le plan du langage cinématographique ; cependant, son contenu reste un film de propagande. Il faut donc relever le défi de le louer en tant que succès cinématographique tout en reconnaissant que c’est un travail produit sous l’autorité d’un État.

J’ai toujours préféré les films qui s’opposent à l’autorité, qu’elle soit communiste ou capitaliste ou de n’importe quelle autre idéologie, partant du principe qu’aucun système ne doit être exempt de remise en cause par ceux qui aspirent à améliorer la société dans laquelle ils vivent. Mais, dans ce cas précis, une exception est-elle possible ?

Le film retrace les événements de la mutinerie du cuirassé Potemkine, un moment clé de la révolution russe de 1905. C’est peut-être d’ailleurs le navire de guerre le plus célèbre de l’Histoire grâce à ce film. Cette révolution est considérée comme la précurseure de celle de 1917 et l’on y retrouve un mécontentement populaire, réprimé dans le sang, dans un contexte géopolitique de défaite militaire (ici contre le Japon) concernant au premier plan une marine russe dont le moral est au plus bas et dont les idées de mutineries germent chez les marins, la plupart étant des conscrits.

Chapitre Un : « Des Hommes et des Vers »

Sur le pont du cuirassé, les officiers vocifèrent des ordres tandis que des marins épuisés subissent un traitement indigne de tout être humain. Malgré cette fatigue, ou plutôt à cause d’elle, les marins parlent en secret de la situation à terre. Ils ont entendu parler d’une révolte populaire contre le Tsar, réclamant des changements et répondant à l’appel d’un nouveau système qui les rendrait maîtres de leur destin plutôt que de laisser leurs vies aux mains des élites.

De la viande pourrie est servie aux marins mais le médecin de bord la déclare comestible, concluant que les insectes qui grouillent dessus peuvent être lavés. Certains marins refusent de manger la viande et se rabattent sur la soupe. Des rumeurs de mutineries se propagent alors parmi les marins. L’un d’entre eux, Grigori Vakoulintchouk (Alexandre Antonov), déclare la situation intenable et inhumaine, affirmant même que les prisonniers russes dans les camps japonais sont mieux traités.

Chapitre Deux : « Drame dans la Baie »

Le capitaine Golikov (Vladimir Barsky) menace de faire exécuter quiconque tenterait de se mutiner. Il ordonne rapidement à ceux qui ont mangé la viande avariée de se mettre à part, les considérant comme des symboles d’obéissance. Cela divise l’équipage en deux groupes : la majorité qui a mangé la nourriture et une minorité (une quinzaine) qui a refusé. Golikov ordonne alors leur exécution. Le prêtre orthodoxe quant à lui exhorte les marins rebelles à se repentir de leurs péchés.

Eisenstein opère ici une division symbolique proche de la vérité. Le cuirassé Potemkine fait office d’une micro-société faisant écho à la société de classe russe dans son ensemble et reprenant la théorie marxiste. On distingue 2 classes : la classe prolétaire représentée par les marins et les soldats, majoritaire et dominée et la classe capitaliste, minoritaire mais dominante. Cette dernière, consciente de ses intérêts de classe, s’unit pour conserver leur pouvoir puisque les officiers (représentant l’appareil coercitif de l’Etat), le médecin de bord (symbolisant le savoir institutionnalisé) et le prêtre orthodoxe (personnifiant l’autorité religieuse légitimant cet ordre social) sont tous ligués contre les marins. Les marins quant à eux sont divisés mais, s’ils parvenaient à s’unir vers un même but, à la manière de la classe dominante, ils pourraient renverser l’ordre établi. C’est ce moment de prise de conscience qui arrive ici sur ce cuirassé Potemkine.

En effet, alors que les marins lèvent leurs fusils pour exécuter les ordres du capitaine, Vakoulintchouk s’avance et prononce un discours questionnant leur véritable loyauté. Ses paroles les touchent ; aucun ne tire, tous refusant d’obéir au capitaine Golikov. Cette mutinerie se transforme en révolte ouverte, les soldats rejoignant les marins. Vakoulintchouk meurt, abattu dans le dos par un officier (peut-être par Golikov lui-même). Sa mort galvanise les mutins, qui prennent complètement le contrôle du navire et jettent plusieurs officiers par-dessus bord.

Eisenstein fait vivre ici un moment capital dans l’idéologie marxiste-léniniste : le moment de prise de conscience de classe où un groupe d’individus passe de classe en soi (masse d’individus partageant les mêmes conditions matérielles d’existence) à classe pour soi (cette masse réalise ses intérêts communs et s’organise politiquement, allant parfois jusqu’à la révolution).

Chapitre Trois : « La mort demande justice »

Le cuirassé met le cap sur Odessa, où le corps de Vakoulintchouk est exposé sous une tente, avec une bannière portant l’inscription : « Tué pour un bol de soupe. »

Sa dépouille attire les passants et les citoyens, dont le nombre ne cesse de croître. L’atmosphère se charge contre le régime tsariste, et des affrontements éclatent entre opposants et partisans du régime, mais la majorité — des centaines de personnes — commence à manifester contre le gouvernement. Des navires rejoignent le Potemkine et livrent de la nourriture fraîche aux marins en signe de soutien.

Chapitre Quatre : « L’escalier d’Odessa »

Eisenstein ouvre ce chapitre par des plans larges (ponctués de gros plans, comme depuis le début) de manifestants sur un large escalier menant au port. Hommes, femmes, enfants s’y trouvent. Des soldats à cheval se tiennent en haut des marches et ouvrent le feu. Eisenstein montre plusieures victimes individuelles : un homme amputé, une femme tenant son bébé dans les bras et suppliant les soldats avant d’être abbatue…

La foule se met à fuir dans la panique, piétinant les corps (certains encore vivants). Les troupes gouvernementales descendent les marches ; l’un d’eux écrase la main d’un enfant. Un plan montre un homme à lunettes observant la scène, apeuré, suivi plus tard par un plan de ses lunettes brisées par une balle.

Une femme poussant un landau est abattue ; elle tombe, et la poussette lui échappe, dévalant les marches avec l’enfant à l’intérieur. C’est le plan le plus iconique du film (bien qu’il soit sur un plan technique égal aux autres) car il condense une crise urgente (un enfant en danger de mort) et cristallise la brutalité des soldats.

D’autres soldats arrivent en bas des marches et continuent le massacre des civils en fuite.

Chapitre Cinq : « La rencontre avec l'escadre »

A bord du cuirassé Potemkine, les marins répondent aux forces gouvernementales en bombardant leurs positions, en particulier le théâtre d’Odessa qui fait office de quartier général pour l’état major tsariste. Le cuirassé décide finalement de reprendre la mer afin d’éviter les tirs d’artilleries ennemis.

Leur sécurité n’est pas assurée cependant puisque plusieurs navires de guerre approchent pour reprendre le Potemkine aux mains des marins mutins. Ceux- ci se préparent à se défendre d’une éventuelle attaque. Le cuirassé envoie des signaux lumineux aux autres navires, les invitant à rejoindre la révolution et à les laisser passer sans affrontement. Contre toute attente, cela réussit, suggérant une propagation de l’idéal révolutionnaire via l’exemple du Potemkine aux autres vaisseaux.

Ce film était considéré, avant l’émergence des œuvres d’Hitchcock, Orson Welles, Ingmar Bergman et autres, comme le plus grand film de l’histoire. Aujourd’hui encore, il demeure, par consensus critique, l’un des plus grands films jamais réalisés, en raison de la façon dont Eisenstein a présenté son sujet et son message grâce à son utilisation novatrice du montage.

L’objectif d’Eisenstein et d’autres réalisateurs de son époque (Lev Koulechov, Dziga Vertov, Vsevolod Poudovkine...) était de mettre le cinéma au service de la pensée socialiste. L’art n’était pas une fin en soi mais un instrument idéologique. Pour autant, Eisenstein ne s’est pas limité à coller les plans les uns aux autres. Il a structuré ses scènes pour créer un film cohérent et chargé émotionnellement. Le but est d’éveiller la conscience et le sentiment révolutionnaire chez le spectateur.

Ses images sont frappantes, et si dans le cinéma muet, les expressions faciales étaient souvent utilisées pour véhiculées des émotions telles que la peur ou la joie, Eisenstein allie ces expressions au pouvoir brut de l’image et du montage.

Le style d’Eisenstein est particulièrement visible dans cette volonté permanente de vouloir faire ressentir une émotion spécifique dans chaque plan.

Ainsi, la scène de la poussette qui dévale les escaliers est découpée en plusieurs plans :

- Le soldat tsariste qui tire sans provocation sur la mère suscite immédiatement notre hostilité envers lui et tout ce qu’il représente.

- La mère qui s’effondre, blessée, en lâchant la poussette, éveille notre empathie pour la victime.

- La poussette dévalant les marches provoque une angoisse croissante pour l’enfant.

- Le plan sur la foule témoin de la scène traduit un profond sentiment d’impuissance.

L’émotion est un élément rarement discuté dans les critiques de ce film, mais elle est notable à commencer par le choix de tuer Vakoulintchouk dans le dos et l’admiration des marins pour lui. De même, la représentation de l’impuissance de la foule en fuite ajoute du poids dramatique, contredisant les affirmations selon lesquelles Eisenstein aurait visé une approche documentaire.

Ce qui nous ramène à la question initiale : quelle est la valeur de ce film si c’est une œuvre de propagande ?

La réponse est double : certes, c’est un film de propagande, mais c’est aussi une œuvre d’art bouleversante par sa puissance. Et c’est ce mélange qui explique qu’il demeure, encore aujourd’hui, l’un des films muets les plus célébrés de l’histoire du cinéma.