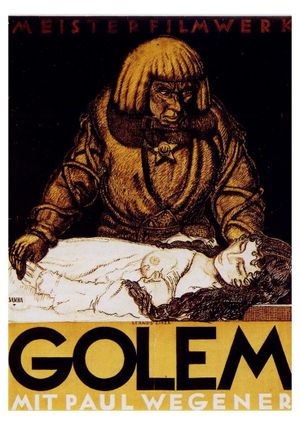

Monument de l’expressionnisme allemand, Der Golem : Wie er in die Welt kam vaut surtout pour sa retranscription architecturale de la matière même dont est composé l’être mythologique : le Prague du XVIe siècle est fait de papier mâché et de glaise, singularité qui forme à l’écran un microcosme où la terre dialogue avec le ciel par le biais des tours élevées, en témoigne la consultation des astres par le rabbin Loew. En miroir de la ville se conçoit une statue d’argile tout aussi artificielle qu’elle, anticipant l’univers métallique de Metropolis, cité dont l’androïde est l’allégorie. Nous retrouvons d’ailleurs une réflexion similaire sur l’humanisation de la création – la fausse Maria éprouve des sentiments, tout comme le Golem qui s’attache à la fille du rabbin – et, par opposition, sur la déshumanisation des relations entre les individus gouvernées par le communautarisme, le mensonge et la peur : les mouvements de foule, les images de chaos et de destruction empruntent à un imaginaire de la Première Guerre mondiale, dont le cinéaste est sorti, comme beaucoup, traumatisé.

En somme, le film ne cesse d’associer les contraires : la religion cohabite avec l’ésotérisme magique, la glaise éprouve des sentiments sincères et démasque les trompeurs, le spectacle de l’empereur Rodolphe II destiné à tourner en dérision les croyants révèle la valeur du Golem, allégorie d’un judaïsme triomphant dans une époque de réalisation assombrie par les pogroms et les théories nationalistes marquées par l’antisémitisme. Une œuvre immense, superbement mise en scène.