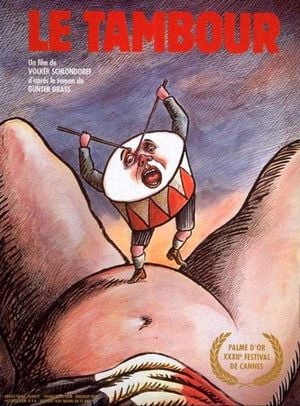

On a tendance à l'oublier, mais 1979 était l'année de deux films malades, tous deux récompensés du même prix, la fameuse Palme D'Or cannoise.

Deux films sur la guerre, deux films sur l'horreur, deux films sur une immonde humanité capable des pires atrocités, de ces atrocités même qui mènent à la folie la plus totale.

1979 c'est l'année d'Apocalypse Now.

C'est aussi l'année du Tambour.

Moins de 40 ans après la guerre, peut-être ce qu'il faut de temps et de recul historique pour tenter de comprendre, panser les plaies et bâtir du neuf, Volker Schlöndorff s'attaque à la description de la montée du nazisme et de son horreur, vécue du côté allemand.

Geste complexe, délicat, mais geste courageux.

Le Tambour n'a rien d'un film facile. Déconcertant par sa forme, écrasant par ses symboles, éprouvant par sa longueur et sa densité, il pourra rebuter plus d'un spectateur.

A dessein.

L'angle historique, 50 ans de la vie en Pologne devenue nazie par le prisme d'une famille qu'on pourrait dire banale, nécessaire, comme un air toxique et destructeur si longtemps retenu et enfin expiré, cet angle-là est finalement bien secondaire.

Le film est bien meilleur lorsqu'il laisse discrètement des plans trop longs pour être anodins décrivant à merveille, entre deux scènes ahurissantes, l'horreur, la destruction, la mort, que lorsqu'il explicite soudain trop, avec un pathos dissonant (le personnage du juif assassiné et vendeur de jouet, donc d'innocence, interprété par Charles Aznavour), cette horreur bien comprise. Cela lui vaut des baisses de rythmes qui se ressentent et peuvent même parfois ennuyer (les 2h30 du film sont probablement alourdies par ces scènes en trop).

S'il ne cherche pas une analyse réaliste et documentariste de la montée du nazisme dans l'esprit des allemands, le film, par des symboles, la montre avec ironie. Des musiciens changent de partition et c'est tout un village qui se met à danser la valse lors d'un cérémonial nazi, afin de dénoncer l'effet mouton, de groupe. Un couple à trois (l'un fervent Polonais, l'autre fervent Allemand, et la mère au milieu) et un enfant dont on ne sait qui en est le père, afin de dénoncer l'entre-deux, l'incapacité de choix, une décision nécessaire que l'on se refuse à prendre, et la vérité qu'on décide de se cacher. Une tête de cheval des orifices de laquelle sortent des dizaines d'anguilles (probablement l'acmé d'horreur du film) qui provoqueront la nausée pour finalement, après un court refus, choisir de manger ces poissons, de ne manger plus que du poisson, de ne faire que manger du poisson, et d'en crever par trop d'excès, afin de dénoncer une prise de position mortifère, celle d'une partie du peuple allemand qui a dès le début compris l'atrocité du nazisme, s'en est offusqué, pour finalement, par confort et peur, l'embrasser pleinement, et en crever, du moins métaphoriquement.

Déjà on voit que ce sont dans ces symboles, si nombreux, si excessifs, si extravagants, si outranciers, que Schlöndorff excelle, et grâce auxquels son discours sera plus pertinent.

Des symboles que le réalisateur maltraite, torture, décortique pour mieux en faire ressortir leur vide. De l'art de la parodie (le bal musette, grande scène de burlesque heureux, dont le spectacle arythmique démarre par un pas dans une merde) à celui de la transition (la voix d'Hitler entendue pour la première fois à la radio, plan enchaîné instantanément avec un spectacle ridicule de clowns nains dans un cirque), tout est bon pour mettre à mal le nazisme, pour le moquer, le ridiculiser, l'humilier, le mettre plus bas que terre. Le nazisme, mais aussi le processus même de l'idéalisation, de la vénération, de la soumission, de la sacralisation, dont Schlöndorff dénonce clairement la dangerosité, et les dérives que l'on connaît.

Tout y passe donc. D'une Tour Eiffel sous laquelle on passe comme sous la jupe d'une femme, d'un crucifix qu'on lapide lors d'un enterrement, d'un petit Jésus que l'on force à jouer du tambour et à qui l'on dit "Tu veux pas ? Ou tu peux pas ? Toi qui peut pourtant tout !".

Mais si le nazisme, le processus qui a conduit à l'acceptation de son idéologie, est le cœur apparent du film, c'est de la violence dans ce qu'elle a finalement de plus humain que veut en creux parler Le Tambour. D'une humanité originellement corrompue, dégueulasse, immonde, haineuse, bête, illustrée avec des procédés lourds, graves, éreintants, débouchant sur une misanthropie épuisante.

Dans ce film on danse, on chante, on crie, on baise, on bouffe, et gras. On est bête, on est insouciant, on est méprisable, on ne pense jamais plus loin que soi (et l'on meurt parce qu'on a envie d'un café lors d'un bombardement), on est sale, on est méchant. L'humanité nous est présentée dans ce qu'elle a de plus repoussant, de plus sombre, de plus risible.

Donc oui, on rit dans Le Tambour. On se moque de ces nazillons risibles. On se moque de ce miroir tendu vers nous. On se moque des nains, grossièrement et volontairement utilisés comme symbole humiliant du nazisme, de la bassesse morale, et, plus évident, du petit Adolf. On rit mais l'on ne se rend pas compte que l'on utilise par-là le même mécanisme que celui que l'on décrit (rire c'est toujours rire de quelqu'un ou d'une situation dont on se sent supérieur disait Thomas Hobbes) ; on rit des nains parce qu'ils sont ridicules, tournés en bêtes de foire, parce qu'on comprend la métaphore sans voir qu'elle est à double lecture, et que ces nains d'abord animalisés, puis consacrés (devenant des capitaines de l'armée), enfin moqués (d'immonde nazis comme tous les autres) sont nos autoportraits, ceux d'une société aveugle.

On rit jaune devant la bêtise, l'horreur, l'ironie puissante de ce film qui semble ne jamais faire dans la dentelle.

On rit pour s'échapper, par réaction au dégoût, par réaction névrosée, par sentiment schizophrénique face au portrait de ces hommes et ces femmes tout autant schizophrènes.

On rit pour respirer.

C'est peu de dire que Le Tambour est un film excessif traitant des excès. Un film qui pour montrer le trop chez l'être humain, utilise le trop. Un film qui se retourne sur lui-même, se dénonce, s'accuse, se pointe du doigt, s'assume. Un film qui utilise ce qu'il décrit pour mettre mal à l'aise et poser question, décaler les regards.

La question peut se poser (à laquelle il est difficile de répondre), de savoir si cet angle de traitement, excessif donc, est un parti-pris radical, d'un jusqu'auboutisme brillant, ou s'il est précisément un trop plein, un pensum lourd et indigeste, écrasé par ses excès, servant parfois mal le propos qu'il porte, et retournant contre lui un spectateur trop exsangue pour pleinement saisir son film dans son entier et l'apprécier dans son originalité.

Car en effet le film laisse peu de pauses (si ce n'est ces dommageables pauses trop sérieuses qui le ralentissent) ; son but est de nous écraser, de nous remuer, de nous horripiler, de nous dégoûter. Le Tambour est un film profondément sale, un film qui crée le dégoût et pousse au maximum cette sensation d'avoir été souillé, trainé dans la boue (autant littéralement que métaphoriquement). Là encore, tout y passe pour faire de l'humanité l'espèce la moins reluisante : on tue des animaux (poissons décapités qu'on mange comme des porcs, tête de cheval, grenouilles qu'on plonge vivantes dans de l'eau bouillante, dindes grasses que l'on se partage lors de repas de famille - rappelant le Freedom from Want de Norman Rockwell), on tue son prochain, on pisse, on chie, on crache, on dégueule, on éjacule, on souhaite éliminer la différence que l'on qualifie d' "anormalité", on pratique un sexe sauvage sans sentiments, on humilie, on viole, on salit, on est pédophile, ...

Sous la forme d'une excessive liste des vices dont l'humanité est capable, Schlöndorff livre un film crade, un film qui dégoûte, une expérience qui provoque véritablement la nausée, qui pousse le spectateur dans ses retranchements, le violente lui aussi, le secoue, l'horripile, le remue.

Le fond, profondément sombre, d'un cynisme rare, est en adéquation ironique avec une forme que l'on pourra trouver tant baroque, expressionniste (rappelant le cinéma muet, notamment dans ses premières scènes, accélérées, sous forme de vignettes), d'une beauté décalée et surannée (des nains qui festoient et dansent sur un bunker, des nonnes mitraillées sur une plage dont les âmes s'envolent au ciel), que profondément agaçante, insoutenable dans sa surenchère, son approche toujours théâtrale d'une réalité historique morbide, c'est selon.

Dans un brouillon toujours admirablement réglé, dans une cacophonie (chants, tambour, cris stridents qui brisent le verre, musique torturée et bruitiste de Maurice Jarre) épuisante, Schlöndorff se permet de renversantes propositions visuelles. On n'aura par exemple jamais vu un accouchement du point de vue du bébé, et des retournements de caméra aussi impressionnants pour l'époque.

Dans cette hystérie totale, cette folie qui s'empare des personnages autant que de la mise en scène, demeure tout de même un chef d'orchestre.

Le tambour.

A la fois l'instrument et l'enfant (l'affiche explicitera ce qu'une voix-off mélangera), c'est au rythme de la baguette cognée sur la peau tendue que semble danser le film et battre le cœur du récit (et c'est d'ailleurs en cela que la scène de discours raté transformé en bal, encore elle, est un moment de bravoure unique et un résumé condensé de tout le propos du film). Le tambour c'est le chef d'orchestre de ce monde en proie à la folie, c'est le metteur en scène de cette petite pièce de théâtre bouffon ; il est autant celui qui conte l'histoire (par la voix-off) que celui qui la met en scène, autant celui qui la joue que celui qui l'écrit (tuant son père en plantant l'insigne nazie dans sa paume, symbole plus qu'explicite d'une idéologie dont, si on l'a soutenue, on ne se débarrasse pas aussi facilement, comme une marque pour toujours inscrite dans chair). Il est l'observateur régulier de sa propre œuvre en train de se faire.

Privilège de l'enfant, qu'on peut ne pas remarquer, qu'on peut ne pas entendre, auquel on peut ne pas faire attention, l'enfant se fait spectateur muet, mais au regard toujours lourd de reproches, toujours critique de cet âge adulte qu'il se refuse à atteindre, dont il se refuse de rejoindre les rangs.

Un regard brut, trash, sans complaisance, sans excuses, sans douceur.

Car c'est une enfance que l'on se refuse à quitter, car on l'a dès sa naissance viciée et dont on a, de fait, trop peur de voir la forme qu'elle prendra, une fois devenue adulte, une peur nourrie par le spectacle désolant des adultes.

C'est une enfance qui s'interrompt elle-même, par la violence masochiste, et par la celle d'une guerre qui la brusque et l'accélère.

C'est un berceau que l'on place sous une carte de l'Europe devant laquelle on se réjouit de l'avancée des troupes nazies et à qui on présente une croix gammée comme attraction.

C'est une enfance qui hurle, d'un cri strident, d'un cri qui casse des verres pour qu'on l'entende, qu'on la remarque.

C'est une enfance elle aussi schizophrénique, tantôt naïve et innocente, tantôt diabolique et terrifiante (David Bennent, glaçant d'ambiguïté et de maturité).

C'est une enfance qui fait de l'horreur un conte, avec tout ce que comportent d'initiatique et de violent les contes, qui sème son parcours de monstres, de personnages tragiques ou légers, annonciateurs et réconfortants.

C'est une enfance, immonde car fruit de l'adulte à venir, qu'on a condamnée à n'être que cela.

Et qui crie sa volonté de vivre, et de ne pas subir le poids du passé.

Volker Schlöndorff a 40 ans en 1979 lorsque le film sort en salles.

Une génération est née, est adulte, et n'a pas connu la guerre.

Une jeunesse vivant dans la Guerre Froide, dans un monde bipolaire et divisé, subissant avec honte les conséquences des horreurs passées.

Il faut voir dans le parricide final l'aboutissement de ce cri strident qui ponctue les 2h30 de film. Oskar, le tambour, est désormais orphelin. Sa mère s'est plus ou moins tuée de dégoût en s'écœurant de poissons. L'un des pères est mort en résistant. L'autre père est mort en se rendant et en s'étouffant lui aussi avec son idéologie. Oskar est libéré de ces fardeaux. La guerre est terminée, les survivants réduits à des fous errants, du clochard céleste au juif rescapé de la Shoah qui pense toujours sa femme et ses six enfants à ses côtés, en passant par le nouvel enfant, lui aussi diaboliquement violent (lapidant, lui aussi, son père).

Les villes sont détruites, il faut reconstruire.

On pourrait reprocher à Schlöndorff sa misanthropie et son pessimisme accablants, ce regard haineux et jugeant adressé aux générations passées. On serait tenter de lui demander "mais toi, qu'aurais-tu fait ?"

Ce serait inepte et mal placé.

Schlöndorff évoque sa vie dans ce film en filigrane très personnel, la vie d'un jeune homme qui doit vivre dans une Allemagne qu'on associera toujours au nazisme, à cette permanente potentialité, et celle d'une génération qui doit vivre avec ça.

L'histoire d'Oskar c'est l'histoire de tous les Allemands qui sont nés trop tard (heureusement pour eux) pour ne pas avoir à décider de la guerre.

A présent il faut assumer et ne pas être tenu pour responsable.

Regarder droit dans les yeux l'horreur du passé pour mieux diriger son présent.

Vivre avec une plaie encore béante, mais se donner les moyens de la refermer.

Tuer pour faire renaître.

Tuer l'ancienne génération viciée, celle qui a plongé le monde dans l'horreur de la guerre et la folie humaine, pour enfin se libérer.

Et enfin, ensemble, décider de grandir.

7,5/10