La lumière tombe à pic, verticale, presque cruelle, et pourtant tout vacille. Le Train sifflera trois fois n’avance pas à la manière d’un western triomphal mais comme une horloge inquiète, chaque plan resserrant le cercle autour d’un homme qui ne cesse de regarder hors champ, vers une arrivée qui le dépasse. Dès la ballade inaugurale de Dimitri Tiomkin, qui scande moins un récit qu’un serment, le film règle son battement sur l’attente. Le montage épouse un temps presque réel et n’autorise aucune échappée mythologique. Le midi n’est pas une cime héroïque, c’est une minute précise qui scinde la ville en deux et découvre sa lâcheté.

Zinnemann conduit la mise en scène avec une rigueur d’orfèvre. Les raccords sur les horloges, la répétition des axes, les champs contrechamps qui s’évident au fur et à mesure que les alliés se retirent composent une dramaturgie du vide. La célèbre plongée qui isole Will Kane au centre d’un quadrillage de rues, comme pris dans un filet de lignes de fuite, ne se contente pas de faire image. Elle inscrit spatialement une morale. Floyd Crosby, par un noir et blanc aux gris étirés, refuse la picturalité pastorale. La profondeur de champ n’y est pas une prouesse mais un outil de circulation du regard, qui laisse au hors champ la charge d’une menace continue. La topographie de Hadleyville devient un diagramme d’âmes, les porches et les fenêtres des postes d’observation où chacun négocie avec sa propre peur.

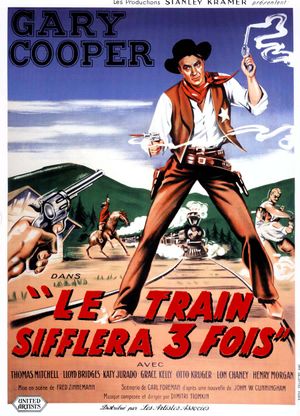

Gary Cooper, visage raviné et gestes comptés, impose une temporalité intérieure qui contredit la hâte du récit. Il joue moins la bravoure que l’épuisement de la décision, cette fatigue de tenir quand la communauté se défait. Face à lui, Grace Kelly fait de la pacifiste quaker une figure d’intransigeance fragile, dont le trajet moral, de la doctrine à l’acte, épouse le mouvement même du film, du discours vers l’épreuve. Katy Jurado, souveraine, densifie la cartographie affective de la ville et renvoie chacun à ses contradictions. Si certains seconds rôles glissent vers le trait ou l’argument, comme si la fable l’emportait parfois sur la chair, cette stylisation s’accorde à la mécanique implacable qui gouverne l’ensemble.

Le film avance par blocs rythmiques. Tiomkin ne surplombe pas l’action, il l’aimante, la ballade réapparaissant comme un motif de rétention. Par instants l’insistance musicale semble souligner ce que l’image exprime déjà, mais cette redondance crée une texture d’obsession qui colle au temps qui manque. La découpe du montage oppose des séries parallèles. À la gare, quatre silhouettes se rassemblent. En ville, les portes se ferment. Les inserts d’horloges ne sont pas des ponctuations faciles, ils sont la matérialisation d’un découpage, la règle d’un jeu cruel où chaque raccord rapproche Kane de sa solitude.

Le duel final refuse l’emphase balistique. Le découpage privilégie l’orientation dans l’espace, la lisibilité vectorielle des gestes, l’économie des coups de feu. Zinnemann maintient l’axe moral tout en rétrécissant le champ visuel, jusqu’à ce plan où le badge, jeté dans la poussière, congédie la communauté. On a souvent lu le film comme une parabole politique née de la tourmente des listes noires. Cette lecture ne l’épuise pas. Le Train sifflera trois fois engage surtout une réflexion sur le contrat entre un homme et la cité, sur ce que le cinéma peut faire quand il retire ses grands récits pour ne garder que les lignes de force d’un espace, un rythme, un visage.

Dans l’histoire du western, l’œuvre marque un coude discret et décisif. Elle remplace l’ampleur chorale par une dramaturgie de la compression, elle substitue à la conquête une topographie de la responsabilité. On pourrait regretter parfois une sécheresse programmatique, comme si le dispositif prenait le pas sur l’imprévu, mais cette sécheresse est le prix d’une forme qui assume son ascèse. Le Train sifflera trois fois demeure cette cloche au milieu du désert, un tintement limpide qui, longtemps après le dernier plan, organise le silence autour de lui.