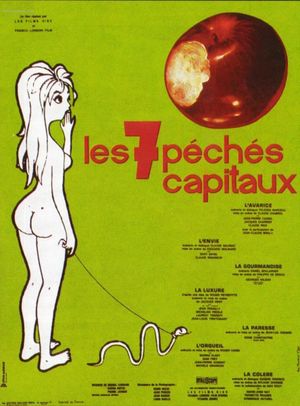

Alors voilà. Les Sept Péchés Capitaux, c’est un film à sketchs. Sept sketchs, sept péchés, sept réalisateurs, et probablement sept façons différentes de dire : “Bon, on tourne un truc, et on verra bien après le montage.”

Les réalisateurs, parlons-en. Une vraie équipe de rêve — ou de fous, c’est selon :

Édouard Molinaro, toujours carré, propre, presque trop sage.

Jean-Luc Godard, qu’on redoutait, mais qui, miracle, reste dans les clous. Pas de citation de Marx ni de silence de dix minutes sur un mégot. Un Godard “vivable”, qui ne nous agresse pas avec sa philosophie de café du Flore.

Sylvain Dhomme, plus discret, mais qui assure.

Max Douy, qui d’habitude fait des décors mais là, paf, il passe derrière la caméra — le gars a dû se dire “après tout, pourquoi pas moi ?”

Eugène Ionesco, le roi de l’absurde qui s’invite au cinéma. Et étonnamment, il ne fait pas exploser tout le film en non-sens existentiel.

Philippe de Broca, que j’aime beaucoup — de la vivacité, du panache, un peu de charme français à l’ancienne.

Jacques Demy, poétique comme toujours : même quand il filme un péché, on dirait qu’il parle d’un rêve pastel.

Et enfin Claude Chabrol, qui s’occupe de la gourmandise. Le seul capable de rendre une part de gâteau aussi inquiétante qu’un meurtre.

Rien que cette bande-là, c’est déjà un péché d’orgueil. Huit noms, huit egos, huit univers — on dirait un repas de famille chez les cinéastes de la Nouvelle Vague : tout le monde parle, personne n’écoute, et ça finit quand même par un film.

Côté scénaristes, c’est encore plus chargé : Daniel Boulanger, Chabrol, Demy, Godard, Ionesco, Félicien Marceau, Claude Mauriac, Roger Peyrefitte… On ne sait plus si on lit un générique de film ou la liste des invités d’un dîner mondain chez Gallimard. Ça sent la machine à écrire, le Gauloise allumée et la réplique qui finit en aphorisme.

Alors oui, comme tous les films à sketchs, c’est inégal. Forcément. Il y a des moments où tu ris, d’autres où tu regardes ta montre, et un ou deux où tu te demandes si t’as pas changé de chaîne par erreur. Mais globalement, ça se tient. Ça tient même très bien, surtout pour un film où huit personnes différentes ont voulu prouver qu’elles savaient mieux que les autres comment filmer le péché.

Et puis il y a ce fameux fil rouge : la brume. Oui, tout commence dans la brume. Paris, la campagne, les provinces, peu importe — on ouvre sur un brouillard épais, comme si la morale elle-même hésitait à se pointer. On dirait que les réalisateurs se sont dit : “Si on comprend pas le lien entre les sketchs, on dira que c’est métaphorique.” Malin. Très malin.

Et malgré tout ça, le film marche. La luxure a du charme, un peu de nostalgie, un souffle de jeunesse. Mais la gourmandise… ah, la gourmandise ! C’est la plus réussie, la plus drôle, la plus sombre aussi. C’est cruel, c’est mordant, c’est du Chabrol tout craché — l’humour noir servi sur un plateau d’argent avec un petit rictus derrière la caméra. Et techniquement, c’est du beau boulot. Noir et blanc, mais on jurerait voir des couleurs — la lumière, les contrastes, tout est travaillé avec une élégance rare. On se dit que ces types-là savaient ce qu’ils faisaient, même quand ils avaient l’air de faire n’importe quoi.

En résumé : Les Sept Péchés Capitaux, c’est un film qui ressemble à une réunion de famille d’artistes. Tout le monde parle, personne ne se comprend vraiment, mais au final, il y a de la vie, du style, et même un peu de génie. Et puis bon, si même Godard est regardable, c’est que le miracle est complet.