''Siegfried'' – 1924 de Fritz Lang est un lent coup de poing qui atteint toujours son objectif au bout d'un siècle. Ce qui frappe encore est la plastique du film, les motifs stylisés géométriques sur costumes et décors qui évoquent davantage le modernisme que l'art médiéval, un modernisme archaïsant ; l'on se dit que la conception du dragon de carton-pâte eût gagné à suivre cette stylisation graphique.

L'on peut tiquer sur la trame de la légende qui offre la part belle au héros et la faiblesse aux femmes – Siegfried ne nique-t-il pas Brunehild dans tous les sens du terme ? Kriemhild n'est-elle pas la femme mineure dont la sottise provoque le drame ? – ; l'on a beau s'agacer aussi que tous sache de manière si impossiblement qu'une feuille de tilleul est tombée sur le corps du héros pendant son bain de sang magique, là n'est pas la question. Non, pas plus que le jeu exagéré et théâtral des acteurs.

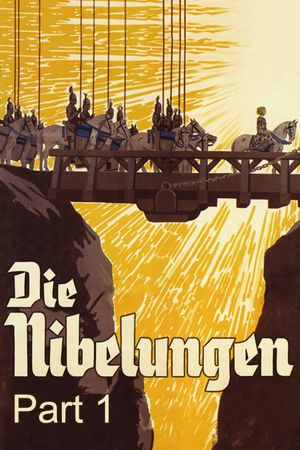

La question est l'impact visuel de ce métrage résultant d'une alchimie entre les décors de Karl Vollbrecht et Otto Hunte, la photographie de Carl Hoffmann et Günther Rittau, la direction de Fritz Lang. La monumentalité, la symétrie insistante, la durée des plans en font une cérémonie qui nous parvient depuis le fond du siècle. Le film tient entièrement par la plastique de ses séquences les plus réussies qui se gravent dans la mémoire.

Avec le recul historique, le spectateur contemporain ne peut s'empêcher de humer un parfum nationaliste prémonitoire dans cette œuvre que son incipit dédie au peuple allemand, une sorte de signe avant coureur du Blut und Boden de triste mémoire.

Mais en 1933, Lang divorce de Théa von Harbou, la scénariste aux sympathies national-socialistes, et quitte le pays.