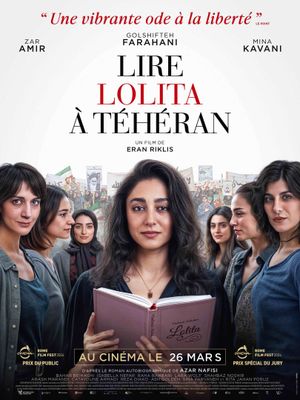

L'israélien Eran Riklis (celui des Citronniers) tente d'adapter le roman Lire Lolita à Téhéran de la professeure iranienne Azar Rafisi.

Au-delà de l'évidence du sujet (la condition des femmes dans l'Iran des années 80) on se demandait déjà ce qui avait bien pu faire le succès d'un roman somme toute assez difficile, un véritable essai littéraire.

On se demande aujourd'hui quel message veut nous transmettre ce film sorti en 2024 : le bouquin était sorti en 2003, près de 25 ans après la Révolution de Khomeini et Riklis arrive encore 20 ans plus tard, trop tard après le mouvement de 2022 qui avait repris le slogan kurde « Femme, Vie, Liberté ». Des événements auxquels tente d'ailleurs de se raccrocher le générique de fin.

Et depuis, ce sont les femmes afghanes qui ont désormais volé la vedette aux iraniennes.

Le roman de la professeure de littérature Azar Nafisi côtoyait l'essai philosophique et traçait un parallèle entre certaines fictions littéraires (dans la Lolita de Nabokov, c'est Humbert qui crée la Lolita de ses fantasmes) et la fiction que les religieux musulmans inventent pour leurs femmes. On n'y apprenait pas grand chose sur l'Iran mais beaucoup sur la littérature anglo-saxonne.

De toute cette analyse bien difficile à mettre en images, il ne reste plus grand chose dans le film : les états d'âme un peu larmoyants de quelques femmes pas tout à fait ordinaires (universitaire, étudiantes) et une nouvelle confirmation, oui bien sûr, de l'insupportable condition des femmes dans l'Iran des imams.

Le jugement est sévère, mais ce remake raté du cercle des poétesses disparues arrive un peu tard pour nous éclairer et tombe un peu à plat, sans vraiment nous toucher, même si la belle et charismatique Golshifteh Farahani fait ce qu'elle peut pour incarner la professeure lettrée.

Le roman d'Azar Nafisi semblait bien difficile à transposer au cinéma, et si Eran Riklis reste plutôt fidèle à l'œuvre originale, son film est loin d'atteindre la qualité du cinéma iranien que nous connaissons.