Mad Max : Fury Road n'est pas seulement la poursuite d'une franchise ; c'est une explosion contrôlée qui redéfinit la géographie du film d'action. Dès l'ouverture le film impose une loi sensorielle : la vitesse comme dogme, l'image comme sermon. George Miller orchestre une machine filmique où la dramaturgie se dit par le frottement des métaux et par la durée des plans ; la parole se raréfie et l'étoffe sonore prend la parole que la langue refuse.

La trame, simple à l'extrême, est une façon de concentrer l'énergie. Une cavale, un sauvetage, une rupture de pouvoir suffisent à instituer la tension. Mais cette simplicité est stratégique : elle offre au montage la possibilité de transformer l'itération en progression et l'accumulation en signification. Le découpage n'est jamais gratuit. Les raccords privilégient la trajectoire et la continuité cinétique ; on lit dans chaque enchaînement une logique vectorielle, presque mathématique, qui sait faire émerger du sens par la répétition et par la variation.

Sur le plan de la mise en scène, il existe une volonté manifeste de fusionner l'organique et le mécanique. La direction de la photographie fait appel à une palette extrême : ocres saturés, azurs raturés, éclats de chrome qui mordent la rétine. L'usage répété du contre-jour et des hautes lumières brûlées transforme la poussière en halo et sculpte les silhouettes en emblèmes. La caméra, souvent portée, entre dans la chair de l'action et restitue la physicalité des corps et des carrosseries.

Le montage sonore est un autre acteur du film. Moteurs, craquements, hurlements et bourdonnements composent une polyphonie industrielle. La musique de Junkie XL s'insère comme un élément rythmique, parfois assourdissant, qui épouse la cadence des véhicules ; elle n'envahit jamais mais s'imbrique et crée un ostinato qui propulse l'écran. Le silence, quand il survient, devient une fracture : il isole et révèle, il souligne la gravité d'un geste ou la solitude d'un regard. Ce tissage du bruit et de la musique confère à la bande-son une épaisseur dramaturgique rare.

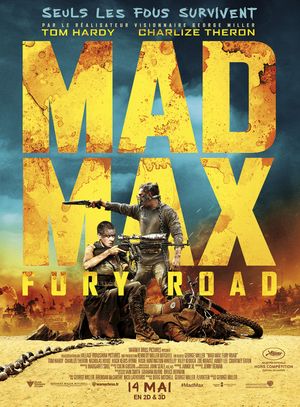

Tom Hardy campe un Max contenu, rongé par l'absence plutôt que par la parole. Sa présence est une économie d'énergie ; il est champ d'attraction sans être tyran du plan. À ses côtés, Charlize Theron incarne une Furiosa qui transforme la logique du road movie. Son visage porte une hostilité douce, une détermination loin de l'exhibition ; elle est l'axe moral et moteur de la fable. Cette redistribution des rôles réinvente l'archétype du héros et déplace la subjectivité centrale vers une figure féminine d'une densité inhabituelle dans le cinéma d'action mainstream. Les personnages secondaires, souvent anthropomorphes par leur stylisation, prennent corps par l'effet cumulé des gestes et des postures plutôt que par de longues expositions.

L'esthétique des engins mérite une observation minutieuse. Bricolage ritualisé, sculptures de ferraille, iconographie tribale appliquée sur des carcasses : chaque véhicule fonctionne comme totem social. La morphologie des machines dit la hiérarchie, la fonction et la mentalité de leurs pilotes. Les séquences de poursuite ne sont pas de simples démonstrations de vitesse ; elles constituent une chorégraphie où l'espace est conçu comme champ de forces. La caméra, souvent en mouvement latéral, accompagne ces convois et saisit la circularité des combats comme un ballet brutal.

Sur le plan thématique, Fury Road travaille avec précision la question du pouvoir et de la communauté. Immortan Joe est la figure d'un patriarcat technocratique qui capitalise la rareté et organise l'obéissance. Opposée à cette captation, la migration collective qui se met en route propose une autre économie de survie : partage, réciprocité, mise en commun des destins. Le film traduit ces enjeux par la topographie des cadres, la répartition des masses et l'architecture des convois ; la politique devient visible, codée dans la distribution spatiale et dans la mise en relation des corps.

Techniquement, la maîtrise du plan-séquence et des travellings rend la continuité organique. Ces choix permettent d'enregistrer la chorégraphie des véhicules et des hommes sans rompre l'élan. La profondeur de champ est souvent large pour contenir plusieurs actions simultanées, offrant au regard la liberté de se promener et d'extraire des motifs. Le montage privilégie la continuité spatiale et le raccord sur l'intention, garantissant une lisibilité constante malgré la profusion d'éléments en mouvement.

S'il faut noter une limite, elle tient aux situations où la stylisation culmine en surcharge. L'intensité visuelle, travaillée jusqu'à l'absolu, peut parfois approcher l'ornement et diluer la charge initiale de certains motifs. La répétition iconique, souhaitée comme leitmotiv, risque par instants d'atténuer sa propre puissance. De même, certains personnages secondaires auraient gagné à se voir offrir un peu plus d'espace psychologique ; la machine narrative préfère souvent l'allégorie aux inflexions intimes. Ces réserves n'altèrent cependant pas la force du projet : elles rappellent seulement que la radicalité stylistique engage des choix qui ferment d'autres possibles.

La réussite de Fury Road tient surtout à sa capacité à transformer le spectaculaire en pensée formelle. Le film prouve que l'action n'est pas l'antithèse de la réflexion : par le montage, le son et la mise en scène, le spectaculaire devient concept. Miller compose une fable moderne sur la survie, la dette et la réinvention sociale, où la violence se pense comme épreuve et les images comme arguments. La fureur est mesurée et ordonnée, la brutalité porte une logique éthique implicite.

Le film reste aussi remarquable par son engagement physique : cascades réelles, décors artisanaux, effraction des carcasses qui transforment l'écran en champ de bataille tangible. Cet ancrage matériel donne au spectacle une autorité que l'artifice ne saurait imiter. La conclusion de l'œuvre ne se donne pas comme une apaisante fermeture mais comme un seuil : une ville à reconstruire, des relations à refaire, une possibilité d'invention sociale qui se fraye un passage à travers la poussière. Cette ouverture prudente confère au film une mélancolie combative et une force vitale qui résistent à l'épuisement.

Mad Max : Fury Road est une œuvre de violence réglée et d'éclat formel, un poème de fer et de souffle qui sent le bitume, l'huile et la poussière chauffée au soleil. C'est une radicalité joyeuse, une matrice visuelle qui réinvente le sens même du spectaculaire.