Qui est le film ?

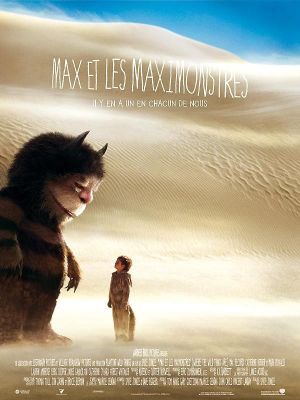

Max et les Maximonstres, troisième long-métrage de Spike Jonze, est une adaptation d’un album de 1963, devenu classique de la littérature jeunesse. Vingt pages, 338 mots. Pourtant Spike Jonze, accompagné du scénariste Dave Eggers, en tire un film d’une heure quarante, traversé par une gravité étrange, une mélancolie indomptable.

Ici, la promesse n’est pas celle d’un conte pour enfants mais d’un voyage intérieur : un enfant qui s’enfuit de la maison, traverse une mer, devient roi d’une île peuplée de créatures géantes, y rejoue ses pulsions, ses frustrations, ses besoins d’amour, avant de revenir. En surface, tout cela peut sembler simple. Mais très vite, le film glisse vers une métaphore sur l’impossibilité d’être à la hauteur des désirs qu’on projette en soi, sur les autres, ou sur le monde.

Que cherche-t-il à dire ?

Le film cherche moins à dire qu’à ressentir. Il sculpte un état mental : celui d’un enfant dont l’intérieur déborde, sans filtre, sans médiation. Loin d’un parcours héroïque, c’est une odyssée émotive, circulaire, hésitante. Max veut être roi pour réparer ce qui déborde : sa colère, sa solitude, la séparation de ses parents, la distance de sa sœur. Mais à mesure qu’il tente d’imposer la joie, il découvre l’épuisement que représente l’attention aux autres. Le règne devient fardeau.

La tension principale du film tient donc dans cette contradiction : l’enfant veut tout, tout de suite, être aimé sans condition, être maître sans effort, être compris sans parler. Mais la vie ne répond pas à ces injonctions. Ce que Jonze explore, c’est ce moment trouble où l’enfant commence à comprendre que les autres ne sont pas lui. C’est une prise de conscience tragique, mais fondatrice : celle de la fin de l’omnipotence.

Par quels moyens ?

Dès les premières minutes, Jonze choisit une caméra qui colle à Max : caméra portée, presque animale, qui épouse les soubresauts, les courses, les gestes sans but. Ce n’est pas une caméra d’observation : c’est une caméra de projection. Elle traduit l’instabilité, l’hyperactivité, le besoin d’expulser. Elle donne une forme visuelle au chaos intérieur.

Les créatures sont jouées par des comédiens en costumes animatroniques, modifiés par des effets numériques discrets. Mais ce qui bouleverse, c’est que leurs visages (tristes, lourds, immobiles) restent toujours à la frontière de l’humain. On n’est jamais dans la caricature. Carol, le monstre principal, a un regard d’enfant blessé. Ses colères sont réelles. Ses silences aussi. Il est la projection d’une détresse impossible à formuler. C’est la première fois, peut-être, que des monstres font plus mal que peur.

La bande sonore est rugueuse. On entend les branches qui craquent, les pas dans la boue, les souffles courts. Les voix sont rauques, pleines de fatigue, de soupirs. Quand Max hurle, il n’est pas amplifié. Le film refuse la musicalité enfantine. Il préfère la dissonance, les silences embarrassants, les sons qui durent trop longtemps. C’est une matière sonore qui n’apaise pas, qui rend tangible l’usure du monde.

La fameuse fête, cette « chose terrible » promise par l’album, devient dans le film un moment paradoxal. D’abord euphorique : les monstres sautent, courent, hurlent, détruisent. Puis le temps s’étire, la lumière décline, les jeux blessent. L’utopie du collectif devient insoutenable. Il faut de l'empathie, de l’écoute ; qualités que Max ne possède pas encore. C’est le moment où la promesse du pouvoir révèle sa face noire : celle de la fatigue de gouverner.

À la fin, Max décide de partir. Mais rien n’est formulé comme une morale. Il ne devient pas “sage”. Il ne dit pas “je vous ai compris”. Il s’excuse à peine. Il fait un pas de côté. Il comprend seulement que sa présence a des conséquences. C’est une des plus belles scènes du film : un adieu sans résolution. Il pleure, les monstres pleurent, mais personne ne demande à retenir l’autre. C’est le premier geste adulte : laisser l’autre libre de partir.

Où me situer ?

Je regarde Max et les Maximonstres avec gratitude. Peu de films ont su rendre l’enfance aussi dense, aussi grave, sans la sentimentaliser ni la réduire. Jonze ne cherche pas à faire un film pour enfants. Il filme l’enfance depuis l’intérieur, avec ses turbulences, ses zones d’ombre, sa sauvagerie sans langage. Je l’admire pour cela.

Quelle lecture en tirer ?

Max et les Maximonstres n’est pas un récit d’apprentissage. C’est une traversée. Un passage où l’enfant rencontre ses doubles, leurs blessures, leurs exigences, et comprend, sans le dire, qu’il ne pourra pas tout réparer. Le film n’offre ni leçon, ni salut. Il offre un regard. Celui d’un enfant qui revient à la maison, qui mange sans parler, pendant que sa mère l’observe, simplement. Il n’y a pas de pardon, juste une chaleur retrouvée.

C’est peut-être cela, grandir : savoir que la douleur n’a pas toujours de cause, ni de solution. Mais que dans ce désordre, il est encore possible d’aimer.