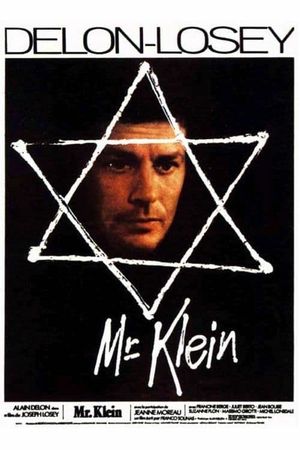

Monsieur Klein est le deuxième film de Joseph Losey que je regarde, après son remake de M pour le cinéma américain, que j'avais déjà beaucoup apprécié (sans le hisser pour autant au niveau du chef-d'œuvre originel).

Étant l'un des premiers longs-métrages à mettre directement en cause la police française dans la collaboration, notamment dans la rafle du Vél d'Hiv (quoique…), au point où le réalisateur ne montre aucun soldat allemand durant près de deux heures, tout en se montrant cruellement explicite (encore plus au détour d'un dialogue bien placé), force est de constater que ç'a dû faire son effet à l'époque de la sortie. Un effet que les spectateurs avaient déjà ressenti deux ans plus tôt avec un certain Section spéciale, réalisé par Costa-Gavras, mais surtout écrit par ce dernier en compagnie de Jorge Semprún : duo que l'on retrouve ici, mais uniquement au scénario. Pour l'anecdote, il faut savoir que c'est bel et bien Monsieur Klein qui a été écrit avant Section spéciale, Costa souhaitant à l'origine tourner le film avec Belmondo comme acteur principal, jusqu'à ce que les deux jeunes producteurs derrière viennent rentrer en conflit avec lui à ce sujet.

Bref, Monsieur Klein m'intriguait, car, en plus de m'être donné pour objectif de mater, en 2025, peu ou prou tout le contenu en lien avec Costa-Gavras, le film dont il est question ici était réputée pour son côté kafkaïen, un auteur que j'ai beaucoup lu depuis l'année dernière. Et effectivement, les liens entre Monsieur Klein et l'œuvre de l'écrivain pragois sont évidents : on y suit une personnalité loin d'être un exemple, le genre à se faire de la maille sur le dos des juifs devant fuir le pays, mais qui ne semble pas avoir tout le temps conscience de ce qu'elle fait, au point où certains de ses agissements, comme le fait de jouer l'Internationale alors que sa maison est remplie à ras-la-gueule de policiers, peuvent être qualifiés au mieux d'enfantins, au pire de complètement stupides. Encore plus kafkaïen, tout ce que fera Monsieur Klein pour prouver qu'il n'est pas juif, pour « s'innocenter », finira par se retourner contre lui, le rapprochant de plus en plus de la mort, au point où sa femme finira par le quitter devant lui sans qu'il remarque quoi que ce soit. Et puis vient la lettre K tout simplement, lettre qu'on pourrait aussi rattacher au Kaplan de La mort aux trousses ou aux initiales du producteur Robert Kuperberg. Ou encore le thème du double, sujet très kafkaïen lui aussi : Klein s'identifiant de plus en plus à une personne qu'il ne rencontrera jamais (avec les miroirs, omniprésents). M'enfin bref, je divague une fois de plus, je ne suis pas là pour dresser un tableau exhaustif des similitudes entre l'œuvre de Losey et celle de Kafka.

« Je ne discute pas la loi, mais elle ne me concerne pas. Je n'accepte pas d'être pris pour un autre et de payer pour un autre. »

Car ce qui frappe le plus dans ce Monsieur Klein, comme déjà suggéré plus haut, c'est sa radicalité. Loin de courber l'échine, de brosser le spectateur français dans le sens du poil, Joseph Losey, connu pour ses positions politiques qui lui feront connaître le maccarthysme de près, n'hésitera à aucun moment à entamer son film sur un « test de judéité » : une scène difficilement soutenable, encore aujourd'hui, où une femme est auscultée nue devant un « docteur » dénué de toute sensibilité pour la personne en face de lui. « Faciès plus ou moins judaïques, mimiques non judaïques » : avec ces mots, en établissant un certificat d'appartenance à la race juive (qui sera envoyé directement à la Police histoire de garder le « suspens » le plus longtemps possible pour la personne interrogée), le docteur est déjà en train de décider de la cause de la mort de la personne qu'il a en face de lui sans le moindre état d'âme. Une scène qui frappe d'autant plus quand on sait qu'il s'agit de la première scène à avoir été tournée.

La différence de traitement entre juifs et non-juifs se fera d'ailleurs ressentir durant tout le long, notamment chez Klein. Sans se montrer explicitement irrespectueux, il multipliera les phrases douteuses, méprisantes, envers les juifs. Mépris que Klein subira pourtant très vite, et ce, dès son contact avec la police, sans que cela change sa manière d'être néanmoins. Toutefois, deux séquences viendront marquer un certain tournant, une certaine prise de conscience, chez Klein : le spectacle antisémite d'une part, avec un protagoniste qui montre pour la première fois des émotions contraires à celles qui étaient les siennes jusqu'alors, et contraires à celles du public. Puis surtout, vient ce passage avec ce tableau de Adriaen van Ostade qu'il veut à tout prix conserver malgré le fait qu'il n'est certainement pas celui ayant la plus grande valeur chez lui. Un tableau peint au XVIIe siècle dans les Provinces-Unies alors que le pays était un refuge pour les juifs : l'antithèse du régime de Vichy en somme.

Néanmoins, malgré cette prise de conscience de Klein, Losey ne trahira à aucun moment son objectif. Jusqu'au bout, il évitera toute pitié envers le protagoniste : cela étant acté par le retour de la première conversation du film, celle entre Delon et Bouise, comme étant aussi la toute dernière du long-métrage.

Reste à préciser que, bien que s'ancrant dans une certaine réalité, faisant écho à la rafle du Vel d'Hiv, à aucun moment Losey eut pour objectif la portée historique, et encore moins pédagogique, pour son long-métrage. En parlant de ladite rafle justement, il me semble nécessaire de rappeler qu'elle se produisit en été et non durant une saison plus froide, comme c'est le cas dans le film. De surcroit, les personnes raflées ne furent pas parqués dans un bâtiment ouvert avant d'être immédiatement envoyées en Allemagne, mais durent attendre dans une chaleur « étouffante » durant plusieurs semaines.

Enfin, reste à préciser que l'on retrouve de nombreux acteurs prestigieux dans des rôles plus secondaires : Louis Seigner, Jean Bouise, Gérard Jugnot, Michel Aumont, ainsi que Jeanne Moreau, qui, encore une fois, ne m'a pas convaincu par son non-jeu. Michael Lonsdale a un don pour interpréter des personnages haïssable par contre,

Monsieur Klein est un rappel, qu'il est impossible d'être neutre, de laisser faire, que les indifférents sont aussi des coupables. Certes, même si le film a bien vieilli, force est de constater que le fait qu'il y a eu de nombreux films sur le sujet depuis le rend un poil plus anodin aujourd'hui. Rappelons que ce n'est qu'à partir des années 70, la décennie durant laquelle est sorti le film, que les premières productions cinématographiques remettant en cause l'État français virent le jour. Reste que nous sommes ici face à un grand film, précurseur, à une époque où trop nombreuses exactions de la France étaient encore passées sous silence… une mentalité qui semble revenir à la mode.

Dommage que le film n'eut pas le succès escompté. Tout porte à croire que cela joua grandement dans la carrière d'Alan Delon, le bonhomme étant, pour rappel, certes l'acteur principal du film, mais aussi son producteur. Ayant affirmé avoir perdu 300 millions de francs avec ce film, il est à noter que de nombreux fans de l'acteur voient dans Monsieur Klein une sorte de tournant dans sa carrière, une sorte d'apogée qui, forcément, sera suivie d'une chute, assez brutale dans le cas présent ici.