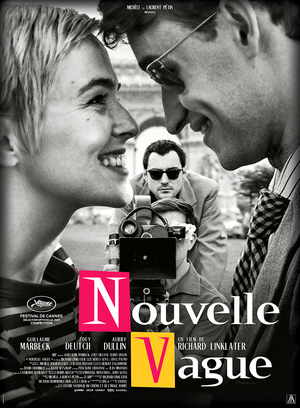

17 ans, en terminale. Avec notre prof principale, de philo, dans le cadre du dispositif Lycéens au cinéma, on se rend voir en salle un "vieux" film en noir et blanc de 1960. J'en suis sorti transformé, comme introduit de plain-pied au royaume de la cinéphilie.

20 ans plus tard, je découvre Nouvelle Vague, le pastiche par un texan contemporain du Klâssïk du cinéma moderne, ce qui me permet de faire les comptes. Que reste-t-il de nos amours ?

En dressant le tournage de l'un des chefs-d'oeuvre du cinéma français, comme on dresse une table ou les tréteaux d'un théâtre, Linklater cède à la déférence, en singeant le style de Godard - et, en ça, par cette admiration littérale, s'oppose à l'irrévérence iconolocaste du maître helvète.

Mais il ravive aussi, avec une présence palpable, les trouées de la création : comédie de la maîtrise et vérité de l'incertitude, tentative de faire le plus beau film du monde malgré l'idée, chevillée à l'angoisse, de tout rater.

Linklater, tout en cédant aux facilités du biopic Wikipedia, réussit à rendre présents les spectres de Godard, de Seberg, de Belmondo, de Coutard, et à travers, comme disent les chinois, leurs "ombres électriques", rend à nouveau sensible la saveur unique, et admirée par-delà le monde et les décennies, de la Nouvelle Vague française.

Nouvelle Vague se réduit parfois à un "Godard-pour-les-Nuls" (et pourquoi pas s'il amène un nouveau public à ce grand génie du XXe siècle). Mais il a réussi surtout à me rappeler qu'est-ce qui a tant fasciné le jeune spectateur de 17 ans que j'étais en découvrant À bout de souffle.