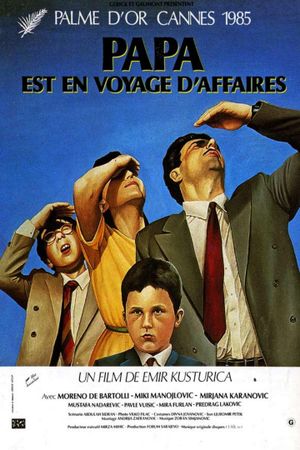

Sous couvert de chronique enfantine, le film de Kusturica, Palme d’or 1985, déploie une fresque saturée de non-dits, de trahisons minuscules, de mensonges tellement intégrés qu’ils finissent par constituer le langage commun. Il ne s’agit pas ici de dénoncer un régime, ni même de l’expliquer, mais de faire affleurer, par capillarité, l’intime politique, le murmure idéologique, cette manière qu’ont les dictatures d’infiltrer les foyers par les regards baissés et les sourires contraints.

Tout commence par un mensonge, un tout petit, presque affectueux : "Papa est en voyage d’affaires". Manière élégante de dire qu’il est en camp, mais sans effrayer l’enfant, sans déranger la table du petit déjeuner. Le mensonge devient alors la seule forme acceptable de parole ; il protège, il déforme, il recouvre.

L’enfant Malik, pivot du film, hérite de cette langue trouée, pleine de lacunes et de pudeurs. Ce qu’il voit, il ne peut le nommer, et ce qu’on lui dit, il ne peut le croire tout à fait.

Kusturica ne filme pas l’histoire : il filme le refoulement de l’Histoire. Ici, la dictature n’apparaît jamais frontalement. Pas de procès, pas de discours, pas de slogans : juste des soupirs, des mots retenus, des ombres qui disparaissent d’une pièce quand la porte s’ouvre.

Tout le monde sait. Tout le monde se tait. Ce n’est pas par lâcheté, pas uniquement : c’est parce que la parole a été réorientée, pervertie, vidée de son usage premier. Ce que le film met en scène, c’est un monde où parler est devenu un acte à haut risque, une prise de position, même dans l’anodin. Et dans ce théâtre de la suspicion, les liens familiaux eux-mêmes sont contaminés.

Et pourtant, quelque chose résiste. Ce sont les rêves de Malik, ses visions absurdes, burlesques, tendres et dérangeantes. Ils surgissent sans prévenir, comme des bulles d’air dans une eau trouble. Le réel, trop contraint, trop contrôlé, laisse place à la surréalité, où les désirs et les peurs prennent corps. Kusturica excelle dans ces dérapages oniriques, qui ne sont jamais gratuits. Il y a dans le grotesque une vérité plus nue que dans la reconstitution.

Tout le film tient dans cet entre-deux : entre le silence et le cri, entre le réel et l’étrange, entre le cocon familial et la violence d’État. Kusturica n’impose jamais une lecture. Il juxtapose, il laisse s’imbriquer les registres. Le retour du père, à la fin, n’a rien d’un soulagement : il consacre la fracture. Ce qui a été brisé ne sera pas réparé. Le "voyage d’affaires" devient une figure de style pour tous les exils intérieurs, toutes les expropriations muettes.