Petit disclaimer avant d'entamer cette critique et couper court à tous les lecteurs qui au lieu de vouloir débattre d'une opinion sur le fond seraient tentés de tomber dans le sophisme, très répandu sur ce sujet sensible, de l'attaque ad hominem du genre "renseigne toi", "transphobe", "il ne connait rien au sujet", etc : le sujet de la transidentité m'a toujours beaucoup intéressé et étant plutôt ami de l'idée de penser contre soi-même, j'ai lu Judith Butler, Foucault, Irène Théry et autres. A chaque fois, sous réserve que j'arrive à déchiffrer leur langage hyper jargonnant, je ne suis pas convaincu. Il y a toujours un moment du raisonnement où se cache une ellipse, un glissement, un refus d'obstacle, des tours de passe-passe, ou des paradoxes internes non traités. "Petite Fille" me donne donc l'occasion de soulever ce qui sont à mes yeux des incohérences, car ce documentaire n'échappe pas à la règle, bien au contraire : puisqu'incarné dans le récit de vie de Sasha, et non dissimulé derrière des concepts nébuleux, il m'a semblé qu'il était un bon matériau pour regarder de face les paradoxes d'une certaine idéologie transgenre. Précisons aussi que je parle bien de l'idéologie, non pas des situations concrètes vécues par les personnes qui ressentent une dysphorie de genre, qu'il serait idiot de vouloir interroger ou relativiser, puisque c'est un ressenti précisément, très profond, et dont les conséquences liées au mal-être qu'elle engendre sont parfois terribles.

Le documentaire nous fait suivre les pas de ce petit garçon, Sasha, 7 ans, accompagné de ses parents, qui le décrivent comme dysphorique de genre : Sasha dit être une fille - enfin, c'est essentiellement sa mère et tous les adultes environnant Sasha qui l'affirment, ce qui est très troublant, mais passons, c'est peut-être un biais de la réalisation.

Or, à quoi voyons-nous que Sasha, comme le dit le synopsis, "vit en tant que fille" ? Comment se manifeste, selon les parents de Sasha, cette dysphorie de genre ? Par les pires stéréotypes de genre qui soient, contre lesquels les mouvements féministes luttent depuis des dizaines d'années : Sasha aime porter des robes, a des cheveux longs, aime la danse, et décore sa chambre en rose. Dans le documentaire, ça ne heurte personne.

Pourquoi n'est-il pas possible, en 2020 date de la réalisation, de simplement en conclure que Sasha est un garçon qui aime les robes et la danse - des goûts en effet difficiles à assumer puisqu'ils vont à l'encontre des stéréotypes de genre de notre époque, exposant Sasha à des moqueries, à l'isolement, et effectivement lui faire penser, à cause de ces stéréotypes, qu'il agit comme une fille -, sans forcément aller jusqu'au diagnostic écrasant - et sans doute ultra angoissant pour un enfant quand il est validé par les adultes - que Sasha n'est pas dans le bon corps ?

On touche là un paradoxe interne profond qui anime certains mouvements féministes sans jamais être interrogé, pour ne surtout pas incommoder l'idéologie transgenre : dès lors qu'on occulte la différence biologique sexuée, on réhabilite forcément les stéréotypes de genre.

Pour décrire les mots "homme" et "femme", il faut bien, en effet, en donner une définition (on ne peut pas se contenter de dire que c'est le ressenti d'être l'un ou l'autre, sinon on tombe tout de suite dans la tautologie), et on se trouve alors devant une alternative : ou bien l'on considère que la catégorisation "homme/femme" est fondée sur une différence biologique irréductible, ou bien elle est fondée sur un autre critère de différenciation (psychique, psychologique, social que sais-je).

(Pour couper court aux facilités de raisonnement avancées par certains idéologues transgenres, rappelons que la transidentité ne peut pas se penser hors d'une dichotomie homme/femme, puisqu'elle se fonde justement sur le passage de l'un à l'autre, même pour les personnes intersexes, qui est une anomalie d'un développement sexué classique. Autre truisme qu'il est toujours bon de rappeler, changer biologiquement de sexe est impossible).

Puisque l'Histoire a trop souvent enfermé les sexes dans leur dimension biologique, et donc, dans des stéréotypes de genre, le mouvement féministe a, à raison, cherché à dénoncer le lien trop automatique qui est fait entre construction sociale du genre et différence sexuée. D'ailleurs, les auteurs qui ont conceptualisé les premières études de genre dans les années 50 (Harry Benjamin) étaient animés par cette optique. De ce mouvement, salutaire, est né un glissement menant jusqu'à retirer complétement la dimension biologique de la définition du genre, jusqu'à désigner "homme" ou "femme" uniquement selon le genre comme construction sociale et ressenti intime de la personne, indépendamment de tout critère biologique. Si la dichotomie ne repose plus sur le sexe biologique, il faut bien qu'elle repose alors sur d'autres critères (forcément, sinon les mots homme et femme perdent toute consistance, alors qu'ils en ont justement énormément pour la personne qui est prête à réaliser une transition) : psychique, sociale, ou autre, on ne sait pas bien (on dit souvent, pour ne pas avoir à trancher ce point, que c'est multifactoriel, sans jamais détailler les facteurs en question, ou alors que c'est mouvant, que c'est fluide, que chaque histoire de vie est unique, etc.).

On aboutit alors logiquement à cette situation très étrange où une personne transgenre, pour manifester le fait qu'elle est par exemple une femme - non pas, comme certaines personnes queer ou travesties, qu'elle a l'apparence d'une femme, mais bien qu'elle en est une -, se met à véhiculer à nouveau, sans qu'on trouve rien à y redire, les stéréotypes de genre les plus éculés : une robe ou du rose comme Sasha, comme ça peut aussi être du maquillage, des talons etc. Avec une multitude de conséquences qui provoquent souvent davantage de malaise, alors qu'elles sont le prolongement parfaitement logique de ce raisonnement : un homme transgenre peut être enceint, peut accoucher, une personne avec pénis peut aller dans des vestiaires pour femme, une femme peut avoir une barbe, etc. Si la différence homme/femme ne repose plus sur le biologique, tout cela fonctionne très bien et n'a pas à être discuté. Dès lors, on voit bien toutes les difficultés qui se posent à la vie en société : la transidentité en effet, contrairement aux situations rencontrées par les autres minorités sexuelles LGBT, n'est pas une orientation qui concerne une relation mais l'identité de la personne. Or toute identité, dans une société donnée, n'est jamais seulement un choix arbitraire personnel, elle doit toujours, qu'on le veuille ou non, être sociabilisée - je renvoie sur ce point à l'excellente critique de Feloussien sur le sujet.

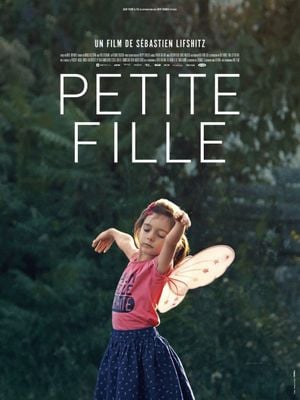

"Petite Fille", dont l'affiche représente un enfant qui danse habillé en jupe, Tshirt rose et ailes de fée, semble assumer complètement cette vision des choses. Sans même s'arrêter sur la question de savoir si un enfant de 7 ans est suffisamment mûr pour, en plus d'un mal-être profond, arbitrer sur des choix de transition hormonale si importants qui l'engagent pour la vie - à mon humble avis c'est ubuesque -, on aurait aimé que le documentaire justifie cette vision très partiale de ce qu'est "être une fille".

Ceci étant dit, il est clair que montrer l'aporie des éléments de langage de l'idéologie transgenre ne résout en rien la question de la dysphorie de genre, qui elle existe bel et bien, engendre un mal-être profond et pousse parfois jusqu'au suicide. L'enjeu n'est donc pas de contester l'idée de dysphorie, ni la souffrance qui y est liée - là encore, ce serait absurde -, mais plutôt interroger la réponse apportée à cette souffrance.

Peut-être en commençant par interroger le lien trop direct qui s'est installé entre ces parcours de vie complexes et un militantisme communautaire paradoxalement très normé : de même qu'il est absurde que les gays soient représentés par une communauté - il y a des gays riches, pauvres, de droite, de gauche, religieux, athées, ...-, les personnes dysphoriques de genre n'ont pas à verser automatiquement, par exemple, dans une novlangue jargonnante très classifiée - "femme noire cisgenre bi dotée de pénis" -. Comme le proposent certains mouvements féministes - baptisés de façon assez étonnante "radicaux", de nos jours -, il me semblerait bien plus simple, pour harmoniser une vie en société et au profit des personnes dysphoriques de genre, de conserver une définition des genres liée au sexe biologique tout en intensifiant la déconstruction de stéréotypes de genre. Quel difficulté y aurait-il à se définir homme ou femme conformément à son corps biologique - qui lui ne pourra jamais transitionner définitivement, sinon par des ersatz -, si l'on est plus contraint par aucune injonction genrée - injonctions qui, elles, ont toujours été mouvantes au fil des époques et des cultures ? Il me semble qu'un projet de société réellement inclusif devrait, d'abord, se fonder sur cette ambition.