John Huston compose avec Plus fort que le diable une fable d’arnaque et d’imposture dont la couleur première est l’ironie grinçante. Le film joue en permanence sur le décalage entre l’apparence et la réalité, substituant au suspense traditionnel une comédie de caractères où l’abjection se pare d’élégance. L’emprise du réalisateur se lit d’abord dans le choix des cadres : la caméra d’Oswald Morris capte les ruelles et la piazza de Ravello avec une netteté presque documentaire, l’éclairage noir et blanc exacerbe les textures et confère aux visages une expressivité mordante, transformant le décor en partenaire dramatique.

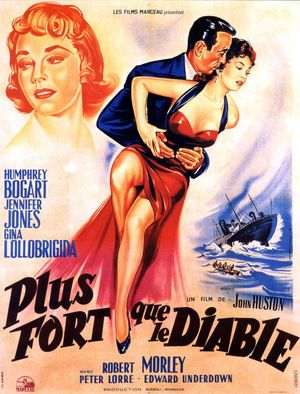

Humphrey Bogart, loin d’être ici l’antihéros tragique auquel on le réduit parfois, incarne un protagoniste secoué mais lucide, son phrasé devenant instrument de satire. Autour de lui, Jennifer Jones et Gina Lollobrigida tissent des variations de cupidité et de naïveté ; Peter Lorre et Robert Morley ajoutent des traits d’une comédie à la fois sèche et baroque. La direction d’acteurs privilégie la suggestion et le sous-texte ; les silences ont souvent plus d’acuité que la réplique, et Huston sait tirer du non-dit une ironie implacable.

La partition scénaristique, écrite avec l’apport de Truman Capote, oscille entre pastiche et improvisation. Ce traitement au jour le jour insuffle au film une fraîcheur de carnaval ; il lui vaut cependant une inégalité de ton. Le découpage se montre parfois lâche, la causalité narrative cède à la digression et certaines séquences paraissent tenir plus du happening que d’une architecture dramatique serrée. Les retouches de montage et la voix off ajoutée ultérieurement ont tenté de recoudre ces morceaux mais n’effacent pas la sensation d’un dispositif volontairement bancal.

Esthétiquement, la réussite tient à l’alliance d’un regard néo-réaliste et d’un humour corrosif ; les travellings modestes, les plans rapprochés sur les visages et le travail sur la profondeur de champ organisent une mise en scène qui sait être ludique sans renoncer à la précision. La musique de Franco Mannino accompagne sans caricaturer, laissant la couleur comique émerger des situations et des caractères.

Le film divise donc : sa vitalité et son esprit de dérision séduisent, son intermittence structurale irrite. C’est précisément dans cette tension que réside son intérêt : Huston offre moins un spectacle homogène qu’un laboratoire de tonalités, une tentative de subvertir le film de genre par la fable et la parodie. On en sort tenté par l’admiration pour l’audace et, en même temps, conscient des failles qui empêchent l’œuvre de devenir pleinement magistrale.