À l’heure où les images virtuelles règnent en maîtres sur une industrie cinématographique en perte constante d’ambition artistique et de créativité, seuls quelques réfractaires osent encore s’opposer à l’empire de la virtualité en œuvrant à la survie d’un cinéma traditionnel, à l’ancienne, où l’intrigue et ses personnages prévalent sur la vanité tape-à-l’œil de la surenchère spectaculaire. Si Christopher Nolan s’impose actuellement comme la figure de proue de ce mouvement de résistance, adepte du tournage sur pellicule et des effets spéciaux mécaniques, un retour éclairé sur les années 80, la décennie où le cinéma populaire a basculé définitivement dans un système commercial basé sur l’outrance technologique, permet de mettre en lumière les premiers signes de cette résistance, étroitement liée à la peur fascinée de la machine. Une peur exorcisée de manière évidente à travers le genre de la science-fiction, de la traque des androïdes de Blade Runner (1982) à la figure du policier cybernétique de Robocop (1987). Si Ridley Scott exprime cette peur en mêlant la science-fiction au genre du film noir, et Paul Verhoeven à celui du film de justicier, un réalisateur débutant (appelé à devenir le pape de l’action à Hollywood) s’invite dans le débat futuriste en balançant sans crier gare sur les écrans un cocktail explosif de science-fiction, d’action et d’horreur survivaliste, qui deviendra un objet de culte pour les cinéphiles de tous bords. Le jeune homme s’appelle John McTiernan. Son film : Predator.

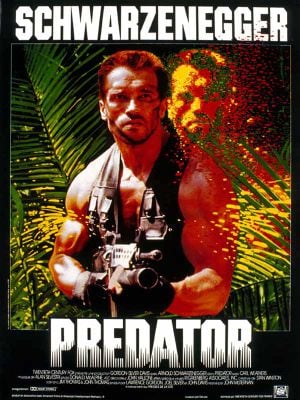

Succès foudroyant au box-office en 1987 (98 millions de dollars récoltés pour un budget de seulement 15 millions), Predator reste gravé dans l’inconscient des spectateurs comme un film d’action majeur dans la carrière musclée d’Arnold Schwarzenegger, où un groupe de militaires se fait décimer méthodiquement dans une jungle oppressante par une créature venue de l’espace. Si le film n’a pas volé sa réputation de modèle du genre, tant il abonde en scènes d’action fracassantes ou en tensions liées à son décor de huis clos forestier, en célèbres répliques percutantes (« S’il saigne, on peut le tuer », « On n’a pas le droit de faire ça à un homme », « T’as pas une gueule de porte bonheur ») et en mises à mort spectaculaires, force est de constater que c’est ironiquement cette réputation qui peut le réduire aujourd’hui à un bon film bourrin où se mettent sur la tronche Schwarzy et un alien belliqueux en plastique. Or, au-delà de ce statut (trop) évident, Predator vient s’inscrire légitimement dans la problématique futuriste qui hante les années 80, cette peur viscérale face à une technologie qui dépasse l’humain, face à un progrès monstrueux dans la mesure où il échappe à tout contrôle. Pour peu qu’on se donne la peine de déceler les symboles derrière les fusillades, les indices tapis dans les profondeurs effrayantes de sa jungle mortifère, Predator transcende littéralement le vernis de son genre et de sa violence intrinsèque.

Réalisateur débutant en 1987, on imagine un jeune McTiernan tenu de respecter le cahier des charges imposé par son distributeur (la 20th Century Fox) et son producteur Joel Silver, à savoir celui d’un blockbuster estival destiné à s’imposer au box-office. Une contrainte que respectera le cinéaste en proposant un modèle d’efficacité. Un prologue aussi court que mystérieux montrant un vaisseau pénétrer l’atmosphère terrestre, des protagonistes caractérisés et des enjeux posés lisiblement en seulement 10 minutes (un groupe de militaires doit sauver un ministre disparu en pleine jungle, mais va se retrouver traqué et décimé par un prédateur invisible), une construction en trois actes distincts (introduction, extermination du groupe, duel final) rythmée par une montée en puissance de l’action et de la tension liée à la créature antagoniste, une utilisation exemplaire de la suggestion (vue subjective thermique de l’alien, plans courts et parcellaires lorsqu’il faut le montrer) et une bande-originale tour à tour épique et angoissante signée Alan Silvestri. Avec en prime Arnold Schwarzenegger en tête d’affiche (déjà connu pour ses rôles iconiques dans Conan le Barbare et Terminator) et des ingrédients de science-fiction (un genre convoité par les studios depuis le triomphe de Star Wars), Predator se donne à voir dans un premier temps comme le parfait prototype du film d’action américain, du blockbuster dopé à la testostérone.

Néanmoins, lorsque l’on scrute le film au-delà de son épiderme de grosse production virile, on décèle dans Predator une volonté manifeste, de la part de son réalisateur, de contourner les codes du genre pour proposer au spectateur autre chose qu’une simple fresque guerrière. Si la jungle apparaît d’abord comme le théâtre d’affrontements brutaux et de fusillades sanglantes (massacre d’un camp de mercenaires, élimination des frères d’armes du Major Dutch – incarné par Schwarzenegger), force est de constater que cette débauche de violence est toujours vaine, ne résout jamais rien. Chaque scène d’action, aussi spectaculaire soit-elle, se solde par un échec cuisant. À l’image de cette séquence d’anthologie où Dutch et ses hommes, ayant enfin repéré la créature qui les traque, ouvrent le feu dans un déluge de balles apocalyptique… en vain ! (« Y a rien, pas le cul d’une trace. Pas de sang, pas de mort. On n’a rien touché. ») Une démonstration pyrotechnique délirante mais totalement impuissante. McTiernan retourne un code jusque-là immuable du film d’action contre lui-même, en filmant une fusillade inutile. L’arsenal des armes lourdes est inefficace ? Le scénario s’engage alors dans une approche furtive, Dutch et ses hommes bricolant une série de pièges de boyscouts pour tenter de capturer l’alien (séquence filmée à la manière d’un training montage, très populaire dans les années 80). Même échec. Même impuissance face à la bête.

La mécanique d’ordinaire bien huilée de l’action se grippe, il y a quelque chose de pourri au royaume du muscle et des guns. Une perversion des codes que Predator emblématise à travers le personnage de Dillon (incarné par Carl Weathers), l’organisateur de la mission. Lorsque les morts s’accumulent, sa confrontation avec Dutch prend des allures de discours métatextuel sur la fabrication même du film, comme un dialogue à double fond entre le producteur de blockbuster et son metteur en scène : « Et tu nous as expédiés tous les six au massacre avec un roman à la con. Je vois que tu as bien changé, Dillon. Jusqu’ici j’avais confiance en toi. / Je me suis réveillé. Fais-en autant. Dutch, tu es utile comme un outil qu’on peut jeter après usage. Alors j’ai utilisé cet outil au mieux de nos intérêts. / J’suis pas un outil qu’on met à la ferraille. Et je déteste ce genre de boulot. » Comme s’il pressentait déjà la désincarnation galopante des blockbusters d’action, McTiernan s’amuse à en parasiter les codes, à la manière d’une mise en abyme, une réflexion sur le genre à l’intérieur même de son film ; méthode qu’il maniera jusqu’à la parodie dans Last Action Hero quelques années plus tard.

Mais ce n’est pas à une condamnation du genre de l’action qu’aboutit la déconstruction de ses codes dans Predator. Au contraire, McTiernan y opère une régénération, une modernisation du genre qui permettra à son film de perdurer et à la fresque guerrière d’entrer dans une ère nouvelle, à visage humain (comme il le confirmera avec le personnage antihéroïque de John McClane incarné par Bruce Willis dans la saga Die Hard). Le réalisateur fait tomber les icones de l’action de leur piédestal pour mieux les humaniser. Visionné sous cet angle, Predator se révèle être un survival à la gloire de l’homme naturel. Dans le décor faussement édénique d’une jungle menaçante et face à la menace d’un monstre technologique (l’alien, bardé de gadgets élaborés, incarne la peur de la robotique), c’est à une renaissance de la figure du héros que nous assistons. Le troisième et dernier acte du film, le face à face entre Dutch et la créature de l’espace, porte à lui seul toute la charge symbolique de l’intrigue. Ses hommes ayant tous été massacrés par la bête, Dutch tente de lui échapper par tous les moyens. Dans sa fuite, il dégringole le long d’une pente avant de tomber du haut d’une gigantesque cascade. Chute du héros, au sens littéral comme au figuré, qui le mène sur un rivage boueux, où le monstre finit par le rattraper, mais étrangement, en le perdant de vue. Dutch comprend vite que la boue agit comme un écran entre son corps et la vision thermique de la créature, tandis que celle-ci perd son précieux camouflage optique au simple contact de l’eau. Inversion élémentale du rapport de force. Retour aux sources salvateur. Le héros doit entrer en communion avec la terre (natale) pour survivre à son prédateur, au démon technologique. Embrassant un niveau de lecture purement symbolique, le dernier acte de Predator – quasiment sans paroles – opère en même temps qu’un renversement dramatique (le chasseur devient le chassé et vice versa), un retour aux origines, à l’essence même du cinéma. Littéralement, en revenant à des trucages tangibles, lorsque le monstre tombe le masque pour révéler un hideux faciès porcin à mandibules (effet saisissant de maquillage et d’animatronique) et figurativement en installant son dénouement dans un décor primitif, originel, et en poussant son héros à exploiter ses propres ressources, tel un nouvel homme préhistorique. Dutch viendra à bout des oripeaux technologiques de son adversaire au terme d’un véritable affrontement à mains nues à l’issue duquel le prédateur finit écrasé par un énorme tronc d’arbre. Autrement dit, c’est la nature qui l’emporte sur le progrès artificiel. Les forces telluriques triomphent d’une technicité devenue monstrueuse.

Ainsi, c’est un véritable manifeste pour le cinéma à l’ancienne que nous propose McTiernan, face à la montée en puissance des blockbusters misant tout sur leurs effets spéciaux. S’il adopte en apparence la structure et les codes commerciaux de ces nouvelles machines taillées seulement pour le succès en salles, c’est pour mieux les dynamiter de l’intérieur (l’image presque finale du prédateur agonisant qui s’autodétruit dans une explosion nucléaire n’est pas innocente). Predator règle ses comptes avec un cinéma superficiel perdant de vue la qualité du scénario et la caractérisation, l’iconisation de ses personnages, pour s’imposer comme un classique à la fois du film d’action, du survival et de la science-fiction. Au terme d’une décennie technologique qui n’aura cessé de glorifier la toute-puissance du matérialisme, Predator fait le pari gagnant du retour à un art visuel tourné vers l’essentiel, vers la naturalité, en réaffirmant, envers et contre la mécanisation croissante des esprits, une foi inébranlable en l’homme. Plus qu’un simple actioner bourrin opposant Schwarzenegger à un alien en plastique, Predator est un film humaniste.1