Dans le frémissement discret d’un matin anglais — cette humidité qui colle aux cils, ce ciel qui hésite à offrir son bleu — Quatre mariages et un enterrement revient comme une braise que l’on ranime, une réminiscence qui ne joue ni la nostalgie agressive ni l’ironie distante, mais qui cherche au contraire à garder la tendreté intacte, comme on protège une lettre qu’on n’ose plus relire. Plus de trente ans après sa sortie, le film de Mike Newell demeure une leçon de légèreté grave : il enseigne comment le comique peut abriter une douleur douce, comment le rire peut servir de paravent à l’amour non avoué, et comment la caméra — quand elle sait se faire discrète — peut capter l’infime en le transformant en vérité.

Newell pratique un cinéma de l’ellipse et du maintien ; sa mise en scène sait ménager des espaces où les émotions peuvent se déployer sans harcèlement. Le découpage, souvent modulé en plans moyens et en cadres serrés, laisse aux visages le soin de traduire l’indicible ; les mouvements de caméra, rares mais justes, accompagnent plutôt qu’ils n’imposent : un travelling lent qui suit un personnage hors champ, un plan fixe qui s’ouvre sur une révélation silencieuse, un champ/contrechamp qui retarde la parole jusqu’à l’étouffer presque, pour laisser passer le souffle du non-dit. Cette économie de geste est une discipline : elle oblige le montage à respirer, autorise les fins de phrase à être faites d’un regard, et permet à la lumière — souvent diffuse, parfois mordorée par une fin d’après-midi — d’inscrire sur la peau des acteurs la patine des heures.

La musique, choisie avec une économie de moyens, joue un rôle d’aiguillon émotionnel sans singer la dramaturgie ; elle s’installe comme une ponctuation plutôt qu’une banderole. Ainsi certains épisodes s’achèvent dans un souffle, non dans un point d’orgue ; le film préfère la suggestion au martèlement. Cette retenue musicale s’accorde au travail de montage qui privilégie la continuité organique des instants : les raccords de regard, les micros-inflexions du corps, les petits décalages temporels deviennent des moteurs dramatiques. Newell transforme la comédie sociale en fable intime où la texture des plans — la profondeur de champ, le positionnement des personnages dans le cadre, la manière dont la géométrie des images crée proximité ou éloignement — participe à l’histoire autant que les répliques.

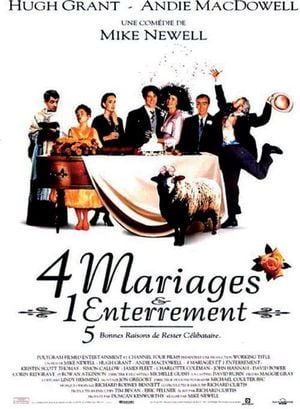

Il faut parler des acteurs, non pour dresser un palmarès, mais pour dire comment le jeu s’insère dans la chair du film. Hugh Grant y est ce personnage d’une maladresse élégante, d’un sourire qui n’est pas armure mais hésitation ; il habite le cadre avec la douceur d’un homme qui a appris à masquer sa douleur derrière l’esprit. Andie MacDowell, quant à elle, entre comme une lumière qui dérange : son visage, à la fois ouvert et retenu, fait bouger l’axe de l’écran. Leur alchimie tient moins à la démonstration qu’à la prise de risque du silence ; les scènes où leurs regards se croisent sans se confier sont d’une intensité qui tient à la mise en cadre, à la façon dont la caméra accepte de rester en retrait pour capter l’ébauche d’un éventuel amour. L’ensemble des rôles secondaires, réunis en une constellation d’amis et d’amantes, compose une polyphonie humaine ; chaque personnage, même le plus mineur, reçoit un plan, un soupir, une ellipse qui le rend vivant.

La comédie, dans ce film, n’est jamais un simple divertissement ; elle devient pudeur, ritualisation du contact humain. Les mariages, multiplement filmés, servent de variations sur un seul motif : la possibilité et la fragilité du lien. Les scènes de groupe sont travaillées comme des tableaux chorégraphiés ; Newell distribue les regards, joue des interpénétrations de plans, des contrepoints sonores et des fondues qui laissent percevoir des micro-histoires derrière l’image principale. C’est un cinéma des surfaces sensibles : les étoffes qui frémissent, les gestes de la main, les hésitations devant l’orgue de l’église — autant d’indices qui, mis bout à bout, racontent plus qu’une ligne de dialogue.

L’enterrement, pivot annoncé, occupe une place morale et formelle : non pas un prétexte au mélodrame, mais une fracture qui rend visibles les vérités jusque-là contournées. Le traitement de cette séquence est exemplaire par sa modestie : la lumière s’affadit légèrement, le rythme se resserre, les cadres se rapprochent ; le plan y devient presque un instrument d’écoute. L’émotion y surgit dans la simplicité — une inflexion de voix, un silence prolongé, un regard qui cède — et le film évite la grandiloquence par une intelligence du choix formel. L’enterrement ouvre une faille qui transforme l’ensemble des scènes précédentes : les plaisanteries prennent un autre poids, les gestes doux deviennent des offres révisées, les rendez-vous manqués se chargent d’une douleur plus nette.

Au fond, ce film est une méditation sur la temporalité des cœurs. Il montre comment la vie se construit en épisodes, en seuils où l’on peut, si l’on y consent, se reconnaître enfin. La caméra sait filmer ces seuils ; elle sait aussi choisir le bon éloignement, la juste proximité qui permettent à l’émotion de ne pas se consumer dans l’explicite. La langue cinématographique du film — la manière dont s’articulent plan, lumière, mouvement et montage — finit par composer une partition dont la musique est l’attente. Les silences, ici, sont lourds de sens ; les rires, parfois, sonnent comme des gestes de protection.

La beauté du film tient à ce paradoxe : il est à la fois léger et profond. Léger parce qu’il porte l’art de la moindre phrase ; profond parce qu’il choisit la gravité des détails. Il nous invite à reconnaître que l’amour n’est pas toujours spectaculaire ; souvent, il se loge dans des hésitations, dans des retours en arrière, dans des tentatives de réparation minuscules mais essentielles. La séduction de Newell tient à sa capacité à rendre ces micro-décisions palpables, à les inscrire dans une esthétique de la retenue.

Pour qui aime le cinéma qui s’offre sans ostentation, qui préfère l’épaisseur discrète d’un regard à la démonstration, Quatre mariages et un enterrement reste une œuvre qui apaise et ébranle ; elle nous rappelle que le goût des vies tient à la capacité de tenir l’équilibre entre l’attente et le don. Le film ne promet pas des fins triomphales ; il propose des commencements tempérés, des promesses voilées, une politique du cœur qui sait qu’aimer, c’est accepter d’être vulnérable. Ainsi, trente ans après et plus, il conserve la force d’une confidence rendue publique, d’un murmure devenu récit, et nous offre — dans la modestie de ses moyens et la justesse de son regard — la sensation intacte d’avoir été touché par la vérité d’un instant.