Étrange et très beau film The Smashing Machine, dans lequel Benny Safdie poursuit le geste initié avec la série The Curse en triturant les formes dominantes du spectacle américain (la télé, le biopic) pour s’en servir comme d’un laboratoire autour du jeu, de la scène et du réel.

On trouve la matrice de cela dans le clip qu’ont réalisé les Safdie pour OPN, Lost but never alone, une de leurs dernières collaboration : ils y inventaient un épisode de sitcom quelconque des années 80, avec rires pré-enregistrés et décors interchangeables, parasité par l’irruption d’un téléphone portable qui plonge tout une famille dans l’embarras. Le patriarche finit par démolir l’engin anachronique, littéralement subversif, que son fils punk essayait de lui dissimuler et ce dernier part se réfugier dans sa chambre où il canalise sa rage adolescente dans un solo de guitare qui fait voler en éclat les trois pans de murs et découvre le plateau.

Dans le clip, le téléphone, c’est l’irruption du réel (on pourrait dire, du présent, du temps) qu’on ne veut pas voir dans la fiction télévisée. Comme l’est la fausse malédiction de The Curse qui, en révélant l’impensé et la mauvaise conscience de ses personnages de TV hosts en terre inconnue, vient dérégler (comme on le dirait de l’image d’une vieille télévision) leur émission comme leur existence. Et comme l’est, pour Mark Kerr, son inconcevable première défaite dans The Smashing Machine, défigurant la success et love story que l’on découvre dans le reportage introductif. Mark rentre de rehab et ne supporte pas que sa compagne n’ait pas mieux cadré la pousse de son cactus, devenu monstrueux dans l’intervalle (scène superbe qui se joue autour d’un geste très simple, la manière dont un personnage tend un couteau à un autre). Le réel lui devient intolérable. Le cactus, c'est lui.

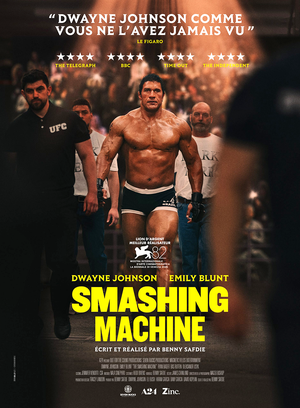

Le corps de Mark est un déguisement, une anomalie qui inverse l’espace de la fiction et celui du réel. Le personnage prend alors peu à peu conscience de ce décor, qui devient trop petit pour lui, trop vrai, il ne sait plus comment l’habiter tout comme il ne sait pas quoi faire des émotions qui l’assaillent. On est plus dans la surface de la sitcom, même si on en garde les cadrages, mais dans ses replis, dans la trivialité étouffante qu'elle cherche d'ordinaire à nous cacher. Et cette trivialité devient la matière même d'un biopic sportif dont les meilleures scènes s'articulent autour de petits riens (préparer un smoothie, tailler un cactus, parler avec une inconnue dans une salle d'attente, monter dans un manège) plutôt qu'autour du ring. C’est l’expérience singulière que propose le film : et si on essayait de contenir l’un des corps les plus spectaculaires qu’aient produit Hollywood, ce Hulk entre les murs trop petits d’une sitcom ? Comme dans le clip, le personnage finit par exploser et la porte qu’il démolit dans un accès de colère virile pendouille comme du carton.

Il faut alors apprendre à sortir, du décor comme de soi. Apprendre à perdre, à dire, à faire une place à l’autre pour réintégrer le réel. Dans le fond, The Curse et The Smashing Machine racontent la même chose : le chemin douloureux de personnages qui doivent apprendre à devenir des personnes, real people. D’où ce dernier plan magnifique qui filme de loin le vrai Mark Kerr (gêné en retour par le dispositif de fiction) faire ses courses. Certes, cela semble à la fois plus modeste et moins vertigineux que The Curse mais quelque part cela va aussi plus loin. On substitue la douceur à l'humiliation. Ici, le personnage principal parvient à rétablir la gravité et se maintenir dans le monde et c’est déjà bien assez.