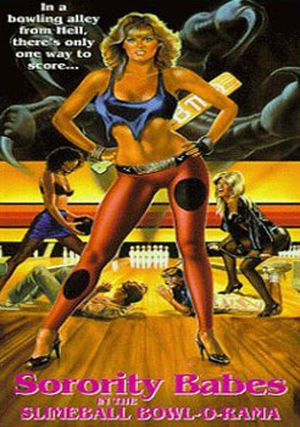

Après des débuts prometteurs chez Empire (Dreamaniac, Creepozoids), David DeCoteau s’attela à son futur domaine de prédilection : le slasher pour teenager. Avec son titre imprimé en caractères rose bonbon, ses synthétiseurs, et son actrice entreprenant de faire tomber les quilles, Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama nous promettait un divertissement débridé et coquin.

Un groupe de joyeux drilles tentent d’espionner la cérémonie d’intronisation d’une sororité. Au programme, fessées et crème fouettée sur le corps. Il est admis que les bizutages ont pour but d’humilier les rookies en déversant notre mal-être sur eux, mais certainement pas de la chantilly. Les étudiants vont pousser le vice plus loin en allant mater les donzelles sous la douche.

Surpris durant leur séance de voyeurisme, les coupables devront faire amende honorable en entrant par effraction dans un centre commercial afin de ramener le trophée du bowling. Cette mauvaise blague va néanmoins prendre une tout autre tournure lorsque les intrus vont accidentellement renverser la coupe et libérer un lutin facétieux capable d’exaucer tous leurs vœux. Malheureusement, les adolescents sont loin de se douter que chacun de leurs souhaits impliquent d’en assumer les conséquences insoupçonnées.

David DeCoteau aurait probablement souhaité devenir un grand réalisateur de série B. Ce n’est certainement pas Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama qui lui en donnera l’occasion malgré son défilé de Scream Queens affrétées pour l’occasion (Linnea Quigley, Brinke Stevens, et Michelle Bauer). Tourné en à peine 12 jours la nuit dans un bowling de Californie, cette modeste production ne lui laissait guère le loisir de tirer au flanc et encore moins de toucher les boules, contraint de laver le sol chaque soir avant de rendre les clés au propriétaire de la salle.

Largement influencé par Evil Dead, Sorority Babes in the Slimeball Bowl-O-Rama prend rapidement la forme d’une comédie adolescente avant de dériver vers une partie de cache-cache peu emballante, orchestrée dans les parties communes d’un centre commercial. A l’instar de Dreamaniac, les filles se transforment en succubes avides de chair humaine. Seule la tête faisant office de boule de bowling permet véritablement de raccorder le meurtre à cette intrigue fantaisiste très vaguement inspiré de la nouvelle de WW Jacobs (La Patte du Singe). Ceux qui recherchent une objectivation de la gente féminine mêlée à une appropriation obtuse et édulcorée de motifs giallesques devraient certainement y trouver leur intérêt.

Plus soucieux de trouver un titre accrocheur que de produire un bon film, Charles Band organisa un brainstorming en interne pour décider de l’identité à donner à ce petit slasher prototypique répondant à l’origine au nom de The Imp. Effets ringards, facéties étudiantes, des meurtres saugrenus et poitrines opulentes, tout semblait réuni pour en faire un classique des années 80… Le public aurait certainement aimé croire en cette promesse. Mais comme l’a dit un jour le grand philosophe Mick Jagger «You can’t always get what you want».

Le sage pointe la lune, l’idiot regarde le doigt. Alors s’il te faut un guide pour parcourir l’univers étendu de la Full Moon Features, L’Écran Barge te fera découvrir le moins pire et le meilleur de l'oncle Charles Band, le Walt Disney de la série bis !