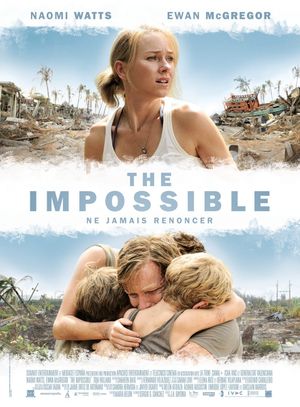

Qui est le film ?

Avec The Impossible (2012), J. A. Bayona signe son deuxième long métrage après L’Orphelinat. S’il quittait alors le gothique domestique pour embrasser le récit de catastrophe, il ne s’agissait pas tant d’un virage mais qu'une extension : continuer à interroger la manière dont les images peuvent accueillir l’effroi et l’intime. Le film revient sur le tsunami de 2004 en Thaïlande, catastrophe dont l’ampleur échappe à toute représentation. Bayona choisit de l’aborder à travers une famille européenne en vacances, inspirée du témoignage de María Belón. En surface, le film promet donc un spectacle de survie : montrer l’onde, la destruction, le chaos. Mais sa véritable promesse se situe ailleurs : faire de cette déflagration collective l’épreuve d’un noyau familial, et interroger la manière dont un désastre global se vit dans l'intime.

Que cherche-t-il à dire ?

Le projet du film est double et tendu. D’un côté, rendre compte de l’immensité de la catastrophe : le bruit, la fureur, la matière fluide qui engloutit tout. De l’autre, ramener cette immensité dans un espace réduit, celui d’une famille, et par extension d’un spectateur invité à s’identifier. Son ambition est éthique autant qu’esthétique : trouver une forme qui permette de témoigner sans réduire, de compatir sans édulcorer.

Par quels moyens ?

Le récit se construit selon une géométrie claire : avant, pendant, après. Le tsunami n’est pas un simple décor spectaculaire mais un moment d’initiation. La catastrophe fracture la continuité ordinaire et oblige chaque personnage à se redéfinir. Le désastre devient donc non pas une fin du monde mais une scène de vérité : c’est dans le chaos que surgit ce qui, de chacun, tient debout ou s’effondre.

Bayona oscille entre le panoramique et le gros plan, entre la vague filmée comme un monstre et les plaies filmées à quelques centimètres. Ce montage d’échelles force le spectateur à naviguer entre immensité et intériorité. La caméra aspire dans la panique, comme pour dire que la catastrophe n’est pas un spectacle lointain.

Le film trouve son centre dans le corps blessé de Maria (Naomi Watts). Ses plaies, son épuisement, son immobilité, refusent l’ellipse : il faut regarder la chair souffrir. Face à elle, le corps paternel (Ewan McGregor) incarne l’action, la recherche, mais aussi l’impuissance.

Le design sonore est un dispositif dramatique essentiel. L’approche de la vague est annoncée par une perturbation acoustique, puis l’explosion sonore envahit. Pendant l’engloutissement, la bande-son se fragmente : voix étouffées, bruits d’impact, silences abyssaux.

L’usage des effets, mêlant trucages pratiques et numérique, vise la crédibilité physique : restituer l’écrasement de l’eau, la désorientation, la panique. L’image spectaculaire est constamment ramenée au corps immergé. C’est une ligne fragile, car l’émerveillement technique pourrait tourner au sensationnalisme, mais Bayona cherche à maintenir le curseur du côté de l’expérience.

La charge émotionnelle est forte : retrouvailles, pleurs, musique. Le film n’élude pas le mélodrame, mais tente d’en contenir les excès en allongeant les plans, en laissant durer les gestes, en refusant le montage trop appuyé. Cela peut sembler juste ou excessif selon la sensibilité du spectateur.

Le choix de centrer l’histoire sur une famille européenne interroge : l’universalité du drame mondial se trouve réduite à une perspective occidentale. Si Bayona ménage une place aux habitants locaux, présentés avec dignité et solidarité, le film n’échappe pas à la critique d’un point de vue partiel. La tension éthique demeure, et c’est aussi ce qui rend le film discutable et donc nécessaire à penser.

Où me situer ?

Je regarde The Impossible avec une admiration mêlée de réserve. J’admire la rigueur sensorielle, la manière dont Bayona ose filmer le corps blessé sans détour, et la puissance de Naomi Watts. J’admire aussi cette capacité à montrer la solidarité anonyme, les gestes qui deviennent héroïques. Mais je ne peux ignorer la limite de la perspective choisie, qui condense une catastrophe collective dans l’expérience d’un seul foyer occidental.

Quelle lecture en tirer ?

Le film nous invite à penser la catastrophe non pas comme un instant spectaculaire mais comme une durée intime, faite de plaies, de cicatrices, de souvenirs qui ne s’effacent pas. Bayona affirme qu’une image de désastre ne vaut que si elle nous renvoie à une expérience de care, de soin, de solidarité.