Dans la poussière brûlée d’un matin sans âge, des voiles fendillent la mer comme des cicatrices et les lances se lèvent à l’horizon, dressées vers un ciel où les dieux se sont tus. Ainsi Troie se déploie, non comme une épopée triomphale mais comme l’écho d’un monde au bord de l’effritement, crépuscule d’or et de sang où chaque silhouette se tient entre la légende et la chair. Wolfgang Petersen filme cette bascule avec un regard qui ne croit plus tout à fait aux mythes mais refuse de les laisser mourir, cherchant dans la lumière des armures et dans le tremblement des visages l’ombre d’un chant ancien, altéré mais encore vibrant.

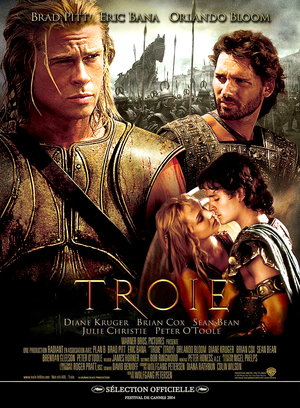

La mise en scène organise l’espace pour dire la fragilité derrière le bronze. Les armées se dispersent sur des rivages de poussière, les tentes claquent comme des paupières inquiètes, et la caméra glisse, presque pudique, sur les visages de ceux qui savent que leur nom ne survivra qu’au prix d’une mort exemplaire. Au centre, Brad Pitt incarne un Achille taillé dans le marbre et la colère, corps sculpté comme une armure mais prison de sa solitude. Petersen le filme souvent en plans larges, isolé dans la masse, silhouette offerte au vent comme une flèche plantée dans le temps. Son regard, froid et absent, porte moins l’orgueil que l’usure. Lorsque le duel avec Hector s’engage, le découpage se resserre, épouse les mouvements, transforme la violence en chorégraphie où le métal, plus qu’un fracas, devient pulsation intime.

Face à lui, Éric Bana donne à Hector une noblesse presque terrienne. Les plans sur lui sont stables, enracinés, comme si Troie tenait encore debout à travers sa seule présence. Sa démarche est lourde de devoirs, sa voix légèrement voilée par l’inéluctable. Lorsqu’il observe depuis les remparts les voiles grecques entassées comme une forêt de pierres dressées, le cadre laisse flotter un souffle de mélancolie, que la musique de James Horner recueille dans ses cordes et ses voix plaintives. Le drame, ici, ne se loge pas dans la victoire ou la défaite, mais dans ce temps qui se retire des gestes des hommes comme une mer trop longtemps contenue.

La lumière, souvent cuivrée, pare la cité d’une beauté déjà rongée par l’ombre. Les intérieurs se consument de lueurs instables, torches qui vacillent sur les visages de Priam, d’Andromaque, d’Hélène, comme pour dire la fragilité d’un monde où les dieux se sont détournés. Ils ne parlent plus dans les flammes, ne gravent plus leur volonté dans les entrailles d’un animal sacrifié. Ce sont les hommes désormais qui doivent fabriquer leur éternité. Le prologue, avec Achille couché dans la poussière, le regard perdu vers un firmament muet, interroge sans réponse : à quoi sert la gloire si elle ne comble pas la solitude ?

Petersen filme la guerre avec une lisibilité presque classique. Les affrontements ne sombrent pas dans la fureur indistincte ; les masses s’ordonnent, se heurtent, se fragmentent. La caméra, souvent aérienne, suit les stratégies plus que le carnage. Mais cette rigueur, si elle évite la confusion, laisse parfois échapper la sensation du chaos véritable. Le film admire les grandes fresques hollywoodiennes, convoque l’ombre de Ben-Hur ou Spartacus, mais son souffle demeure contenu, comme retenu par la mécanique des studios. Certaines scènes, trop lisses, semblent chercher la grandeur sans toujours la trouver. Les dialogues, dans leur solennité, effleurent parfois la raideur, là où l’émotion aurait nécessité un tremblement plus nu.

Et pourtant, le film touche à la vérité dans ses moments de silence. Quand Priam, joué par Peter O’Toole, vient s’agenouiller devant Achille pour réclamer le corps de son fils, tout vacarme s’éteint. La tente devient sanctuaire. La lumière se pose sur les rides du roi comme sur une fresque à demi effacée. La caméra se fait humble, presque immobile. Cet instant dépouillé confère au film sa vraie dignité : celle d’un récit où l’héroïsme se mesure à la capacité d’un homme à pleurer son ennemi. Là, le mythe retrouve sa chair.

La musique de James Horner épouse ce mouvement de balancier entre élan et perte. Elle surgit parfois en vagues lyriques mais se retire aussitôt vers des complaintes discrètes, plus proches du deuil que de la victoire. Les chœurs, comme un souffle venu de terres oubliées, évoquent les femmes qui veillent, les enfants qui survivront, les morts qu’on ne nommera pas. Le montage laisse exister ces suspensions, ces regards qui ne savent que dire. À travers eux, le film rappelle que l’histoire de Troie n’est pas seulement celle des héros, mais celle des ombres qui les accompagnent.

Cependant, l’ambition du film laisse affleurer ses limites. En écartant les dieux, le récit gagne en rationalité mais perd une part d’invisible. La cité brûle, mais aucune colère divine ne tremble dans le ciel. Les décors numériques, si monumentaux soient-ils, paraissent parfois trop polis, trop maîtrisés pour laisser naître le mystère. Troie aurait pu s’aventurer plus loin dans la nuit, risquer l’inconfort, la fêlure sacrée. On y perçoit l’ombre de ce qu’il aurait pu être : une méditation plus âpre sur la mortalité, sur la beauté brisée des hommes qui se dressent face au destin. Il choisit parfois la clarté du geste, au détriment de la profondeur du doute.

Et malgré cela, une trace demeure, comme un éclat de sel sur la peau après la mer. Troie ne bouleverse pas le mythe, ne le réinvente pas, mais il lui rend un hommage sincère, grave, respectueux. On n’en sort pas ivre de visions, mais légèrement déplacé, comme si un souffle ancien avait traversé la salle. Les héros s’évanouissent dans le vent, les navires disparaissent dans la brume, et leurs noms continuent de flotter, quelque part, entre la mémoire et le rêve.

Reste ce tremblement ténu entre la grandeur espérée et sa réalisation imparfaite. Petersen ne conquiert pas la légende, mais il l’effleure de ses doigts, avec la mélancolie de ceux qui savent que notre monde ne se laisse plus entièrement séduire par les récits antiques. Et tandis que Troie s’embrase dans les derniers plans, ce n’est pas la gloire qui triomphe, mais un silence. Un silence persistant, semblable à une cendre tiède dans la paume, où reposent les fragments d’un rêve que le temps n’a pas encore totalement consumé.