Il y a quelque chose d’épuisé dans le cinéma mondial contemporain, quelque chose qui sous couvert d’universalité morale s’est progressivement vidé de tout ancrage. L’Iran n’y échappe pas. Depuis quinze ans, une partie du cinéma iranien — celle qui plaît tant aux festivals occidentaux — a troqué la colère pour la métaphore, la politique pour la parabole. On applaudit des fables polies sur la vérité, la culpabilité, la faute, où la caméra flotte entre les murs d’appartements sans qu’aucun souffle du réel ne les traverse. Asghar Farhadi en est devenu le visage : scénariste virtuose de l’ambiguïté désormais confiné dans une neutralité confortable, celle d’un “cinéma humaniste” sans conflit. Ce qu’il nomme dilemme moral n’est souvent qu’un arrangement élégant avec l’ordre existant. Cette élégance narrative devient, chez Jafar Panahi, une condition politique. Farhadi rassure : tout le monde a un peu tort, donc personne n’a raison. Panahi dérange : personne ne peut avoir raison dans un monde où la vérité est interdite. Son cinéma ne prétend pas dire l’universel, il dit l’Iran. Il cherche la vérité même sale ou inachevée sans se soucier du consensus.

Comme souvent, tout commence par une voiture. Un couple à l’avant, un enfant à l’arrière, la route, la nuit. L’image a quelque chose de familier, presque rassurant, jusqu’à ce que le choc survienne. Un chien traverse, la voiture le percute. Le titre se vérifie, l’accident paraît simple. Mais le détail devient fissure. Le trio s’arrête dans un garage où l’attente prend une autre tournure : le garagiste, Vahid (Vahid Moshaberi), se fige. Il reconnaît, ou croit reconnaître, dans la voix du père de famille un son venu d’ailleurs, celui de son ancien tortionnaire. Le découpage devient nerveux, le champ-contrechamp haletant, la peur circule avant même qu’on la comprenne. La scène crée un suspense organique où la mémoire remonte inexorablement.

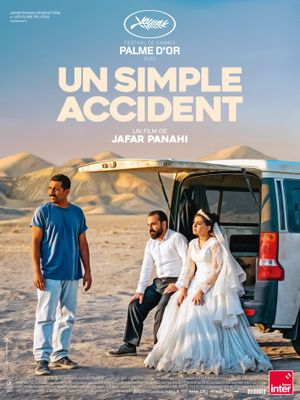

Lire le reste de la critique ici : https://onsefaituncine.com/critique-un-simple-accident-la-memoire-contre-le-pouvoir/