La rencontre avec son tortionnaire a nourri quelques-uns des plus poignants récits de ces dernières années : Incendies, de Mouawad, adapté par Villeneuve, ou plus récemment Les Fantômes de Jonathan Millet. Jafar Panahi en fait le motif central d’Un simple accident, imaginant que le hasard du titre du film entraine la confrontation d’un ex détenu avec l’homme qu’il semble reconnaître, à sa voix et au grincement de sa prothèse, pour avoir été son bourreau durant son incarcération.

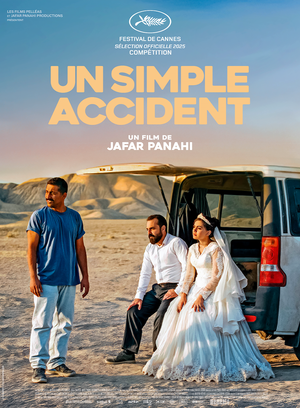

Panahi puise ici dans le matériau qui s’est imposé à lui durant sa deuxième incarcération, où sept mois durant, il a pu échanger avec ses compagnons de cellule, et dresser un tableau reproduisant toute la diversité de la société iranienne. Cette pluralité irrigue tout son film, dans lequel une équipée bancale s’improvise, où s’agrègent des personnalités très différentes, au risque salvateur de situations comiques et burlesques. C’est là la première arme du cinéaste que d’opposer à la barbarie du régime un humour qui pourrait sembler incongru : son film déborde de toute part : de désaccords, de vie, de pannes, de cérémonies interrompues, d’improvisation et d’aléas. Cette odyssée de l’après garde toujours dans le rétroviseur les traumatismes infligés, mais ne s’interdit jamais d’avancer, dans un mélange improbable duquel se dégage une poésie presque insolente, à l’image de cette séquence de photographie de mariage sur un parking.

La question centrale d’une vengeance et d’une justice officieuse, dans cette épopée clandestine, renvoie également aux conditions désormais habituelles de création du cinéaste. L’étroitesse de ce van n’est pas sans rappeler le véhicule exigu de Taxi Téhéran, et les marges de manœuvre des personnages mettent au jour la réalité d’un pays qui oscille entre l’aveuglement (les yeux bandés des torturés, ceux du kidnappé) et la surveillance continue. Le regard en surplomb proposé par Panahi consiste donc à s’interroger sur les réponses à apporter à de telles tensions : cadrer le groupe d’un côté, isoler le tortionnaire de l’autre ; mais, surtout, élargir le champ pour laisser se formuler tout l’humanisme encore présent en chacun des protagonistes. Les mariés, le photographe, l’arbitre, l’ouvrier se disputent, creusent des trous, ménagent des passerelles, prônent la désobéissance civile ou les valeurs morales, mais ne cessent jamais de vivre, dans un déplacement constant, le road movie cahoteux les conduisant jusqu’aux racines de l’humanité du détenu, sa propre famille.

Puisque les atteintes aux droits de l’homme ne pourront se régler devant une cour de justice, c’est sur les voix des hommes qu’il faudra compter. Dans les élans spontanés d’une maladresse comique, les cris spontanés de la vengeance ou la construction plus progressive d’un chœur plus serein. Du coffre scellé du van aux étendues désertiques, de la chambre d’un hôpital à un arbre nocturne, un parcours qui raconte celui d’une nation, dont on anticipe déjà, avec un optimisme forcené, la possibilité d’un après, et d’un retour à la liberté généralisée.

Un simple accident, en refusant la démonstration rigoureuse réservée au prétoire, fait de la spontanéité humaine son nerf de la guerre : contradictoire, dévorée par le doute, mais toujours nourrie d’une force vitale qui force à avancer. Et le terrible dernier plan, dont l’intensité rappelle celle de la coda de Juré N°2 de Clint Eastwood, ne dit pas autre chose.

Ce terrible son hors champ du grincement de la prothèse annonce les retrouvailles entre le tortionnaire à qui on a laissé la vie, et celui qui l’avait kidnappé. La question est de savoir s’il vient l’arrêter ou reconnaître sa gratitude quant à ce qu’il a fait pour sa femme. Panahi suspend cet épilogue au regard du spectateur, et fait, en somme, appel à la seule force de sa conviction : le défaitiste laissera le Régime reprendre ses droits, tandis que l’optimiste, probablement nourri par toute la galvanisante comédie humaine qui vient de se jouer, pourra envisager une contagion de cette solidarité.