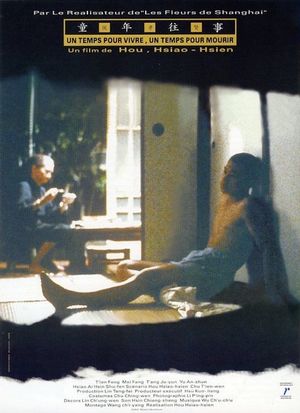

Par où commencer pour évoquer Hou Hsiao-hsien ?

Je l’ai découvert pour la première fois avec Les Fleurs de Shanghai, un film qui m’avait laissé totalement indifférent. Ce désintérêt venait surtout de mon incompréhension, à la fois de l’œuvre elle-même et du médium cinématographique qui l’entourait. Plus tard, j’ai eu l’occasion de voir The Assassin. Le film, revendiqué comme contemplatif, m’a semblé inégal : j’y percevais une recherche accrue de la beauté, mais sans vraiment comprendre d’où elle émanait au cinéma, ce qui limitait mon intérêt.

Pour ma part, j’estime que le beau émane avant tout du réel, et que le cinéma en est le relais parfait. Cette vision, je l’ai façonnée au fil du temps, à mesure que ma passion pour cet art grandissait. C’est précisément dans ce cheminement que le cinéma taïwanais a joué un rôle important.

Des œuvres comme Rebels of the Neon God ou, plus encore, Vive l’amour, que je considère comme un très grand film, ont marqué une étape décisive dans ma manière d’appréhender le septième art. Elles m’ont permis de porter un regard plus attentif et plus profond sur le cinéma de cette île d’Asie de l’Est. Là où Hou Hsiao-hsien me semblait enfermé dans une esthétique dont je ne comprenais pas la source, Tsai Ming-liang, par exemple, m’a offert une approche plus directe du réel. Cette confrontation m’a aidé à clarifier ma propre conception du beau au cinéma.

Mais est venue à moi ce DVD concernant un film de Hou Hsiaou-Hsien que j’ai pris allègrement soin d’acheter. Le film dont je parle est évidemment l’objet de ma critique aujourd’hui. C’est un film qui a réussi à cocher un certains nombres de cases qui me font me passionner pour le cinéma, et un film qui a marqué une certain vision d’un sujet que j’ai pu discuter récemment, avec The tree of Life : le souvenir. À présent en voici ce que j’en ai retenu.

Dans un premier temps, je vais revenir sur les éléments autobiographiques qui est un thème qui rentre en interaction direct avec le sujet majeur de l’œuvre, évoqué précédemment. Il sera intéressant de mêlée ces éléments avec la portée didactique ou non que peut comporter l’œuvre. Je convoque cette portée car il est simple d’observer nombre de film tentant d’évoquer les dynamiques géopolitiques se jouant entre la Chine contemporaine et ses voisins. Il est aussi simple d’observer le nombre de films ne restituant pas assez efficacement toute la matière de ces conflits. Malgré tout, le thème autobiographique de l’œuvre d’aujourd’hui, se fait plutôt ressentir comme un moteur pertinent pour aborder ces questions.

Éléments biographiques et didactisme / non-didactisme :

Ce qui est dommage avec la scène de début du film est encore une fois la voix off didactique, mais aussi l’idée qu’elle vient renchérir sur l’idée poétique que l’on a pu se faire sur la contenance du film, notamment sur ses attraits relatant la vie et la mort, des attraits profondément pré-poétiques.

Aussi, cette voix off vient masquer en un certain point l’image puisqu’elle focalise notre regard sur cette dernière et neutralise l’idée de regard sur l’habitation du père. Cela aurait été bien plus fort puisque, au sein de ce réel précis, le spectateur aurait pu restituer la complexité : comprendre que le personnage montré est le père et que ce dernier est à Taïwan, ce qui était constatable par la subtilité historique des habitats japonais que l’on aurait pu remarquer. La scène aurait été deux fois plus puissante dans sa conception dans cet ordre-là.

De plus, la voix off ne dit rien de plus que ce qui est de l’ordre du constatable (il est affirmé que le père est respectueux de la mère ; il l’attend pour manger — mais c’est un effet que l’on aurait pu constater longuement par les scènes de repas). Un état beaucoup plus subtil, car beaucoup plus caché ou naturaliste, relatif à l’observation, ou bien de l’ordre du préfilm (synopsis).

Le film ne se fait pas toujours didactique, comme avec la punition de Ha-ha lors du repas, qui se fait par une coupure où l’on le voit dans une certaine position pendant que les autres mangent. Scènes que je trouve très malines, car elles ne sont pas intuitives lorsque l’on visualise la position de l’enfant, et surtout car elles ne sont pas précédées par une scène explicative.

Ce non-didactisme de l’œuvre est assez poussé et là où il est encore plus pertinent, c’est sur des bouts très précis de la vie démontrée, où l’on sent la patte autobiographique. Par exemple, lorsqu’ils ramassent les barbelés de l’électricien sous le réverbère. Cette scène n’est pas forcément compréhensible mais c’est ça qui est bien : cette précision d’action de la vie simplement démontrée, et que l’on doit déchiffrer.

Un mauvais film y aurait incorporé une voix off détaillant pourquoi ils faisaient cela, comme cela est fait dans de nombreux films détaillant la jeunesse. Cet état se traduit aussi dans ce que l’on peut voir à l’arrière-plan ou parfois ce qui est montré de manière très sobre voire triviale. Je pense aux scènes qui montrent la plupart du temps un cadre urbain en désir de croissance, ce qui, sans rien montrer d’autre, nous laisse comprendre les dynamiques autour de Taïwan à l’époque montrée.

La scène où le train part dans le fond lorsque Aa et sa grand-mère mangent est aussi un bon exemple de la démonstration subtile des dynamiques à Taïwan : par le symbole du train, mais qui s’édifie très matériellement. Dans un plan où il est montré, par habitude de manière assez lointaine, il opère tout de même une centralisation par un plan unique à la suite d’un où il était en arrière-plan. Comme pour nous signifier l’intérêt politique mais aussi formel de ce dernier, il a une forte contribution à démontrer les enjeux que soulève en toile de fond le film, mais sans trop en dévoiler, comme d’autres films de l’auteur pourraient le faire.

La suite de cette scène est d’ailleurs très intéressante : l’opération de montage décide de couper le moment où les deux protagonistes étaient censés prendre le train, après une remarque de la grand-mère à propos de la Chine continentale. C’est une opération subtile par l’effet de couper la linéarité de manière assez nette, pour nous faire entendre que l’on est capable de comprendre par les dialogues de la scène où Aa et sa grand-mère mangent.

Non pas car ils seraient descriptifs sur le chemin de la Chine à Taïwan, qui n’a pas été montré, mais par un dialogue très subtil car seulement rationnel de la part des personnages. En effet, les personnages ne se situant pas « dans un film », ils n’ont pas à spécifier les choses. C’est alors là qu’intervient une nouvelle subtilité du réel qui se conjugue avec le montage que comporte le cinéma.

Cela crée ce genre de subtilité. Ces manières autobiographiques rentrent parfois en conflictualité entre éléments de mise en scène didactiques ou non. Je pense à la scène où est pointé en gros plan l’autoradio avec un message anti-communiste du gouvernement à la radio. Ce n’est pas formellement très intéressant, cependant secouru par un premier plan montrant le père en quasi gros plan très sobre, donnant cette idée d’interactions entre ce qui est dit à la radio et les raisons pour lesquelles le père a fui le continent pour Taïwan.

Surtout, son jeu sobre laisse voir un tas d’émotions diverses que le plan nous donne. Car le plan laisse entendre que le père pense face à ce message, mais on ne sait pas quoi : peut-être des regrets, peut-être du soulagement. On ne sait pas, et c’est ça qui est génial.

Cadrage, mise en scène, matérialité des images :

Le cadrage est intéressant sur la deuxième scène. Dans un premier temps, lors de la scène du jeu de billes, il est regrettable de voir que la caméra se focalise sur les jeunes et en particulier sur le protagoniste, comme pour nous le désigner. L’intérêt aurait été de montrer le jeu de billes aussi, pour renflouer un aspect matériel qui rendrait une idée triviale comme centrale. Sinon, j’aurais tendance à y voir une schématisation de l’instant qui pointe du doigt notre personnage.

Mais par la suite, le cadrage persiste lors de la scène où est caché le trésor, qui offre un cadrage bien plus pertinent sur l’arbre, où l’on voit le reflet du jeune homme. Cela fait entrer des effets du réel, en l’occurrence la réflexion de l’enfant sur une nature. Puis le trou creusé que l’on voit en gros plan matérialise l’action. Ensuite, une méfiance se traduit au travers d’un regard sur un enfant qui passe en vélo, mais est subtilisée par le jeu sobre de l’acteur.

Compréhension matérielle et cognitive lorsque l’enfant escalade pour rentrer chez lui, mais aussi lorsque la mère le frappe. Cela se laisse regarder sans zèle, simplement avec un cadrage sobre qui montre la compréhension de l’idée que la violence se ressent universellement. Le simple fait de la montrer fait comprendre au spectateur la douleur, sans la sur-interpréter par l’acteur encore en sobriété.

On peut encore notifier le cadrage dans une scène incroyable : celle du bordel.

Dans un premier temps, l’intérêt est la scène où il s’habille, qui nous laisse comprendre une soirée intéressante se basant simplement sur le fait qu’il s’habille. C’est très efficace, puisque l’on comprend cognitivement que c’est un habillage de soirée, sans le justifier par la parole.

De plus, arrivé devant le bordel, il est exposé en toile de fond. Cela crée un discernement compliqué et nous pousse à réfléchir sur l’identité du lieu.

Puis le découpage nous pousse dans la chambre, où le plan plus rapproché à mi-hauteur laisse simplement transparaître une chambre. Encore une fois, cela ne tente pas de nous surligner l’enjeu, mais nous laisse décrypter.

Enfin, la scène du couloir, encore une fois non-révélatrice, met la puce à l’oreille grâce à l’arrivée d’une hôtesse. Mais sans dresser un décor autour, ni une tenue criarde pour cette dernière.

C’est ce genre de subtilité qui est fou, simplement grâce au cadrage, au jeu sobre de Aa qui paraît désappointé mais assez renfermé, sur un tas de procédés qui me font aimer profondément un cinéma en particulier.

Ce sont réellement ces scènes qui me font penser que HHH est un grand directeur d’acteurs. La scène de la bagarre avec le chat y est pour beaucoup, mais aussi celles après le bordel, où l’on voit le personnage de l’amoureuse de Aa, qui est dissimulé dans les plans en amont. Elle est très bien amenée, car rien n’est clair dans ces scènes, mais l’on comprend tout.

Notamment la scène du vélo, qui veut tout dire : avant, elle n’édifie pas Aa comme rejeté par elle car violent directement. Puis cette scène du billard est incroyablement puissante grâce à ce regard plein de sobriété de Aa la regardant, avec ce cadre qui se décentralise petit à petit, mais qui est tellement éloquent et efficace.

Le plan où Aa se réveille dans le couloir devant le lit de sa mamie, derrière le drap, donc masqué, et avec son frère superposé à lui dans l’axe de la porte mais tout de même flouté… C’est juste magnifiquement bien fait d’un point de vue naturaliste, cohérent, magique. Cela édifie à merveille ce que l’on appelle la responsabilité.

Le cadrage est pertinent car il prend de la distance — parfois à 15 mètres de l’action de violence — pour prendre de la distance et simplement laisser le spectateur se faire son émotion. Tout en sachant que le cinéaste sait laquelle elle sera, mais de manière vraiment maline. La scène où il se fait taper devant la cachette laisse donc voir tout un tas de choses intéressantes, tout en décentrant la violence.

J’ai pu y voir un élément très intéressant de naturel, par exemple dans la faculté de recevoir les coups de Ha-ha. Cela a renfloué une idée de violence cognitive, c’est-à-dire que la façon de traduire les coups ressentis est universelle, et donc appuie sur la compréhension d’une violence plutôt sobre par le spectateur. C’est éminemment pertinent et cela me fait émettre l’hypothèse que HHH est un cinéaste naturaliste.

Ce naturalisme donne une profondeur et un réalisme certain au récit, rend les choses moins schématiques et rend les éléments de l’enfance matériels, nous faisant les considérer d’une manière plus ample.

Des scènes toutes bêtes le prouvent, comme celles où après les cours de l’argent est montré comme facteur qui permettra à Aa de manger quelque chose au stand. Puis, lorsqu’il souffle sur cette brioche, on voit la notion de chaud, qui obtient une matérialité signifiant le réel dans le plan. Cela traduit les sensations du monde, et dans ce cas de l’enfance, dans un plan qui ne fait que le suggérer par une nouvelle prise de distance.

De même pour la scène où le père découpe des vignettes pour que lui et son frère les collent aux vitres. Ce sont des éléments réels montrés assez trivialement, mais avec assez d’importance pour être filmés, traduisant que l’on se situe vers l’état de souvenir.

C’est la matérialité des choses, telles que montrées dans la scène, qui le prouve. Ici, on ne sacralise pas les plans pour sur-montrer que c’est un souvenir, mais le simple fait de voir ces séquences pleines de trivialités montre que la matérialité des éléments et des figures présentes au sein de l’action créeront des souvenirs (en l’occurrence : celle du père donnant les vignettes comme traditions, l’eau les lavant dans une bassine, le frère avec qui ce moment a lieu, le fait de les coller sur la fenêtre pleine de buée). Tout cela contribue à donner cette impression, grâce à l’approfondissement du réel, simplement montré par des plans fixes.

C’est là que l’on devine un grand cinéaste : par sa capacité à montrer des choses, à être éloquent par des plans pourtant anodins et surtout vierges de modifications.

D’où ma remarque sur la voix-off du début, qui introduit l’idée d’un contage (didactique) d’un souvenir totalement dispensable, un peu comme dans The Tree of Life.

Le naturalisme s’affirme dans sa position la plus pure et la plus efficace d’un point de vue non-didactique, notamment dans les scènes en Chine continentale. Puisque, comportant seulement dans son plan fixe l’évolution physique de la grand-mère et de Aa, le naturel et l’élaboration d’un mouvement des corps laissent transparaître très subtilement une antithèse filmique qui serait la traduction du titre de l’œuvre, c’est-à-dire la mort et la vie, au sens de son début (Aa) et de sa fin (la grand-mère).

Tout cela grâce à une efficacité redoutable, simplement grâce à des plans fixes révélateurs de peu de choses et triviaux au premier abord.

Je pense à la scène de jonglage qui, certes, semble préméditée à faire découler un naturel. Par le fait que linéairement HHH filme d’un côté la grand-mère le faire, puis de l’autre Aa, de manière à les singulariser (quoique seulement pour Aa, ce qui rend ma remarque bénigne). Mais pour autant, il le fait très bien : il définit l’agilité d’un corps, sa façon de se mouvoir, et crée une antithèse filmique entre mort et vie excellente.

C’est là que l’on voit le brio du film, car certains autres cinéastes auraient créé des scènes didactiques, où un personnage aurait été bien obligé d’édifier ce genre d’idée par la parole.

Parenthèse familiale :

La scène de la mort du père est en revanche assez entachée par le fait que le premier plan, le père mort sur une chaise, est très intéressant car il en découle un pittoresque, un poétique. On sait pertinemment que HHH ne le prémédite pas, car le réalisme est accru et matériellement, les plans précédents du film n’étaient pas dans ce style grâce au naturalisme.

De plus, cette mort tranquille sur une chaise nous passe d’un surjeu excessif. Pour autant, le gros plan vient gâcher tout cela et surligner l’idée de souvenir marquant, tandis que l’on a vu précédemment que le souvenir se crée par les effets de matières conjugués aux figures rationnelles de la vie des hommes. Pourtant, ici, on le surligne, c’est vraiment dommage.

De plus, la scène suivante est assez lourde : le surjeu excessif de la mère ne fait pas honneur à celui que l’on avait exposé et que j’ai pu louer. Expliquer la rationalité dans le jeu au cinéma dispense les individus de jouer. La scène où l’on voit les enfants avec des regards vides lui succédant est donc bien plus pertinente, car on sait que les enfants sont rationnels, ainsi que le spectateur.

Mais pour autant, une idée reste intéressante dans ces plans. Elle se loge dans celui où l’on voit les enfants se recueillir sur le lit de mort du père. On voit la tristesse de Aa, que l’on devine étouffée grâce à son jeu, et qui expose une idée de force sociale qui impose cette tristesse malgré la violence symbolique que ses parents ont pu faire subir.

Cette force sociale est christique, puisque comme appuyé par une réplique de la mère répondant à la fille sur ce que la Bible dit sur un homme célibataire, etc. Ce dialogue est particulièrement efficace, car il rentre en interactivité avec la scène que j’ai décrite auparavant, mais aussi avec le cadre général du film, qui, comme expliqué avant, se voit dans la précarité.

C’est très efficace, puisque l’on voit ici une œuvre particulièrement matérialiste : l’environnement social influe sur les caractères et les comportements, voire les conditionne. Comme ici, avec cette réplique « la Bible dit… », qui injecte un caractère basé sur le fait de déléguer sa raison, selon un tel conforme à l’état social de la famille.

De manière générale, on se soustrait toujours au système dans lequel elle est plongée : la figure du père en est l’apogée. C’est d’ailleurs cette pression sociale du père qui constitue une violence symbolique que j’ai essayé d’édifier dans la scène du lit de mort.

Cette pression sociale est encore une fois bien reconduite dans le décrochage de Aa, amené très sobrement. La matérialité des images nous fait nous rappeler que le père est le semeur de cette conduite et nuance ce décrochage, en plus de l’acting toujours très sobre du nouvel acteur (notamment lors de la scène de l’anti-sèche, où l’on brouille les pistes sur les intentions de Aa, ne révélant pas totalement ce qu’il est devenu).

Encore une fois, je pense connaître des cinéastes qui auraient pu incorporer des scènes où un personnage extérieur, ou Aa lui-même, aurait pu dire : « Si je suis comme ça, c’est à cause de mon père ».

Une autre scène pertinente sur la famille et son omniprésence dans la vie est celle de la photo. Par la matérialité de la vieillesse de la grand-mère, elle est placée au centre et renvoie une idée d’intérêt et de sacralisation de la vieillesse dans le bloc familial.

C’est un grand, grand film sur la reproduction sociale et sur le concept de famille. La scène d’agonie de la mère, où elle détaille les destins de ses deux fils, en est l’exemple typique… C’est magique, avec beaucoup de pudeur.

Acting sobre, naturaliste et s’alliant avec le cadrage :

Par ailleurs, comme dit précédemment, les scènes de violence symbolique ou physique sont très malines car elles imposent un jeu tout à fait sobre de Ha-ha, qui laisse le spectateur édifié qu’il y a violence et que c’est triste, plutôt que de faire jouer l’acteur pour qu’on le ressente sans comprendre que l’on est rationnel par rapport à ces scènes.

Par exemple : lorsqu’il mange et que Ha-ha est puni, ou lorsqu’il se fait taper devant sa cachette. Le jeu laisse entrer du naturel, comme expliqué dans mes annotations sur le cadrage.

Cet aspect naturaliste chez les acteurs est particulièrement intéressant, comme chez la grand-mère, qui a des tics de vie, des manières de bouger avec son corps au sein d’un cadre très aéré, ayant la capacité d’émouvoir et de faire ressentir un tas d’émotions diverses.

Au final, c’est ça la subtilité par le naturel : laisser les corps évoluer au sein d’un cadre pour en faire découler un tas d’idées et d’émotions différentes. Impossible si la scène avait été plus jouée ou caractérisée par la mise en scène.

Lorsque la sobriété dans la composition des acteurs se combine aux effets de cadrage, cela crée des scènes parfaites.

Par exemple, la scène où l’on fait un plan déjà un peu éloigné sur Ha-ha pour le centraliser au sein du cadre, afin de comprendre subtilement qu’il faut le prendre en considération, tout en laissant respirer le cadre autour de lui. On oriente pas le regard vers l’acteur.

Mais surtout, cette scène est intéressante car elle mobilise un jeu encore une fois non-révélateur et le son, qui induit que l’on doit être exigeant avec chaque partie de ce que représente la mise en scène.

En l’occurrence, le bruit de chevaux crée l’effet de ne pas comprendre directement ce à quoi nous avons affaire et ce que Aa regarde. C’est là qu’arrive le brio : le montrer sur un cadre très lointain où l’on peut comprendre très subtilement, car pas pointé mais seulement suggéré, que ces cavaliers appartiennent à la police répressive de cette époque. Cela fait encore une fois écho aux éléments biographiques développés en amont.

Encore un élément biographique qui s’inscrit dans le naturalisme : celui de la mort de la mère. Tant les gènes d’agonie sont cadrés de manière atténuante pour ne pas dramatiser le sujet grâce à la présence d’ombre la cachant. Pourtant, le son de ses toux est ultra-expressif et efficace… C’est ça le naturel au cinéma.

Le naturel chez les acteurs, combiné au cadrage, permet de créer des scènes où l’émotion et l’intention ne sont jamais imposées au spectateur. On le voit encore dans la scène où Aa observe les cavaliers au loin : le plan est distant, sobre, et pourtant le spectateur comprend l’autorité et la menace implicite.

Dans la mort de la mère, HHH utilise la lumière et le son de manière subtile pour éviter le mélodrame. La mère est partiellement cachée dans l’ombre, mais ses toux sont saisissantes, traduisant la gravité de son état. La sobriété de la mise en scène et l’acting minimaliste produisent un effet d’intensité bien supérieur à un surjeu dramatique.

De même, le travail sur la voix-off, absente dans la plupart des scènes naturalistes, renforce l’autonomie du spectateur dans le décryptage de l’action. Le spectateur est actif : il doit interpréter la matérialité des gestes, des objets, des sons et des silences pour comprendre le récit et les émotions des personnages.

Subtilité autobiographique et matérialité du réel :

HHH excelle dans la représentation d’un quotidien trivial mais porteur de sens. Chaque geste, chaque objet filmé contribue à une mémoire sensible : l’argent, la brioche, les vignettes collées aux fenêtres, la vaisselle ou la photo de classe. Ces éléments, filmés avec une grande sobriété, traduisent la précarité, l’enfance et la transmission sociale, tout en restant fidèles à l’expérience vécue.

Le cinéma de HHH est profondément naturaliste : il montre la vie telle qu’elle est, sans stylisation excessive ni didactisme. Les plans fixes révèlent les tensions, la fragilité des personnages et l’histoire socio-politique de Taïwan de manière implicite.

Le spectateur doit observer, déchiffrer et relier les détails pour saisir la profondeur du récit. Ce naturalisme laisse place à l’intelligence du spectateur et à sa sensibilité, tout en transmettant un témoignage autobiographique très précis.

Vie, mort et antithèse filmique :

Le titre Un temps pour vivre, un temps pour mourir se reflète dans les mouvements des corps et la matérialité des images : la vie et la mort sont illustrées subtilement à travers les gestes quotidiens, les actions simples et le passage du temps.

La scène de jonglage entre Aa et sa grand-mère illustre parfaitement cette antithèse. HHH filme la grand-mère et Aa de manière linéaire, en plan fixe, laissant transparaître la vitalité des corps et la continuité de la vie malgré la présence constante de la mort. C’est un exemple parfait de la capacité du cinéaste à créer un sens profond à partir de gestes anodins.

Conclusion sur le naturalisme et le non-didactisme :

Le film combine une mise en scène sobre, un cadrage réfléchi, un acting minimaliste et une utilisation précise du son pour créer une œuvre profondément naturaliste et autobiographique.

La vie quotidienne est montrée sans stylisation excessive.La voix-off, lorsqu’elle est présente, reste minimale et parfois didactique, mais le film réussit à dépasser cette limitation grâce à son approche naturaliste.

Les scènes de violence, les interactions familiales et les détails matériels sont filmés avec un soin qui laisse percevoir la complexité de la vie et de la mémoire.

HHH démontre un grand talent pour faire comprendre le réel, l’histoire et les émotions à travers la subtilité et la matérialité des images. Le spectateur n’est jamais guidé par la parole ou le surjeu : il est invité à observer, réfléchir et ressentir, ce qui rend le film exceptionnel tant sur le plan narratif que cinématographique.