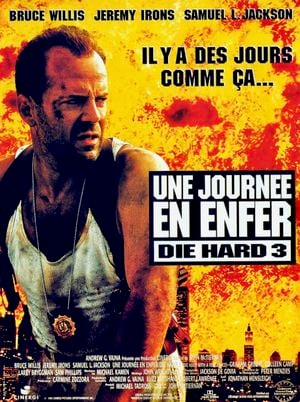

New York n’a jamais été filmée comme dans Une journée en enfer. Loin des cartes postales qui fixent ses gratte-ciel dans un élan d’orgueil, John McTiernan l’aborde comme une jungle de béton traversée de flux chaotiques. La ville entière devient le théâtre d’un jeu pervers, orchestré par un maître de la mise en scène criminelle : Simon, frère vengeur d’Hans Gruber. Ici, plus de tour unique ni d’aéroport enneigé : le champ d’action s’étend à l’échelle d’une métropole, et chaque coin de rue peut dissimuler une énigme, un piège, une explosion. Ce troisième opus ne se contente pas d’élargir le terrain ; il change de registre, fait basculer la saga dans un film-labyrinthe où l’action se double d’une mécanique ludique.

McTiernan, de retour aux commandes après l’intermède Harlin, reprend les rênes avec une virtuosité retrouvée. Sa caméra glisse dans le chaos urbain, s’infiltre entre les taxis, capte les vibrations de la foule. Le montage épouse la nervosité de la circulation et la scansion des sirènes, construisant une rythmique qui rappelle le free jazz new-yorkais : syncopes, accélérations, silences soudains, reprise furieuse. Le spectateur est embarqué dans une course qui ne ménage ni les protagonistes ni la logique urbaine. La grande trouvaille tient à cette temporalité en suspens : la journée entière est une mèche qui se consume, et chaque séquence ajoute une braise à l’incendie.

Bruce Willis incarne un McClane plus abîmé que jamais. Fatigué, divorcé, marqué par l’usure, il se présente comme une figure presque usée, mais qui garde, sous la crasse et le cynisme, une capacité d’improvisation intacte. Le film joue avec cette décrépitude, en fait un ressort dramatique et comique à la fois. McClane n’est plus l’homme qui survit par accident, il est celui qui survit malgré lui, à coups de sarcasmes et d’instinct animal. Le ton plus sombre du personnage n’empêche pas les éclats d’humour, au contraire : ses réparties grinçantes deviennent autant de soupapes pour un spectateur entraîné dans l’angoisse.

La grande nouveauté, c’est la rencontre avec Zeus Carver, incarné par Samuel L. Jackson. Ce duo, improbable sur le papier, fonctionne à la perfection à l’écran. McClane, policier usé et cynique, croise un commerçant new-yorkais pris dans la tempête malgré lui. L’alchimie tient à la friction : Zeus refuse d’abord de coopérer, ironise, proteste, puis se laisse happer par la spirale. Jackson apporte au film une énergie électrique, un humour nerveux et une colère sociale qui élargit la portée politique de la saga. À travers lui, la ville cesse d’être un simple décor ; elle devient un espace traversé par des tensions raciales, économiques et culturelles que le film met en lumière sans didactisme.

Face à eux, Jeremy Irons compose un Simon Gruber fascinant. Plus théâtral que son frère Hans, il joue la carte de l’exubérance et du sadisme intellectuel. Ses énigmes, ses ultimatums, ses démonstrations de pouvoir donnent au film une dimension ludique qui le rapproche du thriller cérébral autant que du film d’action. Irons, avec sa diction caressante et son corps félin, campe un méchant qui s’amuse autant qu’il menace. Si certains spectateurs y verront une outrance, elle correspond parfaitement à la logique baroque du récit : dans une ville déjà saturée de bruits et de couleurs, il fallait un antagoniste flamboyant pour faire éclater l’écran.

La photographie de Peter Menzies Jr. abandonne l’élégance froide de la tour Nakatomi ou le blanc aveuglant de l’aéroport enneigé pour un registre plus organique. La caméra embrasse la chaleur, la poussière, la sueur : New York est montrée dans toute sa crasse, ses recoins suintants, ses quartiers populaires aussi bien que ses zones industrielles. Cette matérialité brute s’accorde parfaitement avec la décrépitude du héros. Le film respire la chaleur moite de l’été, au point que le spectateur sent presque l’odeur du goudron chauffé à blanc.

Sur le plan sonore, Michael Kamen livre une partition qui s’autorise une audace réjouissante : l’intégration ironique de la Marche de Radetzky de Strauss, motif militaire qui devient leitmotiv du méchant. Cet usage distancié de la musique classique crée un décalage savoureux entre l’élégance du thème et la brutalité des événements. Le reste de la bande-son demeure fidèle à l’efficacité : percussions, cuivres, crescendos dramatiques, le tout mêlé au tumulte urbain. Le vrai protagoniste sonore, c’est la ville elle-même : sirènes, klaxons, hélicoptères, cris, bruits de circulation. Le mixage rend palpable cette saturation sonore, comme si New York refusait de se taire.

Il faut aussi souligner la structure narrative, qui se distingue de la simplicité linéaire des deux premiers volets. Ici, le récit avance par énigmes, par défis successifs. Chaque séquence est un problème à résoudre, une épreuve imposée par Simon, et le montage construit une logique d’énigme qui dialogue avec le jeu vidéo. Certains critiques y verront une fragmentation excessive. Mais cette discontinuité est la marque d’un cinéma qui épouse la ville comme labyrinthe : il n’y a pas de ligne droite possible dans New York, seulement des détours, des carrefours, des impasses. McTiernan transforme cette contrainte en une poétique.

Bien sûr, quelques invraisemblances parsèment le parcours — une bombe trop docile, une course contre la montre où le hasard aide parfois les héros —, mais ces facilités ne rompent jamais l’adhésion. Elles appartiennent à la grammaire du genre, et le film les assume avec une désinvolture qui frôle l’arrogance. L’essentiel est ailleurs : dans la jubilation de voir deux acteurs au sommet de leur complicité traverser un récit qui conjugue tension et humour, dans la redécouverte d’un réalisateur capable d’orchestrer le chaos avec une clarté miraculeuse.

Le film ne nous laisse pas simplement quitter l'écran ; il nous recrache plutôt sur le bitume new-yorkais, le cœur tambourinant et les tympans encore pleins de sirènes. On se tient là, pantelants, comme si l’on venait de traverser la ville en apnée : poursuivis par des énigmes autant que par des balles, trempés de sueur aux côtés d’un flic mal rasé et d’un commerçant furieux. Ce vertige partagé est la force d’Une journée en enfer. Le film convertit chaque coin de rue en mèche, transforme le klaxon en métronome et nous offre, paradoxalement, ce frisson précieux — survivre en riant, trouver dans la sueur et l’urgence une drôle et brutale forme de communion.