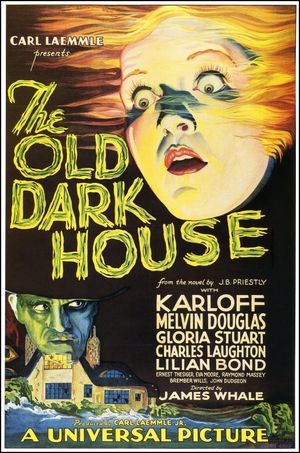

Réalisé par James Whale dans la foulée du gigantesque succès que fut sa version de Frankenstein (1931), Une soirée étrange (The Old Dark House) demeure aujourd’hui assez méconnu. Le retour de Boris Karloff dans un rôle mutique et bourru paraît un brin opportuniste et pourtant, le film se distingue très nettement du précédent film de son auteur. L’histoire commence dans une tempête orageuse, obligeant un couple et leur ami à s’arrêter dans l’unique bâtisse des environs. Bien entendu, les habitants s’avéreront un peu moins hospitaliers que prévu et les mystères inquiétants qu’ils cachent ne tarderont pas à se révéler aux yeux apeurés de leurs invités.

L’originalité du film et ce qui en fait sa qualité est son étonnante capacité à changer de ton, passant sans détour de la comédie pince sans rire british (James Whale et une bonne partie du casting est d’ailleurs britannique) au grotesque horrifique, jusqu’à la romance la plus béate. Son dispositif théâtral (huis clos, ramifié en plusieurs strates) lui permet une choralité qui personnifie la navigation entre les genres. L’exceptionnelle galerie de personnages, très singuliers et incarnés par une distribution de caractère, que le film met en place devient l’un de ses principaux attraits. Un majordome muet à l’alcool violent (Boris Karloff qui porte sur son visage anguleux une imposante barbe), un vétéran de guerre cynique et charmeur (le très distingué Melvyn Douglas), une vieille marâtre cul béni (Eva Moore délicieusement insupportable), un vieillard malingre et craintif (Ernest Thesiger, osseux à souhait), un bourgeois jovial au coeur sombre (le grand Charles Laughton), chacun est traité avec une grande égalité, chacun a sa petite intrigue, son binôme provisoire contraint et improbable, son petit moment de gloire. Le plaisir de l’entrechoc de ces caractères explosifs masque un peu quelques évidentes faiblesses narratives (la romance expédiée, la gestion de la spatialisation et et de la temporalité parfois un peu malhabile) et une tendance à l’hétérogénéité.

C’est là que le film se révèle aussi comme un marqueur de son temps. Sorti au début du parlant, il a parfois un pied dans le cinéma expressionniste (pour ses ambiances fantastiques), parfois dans le théâtre (comme beaucoup de films du début du parlant-appelés « talkies », le film est très bavard). Les séquences horrifiques proches de l’avant-garde (notamment une séquence très inquiétante où la vieille mégère sermonne violemment la jeune fille en nuisette; déformée par les miroirs, multipliée et répétée par le montage elle apparaît comme une hallucination obsédante), côtoient ainsi les dialogues digressifs au coin du feu. Avec une certaine réussite, la comédie contamine l’épouvante et hisse l’angoisse au dessus des clichés du genre dirigeant le film vers un grotesque inquiétant, une horreur presque bouffonne menés par une vieillesse démente qui ne veut pas mourir (le doyen de la maison a dépassé la centaine) et qui cache à peine sa volonté d’absorber une jeunesse qui s’est perdue dans son mouroir. Le plus bel exemple est évidemment l’ennemi final, verrouillé, refoulé comme les pulsions inconscientes de ces vieillards envieux et qui finit par jaillir comme un diablotin de sa boîte, se faisant apitoyer pour mieux laisser exploser sa rage destructrice. Une manière de figurer peut être le traumatisme de l’arrivée du parlant qui a rangé les vieux muets aux oubliettes (il y a dans leur rang un muet et une sourde) pour une jeunesse bruyante (il faut voir comme le film déboule dans une avalanche sonore, logorrhée vocale et pluie battante qui inondent dès le début les oreilles du spectateur). S’ils ne peuvent plus la faire taire, autant la faire hurler.

Mon blog ici