Urga, à l’image de son réalisateur, est un film pleinement déroutant. De fait, le métrage met en scène une rencontre : celle entre Gombo - nomade installé dans la steppe mongole avec sa femme et ses deux enfants - et Sergueï - chauffeur russe qui bazarde son camion dans le décor. S’en suit un périple vers la ville, où Gombo a pour lourde mission de se procurer des préservatifs afin de ne pas enfreindre les lois sur la démographie.

Le synopsis est donc tout autant atypique que l’homme à l’origine du film. Immense réalisateur et poète soviétique, Nikita Mikhalkov n’est autre que l’homme ayant écrit les paroles de l'hymne russe pour Poutine, tout comme l'avait fait son paternel pour Staline. À ce sujet, il est un fervent soutien du régime poutinien et de la « Grande Opération Spéciale ». En raison de ce cocktail explosif (Molotov ?), je mise une pièce sur une future biographie concoctée par Emmanuel Carrère à son sujet.

Pour en revenir au coeur du propos, Urga raconte, sous ses airs tantôt de documentaire (peut-on seulement faire un parallèle avec le cinéma herzogien ?), tantôt de comédie douce-amère, le choc entre deux mondes : celui d’un peuple nomade, encore ancré dans ses traditions, et celui d’une Russie industrielle qui avance sans trop savoir vers quoi (le film sortit en 1991). De la situation banale à l’origine du film naît in fine une suite de scènes à la fois drôles, tendres et profondément humaines.

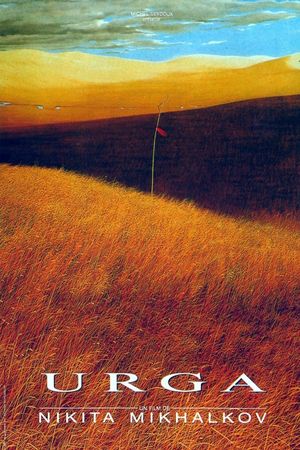

Sur le plan esthétique, Urga déploie une mise en scène d’une grande fluidité. Mikhalkov filme la steppe avec une patience quasi picturale : la caméra s’attarde sur les visages burinés, sur la poussière soulevée par les chevaux, sur les couleurs changeantes du ciel. Le rythme lent épouse celui du quotidien nomade, fait de gestes simples, de silences habités et d’égorgement de moutons (scène qui ne laisse définitivement pas indifférent). Rien n’est appuyé, tout respire : la lumière naturelle, les sons du vent, les éclats de rire autour d’un repas. Même la modernité, lorsqu’elle surgit - une moto, un téléviseur, un bâtiment gris - semble détonner visuellement, comme une tache de bruit dans un monde jusque-là harmonieux.

Le mot "urga" désigne la longue perche-lasso que les nomades mongols utilisent pour chasser, mais également afin de signifier, en la plantant dans le sol, qu’un espace intime ne doit pas être approché. C’est un geste de pudeur, un signal de respect. Mikhalkov en fait le symbole central de son film : une frontière invisible entre le monde ancien et le monde moderne, entre l’intime et le collectif, entre l’Est et l’Ouest. La relation entre Gombo et Sergueï devient peu à peu le cœur du film. Entre eux, il y a d’abord le silence, puis des gestes, des sourires maladroits, une amitié qui se construit sans mots. Cette simplicité touche parce qu’elle sonne juste : elle dit la possibilité de la rencontre, malgré tout ce qui sépare.

Sous ses dehors légers, Urga parle de l'effondrement d’un monde. Le film montre comment la modernité s’infiltre dans les recoins les plus reculés, comment elle transforme les rapports humains, les croyances, et même le désir. Après tout, qui d'autre qu'un soviétique pouvait être en mesure de capter ce moment de bascule ?