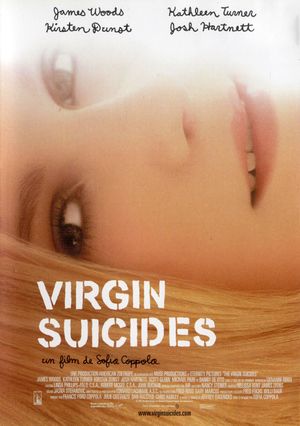

Il n’est jamais facile d’être le fils ou la fille de son père, a fortiori lorsqu’on s’appelle Coppola. Pour se faire un prénom, Sofia en propose donc cinq : Cecilia, Lux, Bonnie, Mary et Therese. Cinq sœurs aux longs cheveux d’or, cinq fées adolescentes, cinq icônes de banlieue au mitan des années 70, vivant dans une paisible petite ville du Michigan. S’y côtoient gazons impeccablement tondus, pavillons en préfabriqué et meubles en formica, Kiss, Aerosmith et Cat Stevens, pattes d’eph’ pour les garçons et cotonnades légères et volantées pour les filles. Sofia est alors toute petite, elle a deux ans. Son premier film prend corps, comme on le dirait d’une écriture ou d’une texture, à travers le roman d’un autre (Jeffrey Eugenides). Il y a des souvenirs fanés exhalant un parfum de soleil ténu sous la poussière du temps, ceux d’un été perlé de rires et de larmes, où l’innocence s’est dissipée à jamais. Une voix off rauque et monocorde les relate au nom du collectif de jeunes garçons enamourés, fascinés, inconsolables, qui passaient alors l’essentiel de leurs activités à rôder autour du château des demoiselles, à guetter les apparitions de ces nymphes diaphanes, merveilleux fondement de leur existence. Elle les chantourne d’une beauté irréelle, les coiffe de copeaux scintillants comme des égéries inaccessibles. Promettant un mystère, elle parle pour avoir survécu et laisse le champ libre aux pas de Sofia qui s’immisce telle une ombre, grâce à une science instinctive du rythme, à un art inné de la division de l’espace, dans le vif du cinéma comme dans l’inertie d’une histoire qu’elle découpe en lambeaux de mémoire. Insérées parmi des plans de coupe de la localité alanguie (une rue, des trottoirs, des maisons, un rayon au travers des feuillages), deux images : l’aînée Lux suçant effrontément le bout rouge d’un bâtonnet de glace, puis la cadette Cecilia flottant dans une eau rosie après s’être ouvert les veines. Sirène naufragée aux poignets sanglants, elle est extirpée à temps de la baignoire où elle noyait sa vie lacérée. Sa seconde tentative sera la bonne : on la retrouvera empalée sur la grille clôturant le jardinet familial.

https://www.zupimages.net/up/21/51/xb6s.jpg

"Cecilia fut la première à partir." Énoncée d’emblée, cette phrase fait immédiatement comprendre que les quatre autres suivront, laissant autour d’elles un vide ontologique. Qu’est-ce qui ne va pas chez les sœurs Lisbon ? Peut-être l’éducation rigide imposée par leurs parents : un père prof de maths pudibond, nul en psychologie, une mère à la bigoterie hystérique, parangon de vertu si robuste et intransigeante qu’elle semble toujours sur le point d’étouffer par mégarde sa progéniture. Peut-être l’époque, qui voit le rigorisme wasp encaisser les coups de boutoir irrépressibles de la libération sexuelle, et où l’ancien (rétif à disparaître) est menacé par le nouveau (que représentent les dérisoires sollicitations libertaires de l’ère psychédélique). Ou bien c’est l’Amérique elle-même qui déraille, cette petite bourgeoisie assujettie à des codes inflexibles, cette middle-class aseptisée aux relations de voisinage codifiées et aux résidences cossues, agréablement tenues et habitées. Blue Velvet n’est pas loin. Dès les premiers plans se manifeste un calme insidieusement toxique, orgie de vert pomme, de beige, de boutons de rose, d’angles droits. La lumière émane de nulle part, frappe des ensembles immobiles, des particules additionnées qui fondent une scène où tout a déjà eu lieu. L’adolescence a ses raisons que la raison ignore, et que la réalisatrice évite d’expliciter, se contentant de restituer l’inconcevable, l’insaisissable. Comme toute œuvre ayant pour sujet une énigme, Virgin Suicides joue d’un violent clair-obscur, d’un chatoiement qui masque de sombres coulisses : la douleur crissante derrière les sourires, la dépression disséminée dans la litanie des jours, la folie pas si douce qui travaille au corps et à l’âme les cinq sœurs traumatisées par le puritanisme pathologique de maman et la lâcheté dingo de papa. Ces jeunes pousses sont des fleurs brillant d’un éclat vénéneux, farouchement opposées à l’idée de faner. Dans leur tristesse laconique, elles semblent saisir une chose : ceux qui les regardent les poussent vers une perfection impossible, insurmontable, qu’il leur faudra tenir entre les doigts puis trahir.

Coppola les filme (en premier lieu l’ondoyante Lux, dont l’image hante le cadre) comme si elle se dispensait de tout commentaire psychologique, observant le passage régulier de fantômes dans des lieux fébriles, agités, envahis de flux sensibles et invisibles. L’angle anecdotique du fait divers est fugacement mis en abyme par l’irruption récurrente d’une journaliste de télévision qui vadrouille autour de la demeure dans l’espoir d’un nouveau malheur, tel le couteau dans la plaie à l’affût du moindre dysfonctionnement. Des témoignages se succèdent, des objets dérobés s’accumulent (rouge à lèvres, barrette, journal intime), mais ces pièces d’un puzzle insoluble ne font qu’évider un monde toujours plus opaque. La virginité du titre tient au sentiment et à la possibilité d’être compris dans l’existence. Les filles resteront des pages blanches sur lesquelles aucun mot ne viendra s’inscrire. Elles sont imprenables, par les garçons soumis à leur pouvoir d’attraction comme par la fiction qui ne déflorera rien de leur secret. La quadrature du cercle est atteinte avec la rencontre éphémère entre Lux et Trip Fontaine, bourreau des cœurs et lover ultra-cool du bahut : quintessence de la grâce dont on ne revient jamais. Les sœurs se voient dès lors cloîtrées à domicile par leur génitrice, et la fresque des cinq muses s’enroule encore un peu plus autour d’elle-même. Lovées sur le lit ou sur la moquette, elles ne forment plus qu’une lascive composition, un entrelacs de tenues négligées, de cuisses dénudées, de chevelures et de socquettes, à l’intérieur duquel plus personne ne pourra jamais prendre place. Mais la cinéaste fait subrepticement glisser ses modèles David Hamilton vers quelque chose de bien plus décomposé, vers les héroïnes florales et lourdes, le mélange de ravissement et de répulsion de la peinture préraphaélite. Lorsque les garçons sont enfin conviés au rendez-vous de leurs rêves, la jeune fille qui leur ouvre la porte, épaules nues, cigarettes aux lèvres, a le visage d’Ophélie peinte par Millais.

https://www.zupimages.net/up/21/51/panq.jpg

Derrière son cortège trompeur de flirts primesautiers, de surboums désuètes, de conflits générationnels tannants, Virgin Suicides développe une vaporeuse élégie du teenage wasteland. Représenter cet âge-là, c’est plonger entre deux affects, dans le fil narratif d’évènements qui allient l’horreur, la phobie des situations, la brutalité de la confrontation avec les premiers désirs charnels, à la jouissance (le conte, la régression, le retour en arrière). Surprise-party coincée à la maison, procession des soupirants venant chercher leurs cavalières pour le bal de fin d’année, élection des roi et reine du lycée… : toutes les scènes et figures imposées sont là, mais Coppola les déniaise radicalement, emploie les clichés comme de subtiles figures de rhétorique. Passe aussi le spectre de Carrie de De Palma, qui parlait différemment des mêmes choses : l’impuissance puérile et le courage des adolescentes s’affrontant en un combat confus et funeste. La maladie des ormes qu’il faut abattre, la disparition d’une espèce de grenouilles, la musique lancinante du groupe Air surtout, avec ses stases ouatées, ses bouffées bacharachiennes, ses mélodies douceâtres, ses impalpables volutes pop, composent un climat où la mort au travail se mêle à la beauté. La métaphore filée de l’asphyxie, inféodée à la claustration des adolescentes, trouve son acmé visuelle dans la soirée déguisée où les convives sont affublés d’un masque à gaz. L’air est devenu irrespirable, empuanti par les émanations pestilentielles d’un lac pollué. Tout dans cette fête évoque la putréfaction, de la couleur des sorbets et des cocktails à la lumière verdâtre qui nimbe un ensemble mortifère. In fine, le quintuple suicide des sœurs Lisbon contribue à faire exsuder la pourriture stagnante, à révéler l’hypocrisie et le conformisme d’une société elle-même en sursis. Mais la tragédie ne semble pas affecter cette communauté égoïste et matérialiste qui, loin de toute régénération spirituelle, reprend ses activités mondaines. Tel est le constat amer établi par les garçons, à jamais vecteurs du souvenir de ces belles, peu à peu ensevelies au tombeau de la mémoire collective.

Le film trouve ici son organisation particulière, faite de réminiscences, de rêveries, de fantasmes flous et reconstruits. Le temps peut s’y dilater voluptueusement à la faveur d’un premier baiser au goût de pêche puis sauter sans transition d’avril à octobre. Coppola use de toute une gamme d’organdis et de tons pastel, convoque l’esthétique chromo d’un monde lisse, naïf, apparemment sans arrière-pensée. C’est en travaillant la joliesse même qu’elle fait muter son œuvre de l’intérieur. Elle dispense le miel et le fiel, replonge dans les délices et supplices d’un âge impossible mais avec la distance cotonneuse qu’octroie le cinéma. Dans les rets d’une forme chic et acidulée, voire délicatement kitsch, tout est permis et concourt à l’envoûtement, y compris le pire : la morbidité secrète, fatale, des jeunes filles en fleur. La mise en scène de leurs postures effondrées devant un tourne-disque ou sur un banc sont autant de difficultés qu’elle surmonte avec une suavité impossible à définir. Pas styliste pour rien, la réalisatrice sait ce que signifie travailler dans le détail et la dentelle, elle connaît au millimètre près la distance qui sépare l’élégance de la vulgarité. Elle crée un univers dont la fragilité est la garante même de la pérennité, comme l’empreinte de main que Cecilia appose sur le plâtre d’un arbre condamné. Ses plans sont des vitraux de notre enfance, des cartes postales pieuses, un tourniquet d’images vierges affecté soudain de ralentissements abyssaux. Alors coulisse un ciel de traîne où viennent s’accrocher ces petites étoiles comme autant de solitudes. La mort des cinq sœurs signifie aux garçons que rien d’aussi beau, d’aussi grave, d’aussi hypnotique ne leur arrivera jamais, qu’ils devront vivre avec ce regret et apprendre à le chérir. Disparues prématurément, les créatures enchanteresses auront conféré à ceux qui les ont approchées un intense et tragique sentiment d’existence. Et imprimé de leur pureté évanouie un premier long-métrage qui, sous ses airs de bluette doucereuse, sa sophistication éthérée, son chapelet d’impressions langoureuses, possède la gravité et sécrète la mélancolie d’un requiem.

https://www.zupimages.net/up/21/51/d78a.jpg