Une soirée Twin Peaks est toujours une bonne idée, mais une soirée hommage à David Lynch au cœur de la cour carrée du musée du Louvre est une idée encore meilleure. Pour sortir un peu de la routine parisienne, je suis allée au cinéma Paradiso, qui revient cette année avec un programme exceptionnel : The Virgin Suicides de Sofia Coppola, In the Mood for Love, L’Agent secret de Kleber Mendonça Filho (l’un des chouchous de MK2 Films à Cannes)… Et pourtant, rien n’est comparable à la soirée-hommage dédiée à David Lynch avec la projection de Twin Peaks: Fire Walk With Me.

Un lieu magique, un médium hypnotisant qu’est le cinéma en plein air, et l’œuvre d’un réalisateur surréaliste, emblématique, radical, qui nous a quittés cette année. Pour célébrer encore ce paradis sur terre qu’est le cinéma, voici 10 versions de la vie après la mort selon Lynch, le grand rêveur et apologue de la méditation transcendantale. Ces fantasmes, malgré leur ressemblance initiale avec les mythes de l’afterlife, représentent chez lui bien plus que cela, et signifient parfois tout sauf un au-delà, affirmant plutôt un ici et maintenant.

Quel arrière-monde vous donne le plus envie d’y passer l’éternité ?

"L’imagination au pouvoir" - un slogan de Mai 68

"On croit comprendre les règles quand on devient adulte, alors que tout ce que nous faisons est brimer notre imagination." - David Lynch

1. Paradis troublant : Eraserhead

L’œuvre troublante et profondément novatrice sur la solitude et le cauchemar au sein d’une cellule familiale, Eraserhead, propose une représentation de paradis iconique. Déjà, le film commence et finit par une séquence dans l’espace (la représentation du ciel qu’on retrouvera dans la saison 3 de Twin Peaks) formant un récit circulaire, mais surtout, on y voit une femme étrange à la tête déformée sur scène (spoiler : le paradis chez Lynch est souvent lié à la performance artistique ou au spectacle cinématographique) qui accueille le personnage principal, Henry Spencer, tout en chantant une chanson composée d’un seul refrain aussi dérangeant que réconfortant : “In heaven everything is fine”. « Ce n’est pas grave, tu es maintenant libre de cette froideur, de ce fardeau de ne pas être aimé et de ne pas aimer. » In Heaven, il n’y a pas d’époux, nous dit l’Évangile de Lynch.

À part cette femme, au paradis de Lynch, on rencontre un être à la tête de fœtus d’agneau, qui représente le bébé d’Henry mort, ainsi qu’un arbre – un « bras » – que l’on retrouvera encore dans Twin Peaks saison 3, la dernière œuvre longue du réalisateur. Ce bras est la nouvelle version de « l’homme d’un autre endroit ». Dans Fire Walk With Me, on apprend qu’il s’agit de l’incarnation du bras manquant du manchot, l’ennemi de BOB.

Les versions, les itérations, les mutations éternelles de la vie sont un sujet récurrent dans l’ontologie de Lynch.

2. Maman, rien ne meurt jamais : Elephant Man

La scène finale d’Elephant Man illustre à quel point le cinéma de Lynch célèbre la vie dans toutes ses itérations, dans sa différence.

Après un spectacle théâtral auquel il a été invité par la célèbre actrice Madge Kendal, qui s’était liée d’amitié avec lui, John, l’Elephant Man, décède. Pour la première et unique fois de sa vie, il choisit de s’endormir sur le dos, comme un « homme normal ». Cette position lui est fatale, l’empêchant de respirer. Sa dernière pensée est pour sa mère, à qui il adresse ces mots : « Rien ne meurt jamais ».

« Rien ne meurt jamais » est un refrain du cinéma lynchien qui reprend les notes de la philosophie bouddhiste : la vie ne s’arrête pas, elle change simplement de forme. Et, plus important encore pour un film qui célèbre et protège la différence comme Elephant Man, toutes les formes de vie sont également sublimes. Le reste n’est que peur et lâcheté humaine.

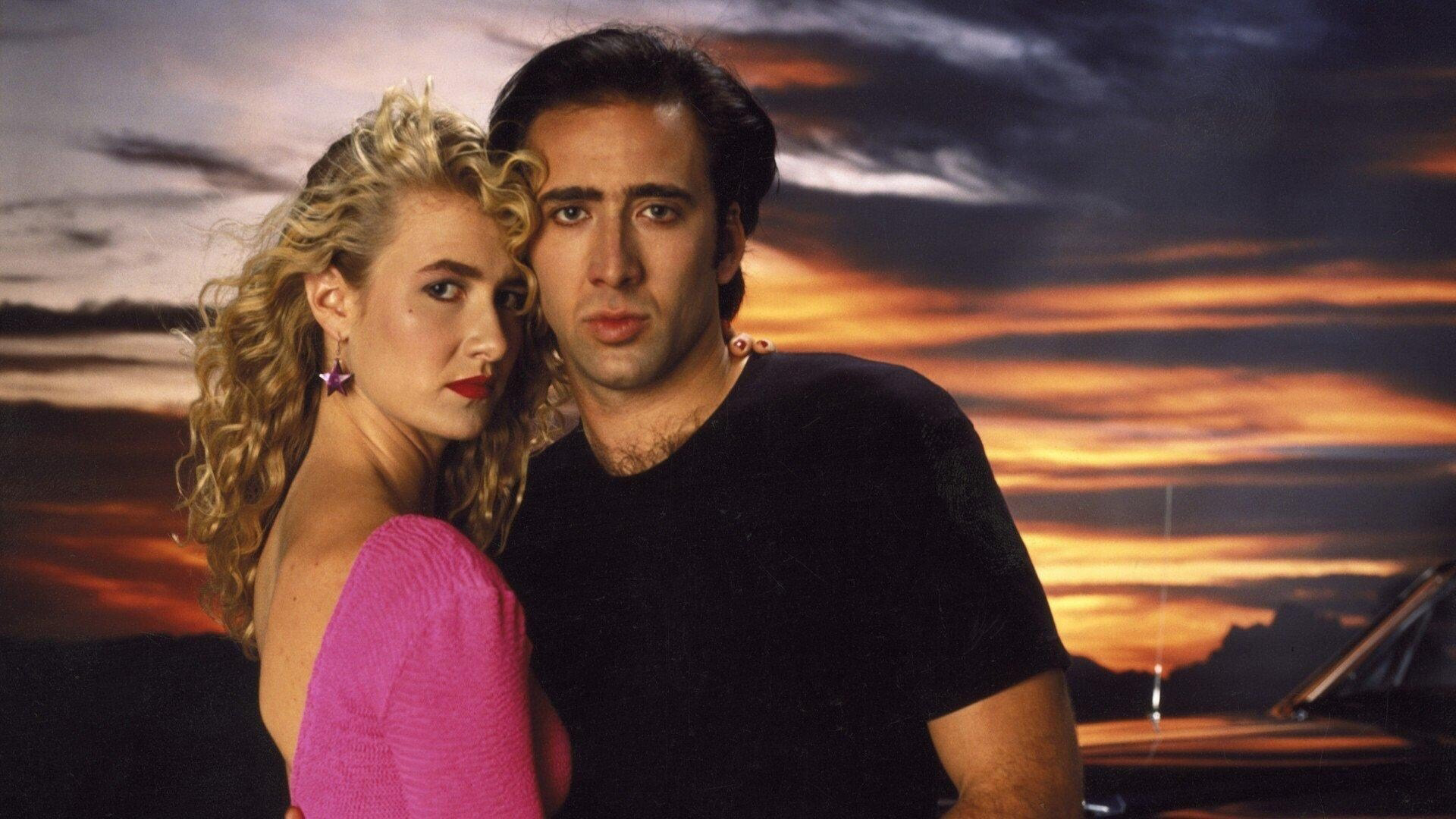

3. L’amour angélique : Sailor et Lula

Le paradis dans l’histoire d’amour rock’n’roll entre Nicolas Cage et Laura Dern (la Palme d’or 1990) éclate au cœur de la scène surréaliste qui clôt ce film de gangster — un genre que Lynch transcende, comme souvent, pour offrir bien plus qu’une simple intrigue criminelle.

Dès les premières scènes, Wild at Heart installe un univers où le paradis se dessine comme une promesse fantasmée, une échappée belle mêlant rêve et réalité. Avec ses références au Magicien d’Oz et ses visions oniriques, le film embarque le spectateur dans une quête d’un ailleurs hors du temps et de l’espace, où l’amour devient une force libératrice.

L’histoire de Sailor et Lula, deux âmes rebelles prises dans un tourbillon de violence, de rêves et de folie, évolue dans ce paysage à la fois cruel et poétique. Leur amour, fragile et incandescent, navigue entre cauchemars et moments d’extase, incarnant une résistance face à la noirceur du monde.

Cette progression du réel vers le merveilleux culmine dans la fin fantastique et fantasmagorique du film. Après avoir traversé violences, rencontres étranges et épreuves, Sailor et Lula atteignent un moment de grâce presque mystique. La scène finale, lumineuse et angélique, célèbre leur amour comme un véritable paradis terrestre — un sanctuaire où l’affirmation, la passion et la liberté triomphent malgré tout.

4. Les coulisses de Twin Peaks

Le monde au-delà de David Lynch par excellence, c’est bien évidemment le Black Lodge et le White Lodge de Twin Peaks avec les multiples personnages qui l’habitent.

Le Twin Peaks Wiki nous raconte :

“Le Black Lodge et son opposé, le White Lodge, trouvent leur origine dans d’anciennes légendes transmises par les tribus Nez Perce qui habitaient autrefois la région de Twin Peaks. Dans ces récits, le Black Lodge était le « moi-ombre » du White, un lieu de pure malveillance à travers lequel toutes les âmes passaient sur le chemin de la perfection. Pendant ce processus, le pèlerin devait affronter le Résident du Seuil, son propre moi-ombre. Si ce défi n’était pas relevé avec un courage parfait, le lodge anéantissait totalement leur âme. Alors que le White Lodge pouvait être atteint par de forts sentiments d’amour, le Black s’ouvrait à son opposé : la peur.”

On voit cela surtout dans Fire Walk With Me : Lynch transforme un récit atroce et malheureusement omniprésent, le traumatisme incestuel de Laura Palmer, âgée de 17 ans, en un monde mythologique, à la fois binaire et complexe en extériorisant le conflit intérieur de la jeune Laura. BOB et le père de Laura sont dissociés. C’est la conscience de Laura qui essaie de se protéger. Son père devient alors un homme attentionné et gentil, qui aime sa fille, tandis que BOB représente le mal total et absolu (qui fait partie du Black Lodge) et habite parfois son corps.

De facto, on sait très bien que c’est son père qui l’a tuée, mais on choisit la logique du monde de Lynch selon laquelle il n’y a pas de gens essentiellement mauvais, il y a plutôt des esprits, des intelligences alternatives qui gèrent le mal dans nous.

Twin Peaks est un véritable chef-d’œuvre dans son travail avec les codes culturels (comme s’il s’agissait d’un faux film pour adolescents, d’une fausse enquête, d’une fausse romance, etc.). La mise en scène de la série télévisée qui bascule dans une œuvre surréaliste touche ici à de nombreux problèmes de l’Amérique rurale, où, derrière l’idylle et le paradis sur terre d’une famille traditionnelle et d’une vie tranquille, se cache une sombre réalité faite de prostitution adolescente, de consommation de drogue, d’abus, et de femicide.

5. La scène : Blue Velvet et Mulholland Drive

Comme on l’a déjà vu, le monde au-delà est souvent associé chez Lynch à la performance artistique. La femme chantant sur scène — il y a en effet quelque chose d’extraterrestre dans cette image. Elle est à la fois un fantasme et un fantôme, à l’image de la mystérieuse héroïne de Blue Velvet, ou de cette femme qui apparaît comme par magie dans Mulholland Drive, offrant un instant nocturne suspendu, un moment de répit au cœur de la vie hollywoodienne sous pression.

Dans Blue Velvet, cette figure féminine incarne une énigme perturbante, à la fois attirante et inquiétante, comme une apparition venue d’un autre monde, qui trouble la réalité ordinaire. Son chant, presque hypnotique, semble ouvrir une porte vers un univers parallèle, où le temps se dilate.

Dans Mulholland Drive, la femme surgit dans une scène presque onirique, baignée d’une lumière douce et irréelle. Elle incarne une pause fragile, une promesse d’évasion et de beauté. Ce moment de calme, presque sacré, semble suspendre le tumulte de la vie hollywoodienne, offrant une lueur d’espoir, une vision d’un avenir plus lumineux.

Il y a sans doute quelque chose de paradisiaque dans une performance sur scène, mais encore plus dans le cinéma. Le spectacle devient alors un rite, un passage vers un ailleurs, où le spectateur est invité à transcender son quotidien pour toucher à l’intangible, à l’invisible.

6. Le Déluge : Rabbits

Rabbits est une mini-série américaine créée par David Lynch en 2002. Écrite et réalisée par lui-même, elle met en scène Scott Coffey, Laura Elena Harring, Naomi Watts et Rebekah Del Rio. La série se présente sous la forme d’un sitcom, mais avec une ambiance très particulière. Composée de neuf épisodes, la série suit trois lapins anthropomorphes qui discutent de manière décousue dans un salon cosy.

Le tout commence avec cette phrase énigmatique : « Dans une ville sans nom sous le déluge d’une pluie sans fin, trois lapins vivent dans un mystère effrayant ». La musique d’Angelo Badalamenti enveloppe l’atmosphère d’une aura presque biblique, comme si le temps était suspendu dans une boucle éternelle. Les objets et les gestes répétés, les phrases absurdes renforcent cette impression d’être déjà plongé dans une sorte d’éternité.

Certaines scènes de Rabbits ont été intégrées dans le dernier film de David Lynch, INLAND EMPIRE.

7. De l’autre côté du miroir : INLAND EMPIRE

Sur un lit vert dans une chambre d’hôtel, une jeune fille perdue (Carolina Gruszka) regarde l’écran de télévision devant elle et pleure. Le film Inland Empire commence. C’est un mise en abyme, un procédé récursif dans l'œuvre d’art introduit par André Gide au début du XXe siècle.

Dans les années 70, Christian Metz a avancé que le cinéma est un langage sans système de signes, empruntant la notion de l’inconscient chez Jacques Lacan, notamment la « phase du miroir ». Cette phase, entre 6 et 8 mois, est quand le bébé se reconnaît dans son reflet, mais se voit à la fois comme un objet étranger et s’identifie à ce reflet, formant un « Moi idéal » narcissique. Lacan parle aussi de l’« idéal de moi » — la projection du regard de l’Autre sur le moi, où le désir de l’enfant, les valeurs qu’il considère “positives”, est en fait le désir de l’Autre, de la société.

Cette dynamique du moi et de l’Autre détruit la séparation intérieur/extérieur : le moi est un autre, et l’Autre est moi. C’est la base de la scission du sujet dans le psychanalyste lacanien.

Au centre d’INLAND EMPIRE, l’actrice Nikki Grace (Laura Dern) accueille une visiteuse étrange qui prononce des phrases énigmatiques : « un petit garçon est sorti jouer, il a ouvert la porte et vu le monde. En passant la porte, il a créé un reflet. Le mal est né. Le mal est né et a suivi le garçon. » Ici, le reflet devient métaphore de la naissance du mal, un thème récurrent chez Lynch.

Le film déploie plusieurs paires de doubles : Nikki Grace et Devon Berg (les acteurs), Sue Blue et Billy Side (leurs doubles dans le film tourné), Sue Blue et Piotrek Krol (un scénario alternatif), et enfin la jeune Polonaise et un fantôme. Le chiffre deux, porteur de chaos chez les pythagoriciens, incarne ici la dynamique interne du récit, où les grands récits fixes se dissolvent.

La structure miroir du sujet éclaté se déploie sur deux plans : d’une part, les personnages eux-mêmes, en relation paradoxale du moi et de l’Autre (on voit d’autres exemples de telle relation à Mulholland Drive et Lost Highway) ; d’autre part, le « méta » plan du cinéma lui-même, où le regard vers l’écran est un faux-semblant, une illusion du moi idéal séparé de l’Autre mais existant en lui comme fantasme.

Le spectateur est ainsi « placé » dans le film : la lumière du projecteur éclaire le spectateur, l’invitant à être à la fois dedans et dehors, ni simple observateur ni acteur complet, mais oscillant entre ces positions. Le « paradis » chez Lynch est cet équilibre fragile, cette unité désirée entre le moi et l’Autre, retrouvée fugitivement quand Nikki embrasse la jeune fille perdue, rétablissant un instant l’harmonie originelle.